写真はまったく撮ってないのですが、先々週と先週の日曜日に大型バイクでツーリングしてきた探検レポートをグーグルマップの機能と解説のみでお送りします。

まずは北に向かって山形県方面。いままで日帰りツーリングの北限は通常では蔵王から少し先までがせいぜいでしたが、新たに備えたETCを活用してもう少し足を伸ばしてきました。ちなみに下道日帰りの最高記録は田沢湖で、9年前以来更新しておりません。

あと少しで秋田市か田沢湖に届く手前の気になるぐねぐねが三本集まったスポットがずっと気になっていたので行ってきました。

道は広くて交通量も多く、文明によく守られた快適な道でした。スピード調整はほとんどエンジンブレーキだけで済ませられるような優しいカーブに富んでいます。多分ツーリング雑誌でも紹介されるのでしょう、バイクとのすれ違いも多く、ハーレー軍団も見かけました。

続きまして、R342です。

R108を秋田県湯沢市で終着、そこからすぐ自動車専用道路で北に向かい、十文字町で降りて東進。少しだけ鄙びて自然と人工物がいいバランスで織りなした風景を突き進みます。私の地元の雰囲気で当てはめるなら猪苗代湖西岸のR294か天栄村の感じがよく似ていると思いました。

途中で大型バイクの二人組に追いついてしまったのですが、奥州市方面のR397で別々となりました。あっちのグネグネも気になります。

道は人工の少なさが少し寂しさを感じるほどになり、先の方では大規模なダム工事が行われていて、何かの要塞でも作っているみたいな迫力がありました。

ダムを越えればいよいよ人工ゼロの静かな山奥となります。センターラインが引かれるほどに整った状態なのが救いですが、これでもかと言うほどに標高は高くなります。

ずっと無人の山の中を突き進んだところでいきなり現れる温泉施設は新鮮な印象がありました。きっと秘境に決まってます。このときは立ち寄ること無く先を急ぎました。

温泉を越えたあたりで道は狭くなります。

道がこうなるといよいよ探検の気持ちは満たされて楽しくなります。鳥の声と大気の音しか聞こえない静寂を自分のバイクだけが破っている。とても充実できる瞬間です。

しばらく走るとカワサキの4発に追いついてしまいました。テールレンズやウィンカーの形からして絶版車です。さらにその前ではプリウスが走ってました。プリウスとカワサキと私の三台は並んだまましばらく走りましたが、同じ場所で前の二台は立ち寄ることになります。

ここで二台が停まったのですが、私は特に興味も持たなかったので素通り。遮るものの無い山道を快適に走れました。

ここを走り終えたところで雨も降ってきたので帰ろうと思ったのですが、ちょっとだけ行って引き返そうと決めて入り込み、そのまま全部走るというけんかになりました。お次は花山峠です。

序盤はひどい雨に打たれましたが、この道を登りきって山を越えた途端に降りやみました。山ひとつ越えるだけでケロっと変わるものですね。

ここは条件のいい道では無かったですが、対向車ではバイクをよく見かけました。

いよいよ花山峠突入というとこで、ここでフルパニア装備のハヤブサとすれ違ったのを鮮明に覚えてます。ライダーに愛される環境がこの先にあるのだなと期待で胸が膨らみました。

いま思い出してみても、幸せなグネグネを喜々として走り抜けていた事しか思い出せません。

途中では対向から来たツーリング集団が脇の道へ続々曲がっていく光景を目にしました。あっちも美味しそうだなと横目で見るだけで私はこの峠を最後に帰路を急ぐこととしました。

あとで地図で確認したところ、例の高所にそびえる秘境温泉に繋がっているみたいでした。また来た時に走ろうと思います。

この日のツーリングのスコアはおよそ700kmと少し。所要時間にして朝7:30出発の夜21:15帰宅のおよそ13時間でした。

続きましては先日、天気が落ち着いていたので楽観してカッパ無しで出かけたらひどい目に遭いましたずぶ濡れツーリングの模様です。

午前中は仕事をしての午後13:00出発の夜21:30帰宅の半日ツーリングでした。

目当ては、田子倉ダムを越えてからの長岡市にバイク用品店があったので、ちょっと買い物のつもりで出発しました。

大手のライコランドや2輪館に比べれば全然小規模ですが、歴史はありそうです。

店員さんは親切で、「NGKのパワーケーブルを通常のスパークプラグと繋ぐ際に必要になる端子を探してます」くらいの事なら簡単に対応してくれました。

お店には展示車両としてタイ製二輪メーカーGPXの製品が置いてありました。

去年の私の地元のバイクイベントのおんもしぇ祭りでもプロモートされた車両です。(2019おんもしぇ祭りレポート)

この日のツーリングの話題は新たに開拓した狭くてグネグネで途中で舗装が途切れた山道の事です。

途中のR352は夢の中みたいな快適な道路でした。山古志種苧原という部落はまるで山岳民族の住まう秘境と言えるような、高低差のある山肌と自然に囲まれた中で人間の営みが溶け込んだ不思議な魅力のある場所でした。そこから細い舗装路を辿って長岡市へ近道するついでに探検しようと考えて、ちょっと怖くなるような場所を進みました。

この道は、絶景に富んでます。途中では謎の池がちらほら見かけます。すこしミステリアスで魅力的なスポットでした。

降りの砂利道を除けば。

この天空のブナ林というところを過ぎてから舗装は途切れ、私は仕方なくバイクを降りてバイクを支えながら徒歩で降りることにしました。グーグルマップで確認した通り、およそ30分くらい降ったところでやっと舗装路に辿り着きます。しかしそのタイミングを狙ったかのように土砂降りが始まりました。

長岡市のバイク用品店で見つからなかったものを探しに引き続き新潟市の2輪館へ。

クシタニのツーリンググローブが目当てだったのですが、置いてません、で終わりました。

結局は無駄脚にしたくなくて安売りされてたゴールドウィンのグローブとケミカルを購入。霧雨が立ち込める49号線をひた走って帰りました。

生蕎麦いかがでしょうか。できたて直送いたします。4人前1500円、8人前3000円にて承っております。

田植えが終わった直後の連休は、一日目に野沢の大山祭り、二日目には山形県の蔵王ツーリングに行って来ました。

しかし休みだからと言って一日全部が休めるとは限りません。やる事はいろいろあります。

早朝はそば打ちに励み、

道の駅に納品。

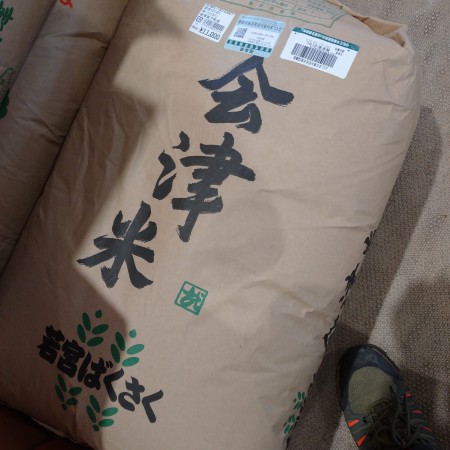

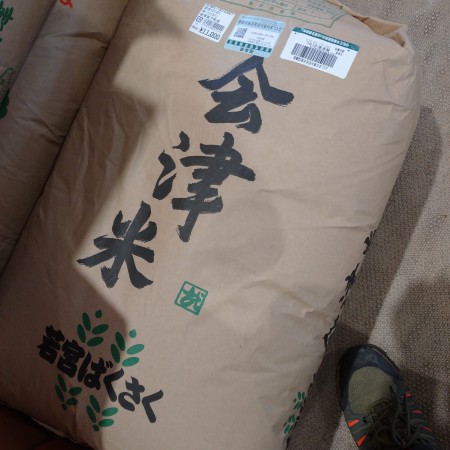

そば粉やその他お米なども納品します。

納品を終えればお約束のジェラート。

その後農協の宴会施設にも蕎麦納品。

田んぼの水管理したり特別栽培の圃場には札を立てたり

いろいろ仕事を終えてやっとお昼ごろに大山神社へ。コロナの自粛解除もあって参拝者は県外からも続々。かなり賑わってました。

駐車場にバイクを停めていざ本殿へ参拝開始。写真には写してませんが人通りは多かったです。念のため熊笛を持ってきましたが必要はありませんでした。

未知の途中には二つほど滝があります。

いつもは食堂を開いている本殿前の山小屋は閉まってました。去年はここで山菜蕎麦を食べたのですが、残念です。この写真の視点からすぐ背後に本殿があります。本殿の撮影は自粛しました。

帰り道になってもすれ違う参拝者は多数おりました。それでもお昼を過ぎると無人に近くなりました。

未知の所々にはこういったお手製の椅子が用意されてます。なかなかの造形で、観てるだけでも楽しいです。

駐車場に辿り着いたころには車の数は一気に減ってました。

この後はもう少しどこぞの山道を走って遊んでから帰ろうと思いましたが、結局野沢のバイク屋さんでお話してから帰りました。

翌日は無計画ツーリングでとりあえず裏磐梯にやってきました。お決まりのセヴンで休憩。天気も良くて交通量はお盆シーズン並みでした。乗用車を煽ったり無謀な追い越しをするライダーがかなりいて見苦しい光景が多々ありました。こういうところは早々に離れてマイナーな峠を目指すに限ります。

裏磐梯のセブンイレブンから福島市方面の吾妻スカイラインは定番のコンボなので交通量の過密を予想して、檜原湖から北へ延びるスカイバレーを走り、個人的定番の繋ぎに水窪ダムを抜けて国土交通省の某施設駐車場で休憩しました。

その後七ヶ宿を走り蔵王エコーラインを走り、すっかり暗くなったので高速で帰りました。ETCの料金を見て少し高い気がしたのですが、どうやら高速道路は休日割引を当面の間中止しているということでした。

蔵王から宮城県方面の眺め。雲海が出来ていたので、もしかして雨かなと思いましたが、ただの曇りでした。雲の中は濃厚な霧で視界が悪く、運よく乗用車の後ろに付けたので比較的走りやすかったです。

陽が沈むと昼からの寒暖差は激しく、夜中の走行は寒さ対策が要されます。ツーリングにはおいしい時期だと雑誌とかでよく言われますが、暗い時間帯も走る人にとっては暑さ対策と寒さ対策の両極端の備えで荷物がかさ張るめんどくさい時期であるというのが正しい認識ですね。

余談ですが、田植機関中に原付のタイヤがまだ冬タイヤのままだったことを思い出していつもお世話になってる野沢のバイク屋さんに行ってきました。今年は暖冬でほとんど剥き出しの路面しか走りませんでしたが、冬タイヤの消耗は特に見られません。やはり軽すぎる車体でタイヤの寿命は恐ろしく長いんでしょうね。

余談は以上にして、杉の糸桜のご案内。

4月の中旬から下旬にかけて桜は満開になりました。しかも今年の桜シーズンは冷え込みが激しくて、桜が咲いている時期が例年に比べて長かった気がします。

入り口には染井吉野がお出迎え。中に入って昇ると主役の糸桜が添え木に支えられています。

鳥居やお地蔵さんの衣の朱と桜の柔らかいピンクと苔や木々の緑がとてもいい相性を見せます。

この写真を撮っている間にも続々と桜目当てのお客さんが駐車場に車を乗りつけてきました。この糸桜がどれだけ愛されているかがようわかります。

ブログ投稿をだいぶサボってしまいました田植え期間中の様子をまとめてご報告いたします。忙しい時期もあっという間に過ぎ去りました。こうしてカメラの記録を見直すと何かと遠いようで近いようで不思議な感想を覚えます。

まずは江払い作業から。まだ寒い4月初旬の時期です。防寒着を着て寒い中水路の泥払いを作業しているところです。

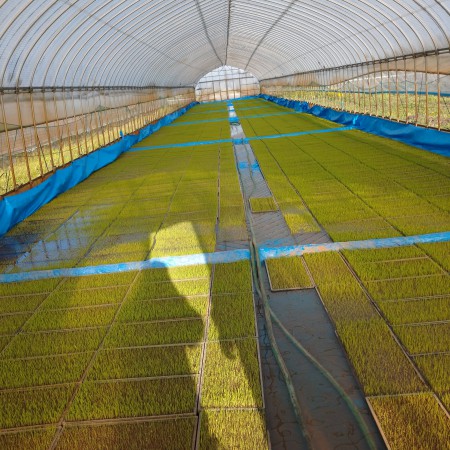

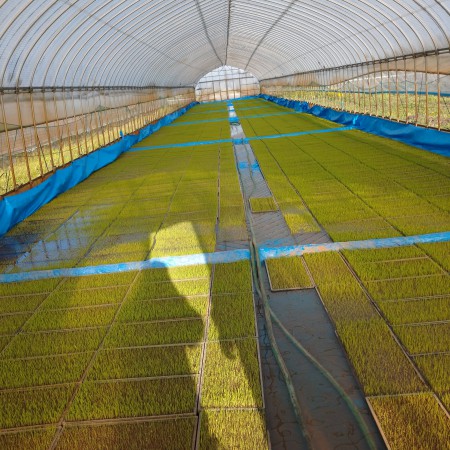

種まきされたパレットをハウスに並べた様子です。まだモヤシみたいな状態が、三日もすれば緑色に萌えました。

続いて田んぼに肥料撒きの様子です。

トラクターにブロードキャスターを取り付けて散布します。軽トラには肥料を山積みして同伴。

別のトラクターにロータリーを取り付けて耕運作業をします。

仕事中にすぐ傍を電車が通ったので写真に撮りました。

トラクターのフロントノーズに小鳥が止まりました。小鳥に所以のある聖フランチェスコではありませんが、小鳥に慕われて悪い気はしませんでした。

代掻きされた田んぼに謎の足跡発見。

代掻きされた田んぼに水が入ると町は水上都市になったみたいな錯覚になります。なんとなくこういう風景は好きです。

田植えシーズンに出会った動物たち。

軽トラの真下に子猫が隠れてました。

休憩中、体にミツバチが張り付いてました。

この日は気温が低く、ミツバチは体が冷えて飛べないでいたみたいです。すぐに飛び去りました。

耕運してるとよく見かけるサギ。掘り返された土から餌を探すのが目的です。

散歩中の野良猫。

かなり大きめのウシガエル。

戦う気満々の蛇。威嚇してるときはしっぽを震えさせてました。スコップを近づけるとちょんちょん攻撃してきます。ここで退けば人間を襲うようになっても困るのでスコップで押し返して退散させました。

田植えの様子。

無風だと水面は鑑みたいに空を映します。田植機で水の張った田んぼを進むと船の上にいるみたいでした。

写真に映る磐梯山を眺めながら、裏磐梯の観光道路に思いを馳せてました。ゴールドライン、レークライン、スカイバレー、吾妻スカイライン。母成グリーンライン。バイクで走りたい病が募ります。

5月下旬の夕暮れに目撃した入道雲。この方向だとちょうど猪苗代湖の南の位置です。

愛車の原津kバーディー50に除草剤を山積みして除草剤撒き。田んぼ巡りは原付に限ります。

突然のお米注文にも対応。父には心配されましたがモーマンタイでした。

余った苗は除草シートとして再利用。

柿畑で柿の根元に敷きました。苗に残った除草剤の効果も期待されます。

柿は摘果の時期になりました。

田んぼの草刈りシーズンに向けて私は自分専用の刈り払い機に、ヤフオクで中古のホンダ製4サイクルを購入しました。  配送料を抑える為に分解梱包されていたものを組み立てます。

配送料を抑える為に分解梱包されていたものを組み立てます。

動作テストがてら敷地の草刈りしてみた感じ、よく言われるような4サイクル特有の重さは感じられず、却って軽すぎる気がしました。石などに当たった時の衝撃が強く感じます。しかし回転数が落ち込んだ後からのピックアップは2サイクルに比べて鋭いです。

飯豊山をバックにバーディーを撮りました。真っ白な飯豊山を眺める度に、今年こそあそこに昇りたいという気持ちが募ります。通常だと7月には山開き。今年はどうなることやら。

梅雨でしたが、午前中の天気が良かったもので、楽観してツーリングに出かけてきました。田んぼ仕事の方は、ずいぶん報告を空けてしまいましたが、なんとか田植えも終えて除草剤撒きもすべて終え、今はひたすら草刈り作業を信仰させてます。 今回のツーリングはだいたいこの通り。行程はゴールドラインで裏磐梯に入り、レークラインから母成グリーンラインで本宮市へ。そして伊達市の霊山神社にお参りしたあとは気になっていた山道を探検して飯坂温泉から山形県米沢市に抜けて、大峠道路を走って喜多方方面から帰り着きました。走行距離はだいたい400km。9:00くらいに出発して霊山神社に13:00着。折り返して帰宅した時で17:30のだいたい8時間ツーリングでした。

今回のツーリングはだいたいこの通り。行程はゴールドラインで裏磐梯に入り、レークラインから母成グリーンラインで本宮市へ。そして伊達市の霊山神社にお参りしたあとは気になっていた山道を探検して飯坂温泉から山形県米沢市に抜けて、大峠道路を走って喜多方方面から帰り着きました。走行距離はだいたい400km。9:00くらいに出発して霊山神社に13:00着。折り返して帰宅した時で17:30のだいたい8時間ツーリングでした。  出発する前は通気性のいいプロテクターを購入して取りつけていたのですが、肉厚が薄くて愕然。EVA素材とかいう新素材を使用したらしいですが、どうも不安で仕方ありません。よく確認すると安全基準であるCE規格は未取得。購入前に確認すべきでした。

出発する前は通気性のいいプロテクターを購入して取りつけていたのですが、肉厚が薄くて愕然。EVA素材とかいう新素材を使用したらしいですが、どうも不安で仕方ありません。よく確認すると安全基準であるCE規格は未取得。購入前に確認すべきでした。 霊山神社前のシーザー。ここからは一般車両進入禁止。境内の中は撮影を自粛しました。アジサイがきれいに咲いていていい雰囲気でした。

霊山神社前のシーザー。ここからは一般車両進入禁止。境内の中は撮影を自粛しました。アジサイがきれいに咲いていていい雰囲気でした。 ここまでは気持ちよく走ってましたが、次第に雨模様が見られたので、買ったばかりのレインウェアを着用しました。

ここまでは気持ちよく走ってましたが、次第に雨模様が見られたので、買ったばかりのレインウェアを着用しました。

牧場のジャーニーでソフトクリームを堪能。溶けるのが早かったので写真に撮る暇はありませんでした。

牧場のジャーニーでソフトクリームを堪能。溶けるのが早かったので写真に撮る暇はありませんでした。 新品のレインウェアを着ていたので安心してましたが、徐々に違和感が強まったのでコンビニ休憩したらついに確信しました。雨水の浸水がひどかったのです。特にシートやタンクと密着する部分は酷かったです。

新品のレインウェアを着ていたので安心してましたが、徐々に違和感が強まったのでコンビニ休憩したらついに確信しました。雨水の浸水がひどかったのです。特にシートやタンクと密着する部分は酷かったです。 ゴールドウィンはお気に入りのブランドで信頼してましたが、見事に裏切られました。梱包状態のまま撥水コーティングが弱まったのかもしれません。

ゴールドウィンはお気に入りのブランドで信頼してましたが、見事に裏切られました。梱包状態のまま撥水コーティングが弱まったのかもしれません。![]()

蕎麦打ちの工程を捏ねる段階から製麺して箱に詰める段階までを動画にしてYouTubeにアップしたのでここにまとめて掲載します。

動画では8人前の1升分の注文を2口受注したので、2升分のそば粉を使用した蕎麦打ちの様子を撮影しました。

まずは 最初の湯捏ねの動画です。

蕎麦打ちの段階。

ラストのそば切り。1升箱に蕎麦を詰めて、内容量は箱込みで1.7kgになります。

生蕎麦のご注文承っております。発注の際は下記リンクよりお申し込み下さい。

会津十割蕎麦

5合(4人前)、1500円。

1升(8人前)、3000円。

送料は一律1000円となります。

ビニールハウスのビニール張り開始です。種まきで作った苗を並べるためにビニールハウスを必要とするのですが、ハウスは冬の間は積雪で潰れないように屋根のビニールを外して越冬します。種まきの準備として、屋根を外してあるビニールハウスに屋根のビニールを張り直す作業をしました。

ビニールの固定にはビニペットという専用の金具を使いますが、これが絡むとこんがらがってなかなかほどくのに手惑います。

ビニールを貼り終えたビニールを貼り終えた様子です。

ビニールハウスの中の地面を整地するためになにやら重機をレンタルしてきたようです。小さいタンクローリーみたいな物のようです。

続いて田んぼの江払い。

人力と機械作業の二手に分かれて田んぼの水路の泥上げを行います。

江払いは一番体を酷使します。はじめの頃は筋肉痛に悩まされましたが、私は体が馴れてくれたのか、最近は体が痛くなることはありませんでした。

この写真を撮った時点で3月下旬。結局積雪は無かったですが、機械達の冬ごもりを解放することとなりました。

ぎゅうぎゅう詰めにひしめき合っていた機械達をいざ動かそうとすると、セルの点火の鈍さからして機械達はだるそうです。

中にはバッテリー上がりを起こしているのもいて始動させるのに手を焼きます。

パワクロが足回りに不調を来したので農協のSSに修理を依頼しました。いっそ買い換えをおすすめされましたが、今回はお金を掛けて修理してもらって、またダメになったときには新しい車両を購入するということで落ち着きました。ばくさくのトラクターの中でも最年長の長老です。他のところはすっかり古びてますが、キャタピラーの箇所だけピッカピカになって戻ってきました。

ロータリーの爪交換。純正品を取り付けました。

農協から届いた種籾を消毒します。この日熱かったのは主に酒米の華吹雪です。あとは餅米のこがねもち。

ビニールハウスには野良猫が仮住まいしてました。こちらとしても積極的に追い出そうとはせず、あちらも何か手伝ってくれるという事もありません。

これは自宅にあるメダカの水槽です。もう氷点下を下回ることも無いだろうということで外に出すことにしました。

今年最後のアスパラは従業員みんなで食べました。事務のすみえさんが料理してくれました。

今年最後のアスパラは従業員みんなで食べました。事務のすみえさんが料理してくれました。

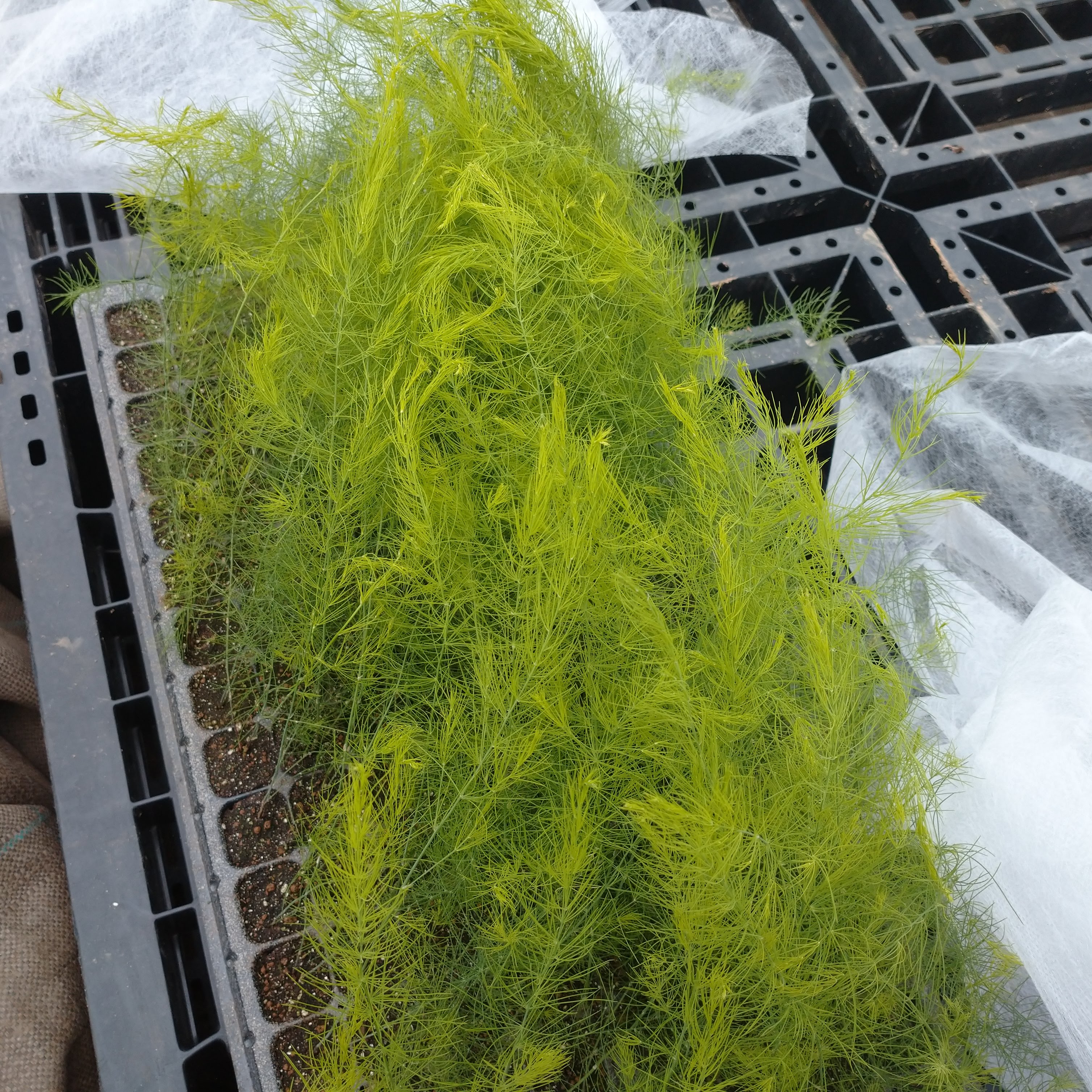

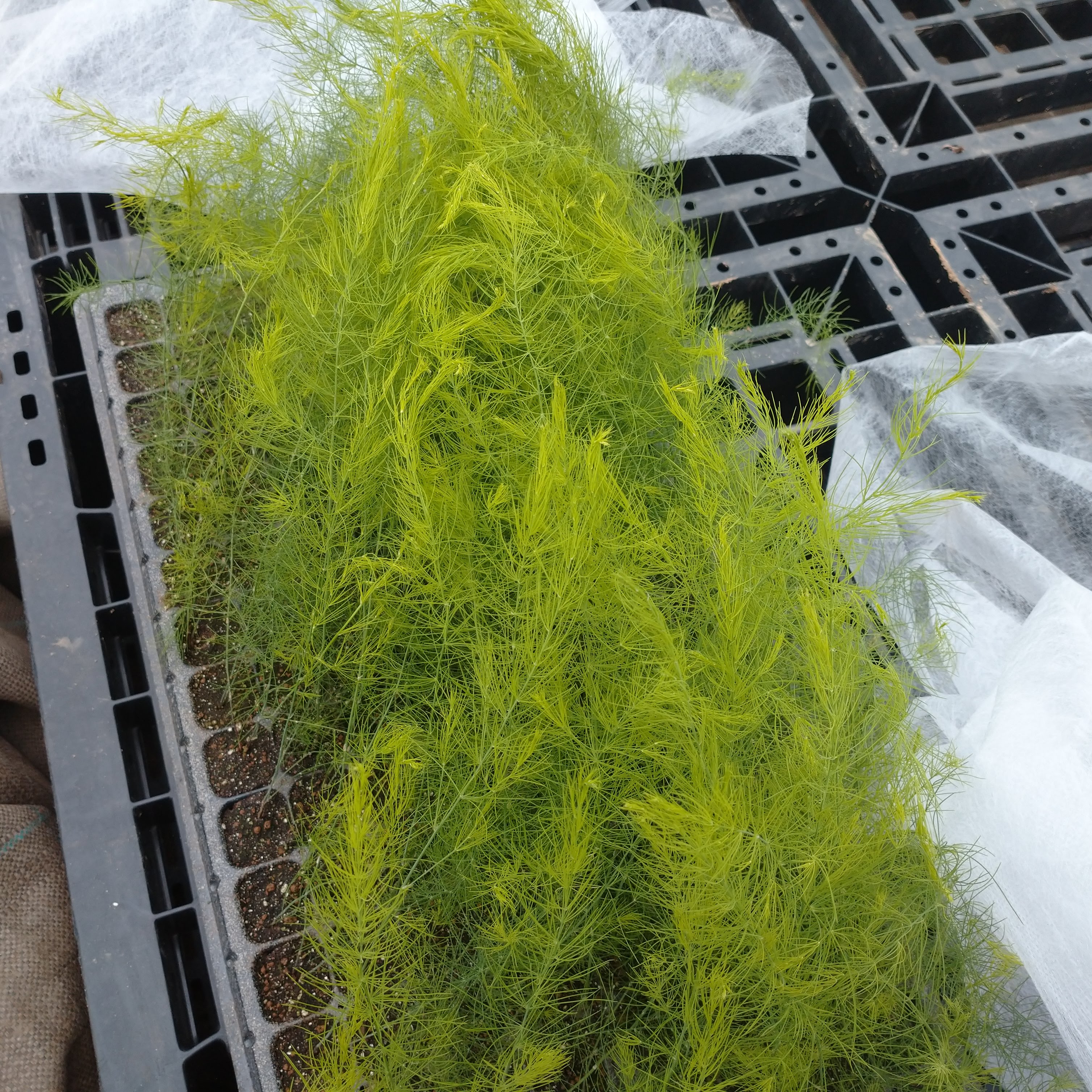

今年入ったアスパラの苗です。これから定植して春夏秋と飼育し、冬には施設栽培で収穫されます。

今年入ったアスパラの苗です。これから定植して春夏秋と飼育し、冬には施設栽培で収穫されます。

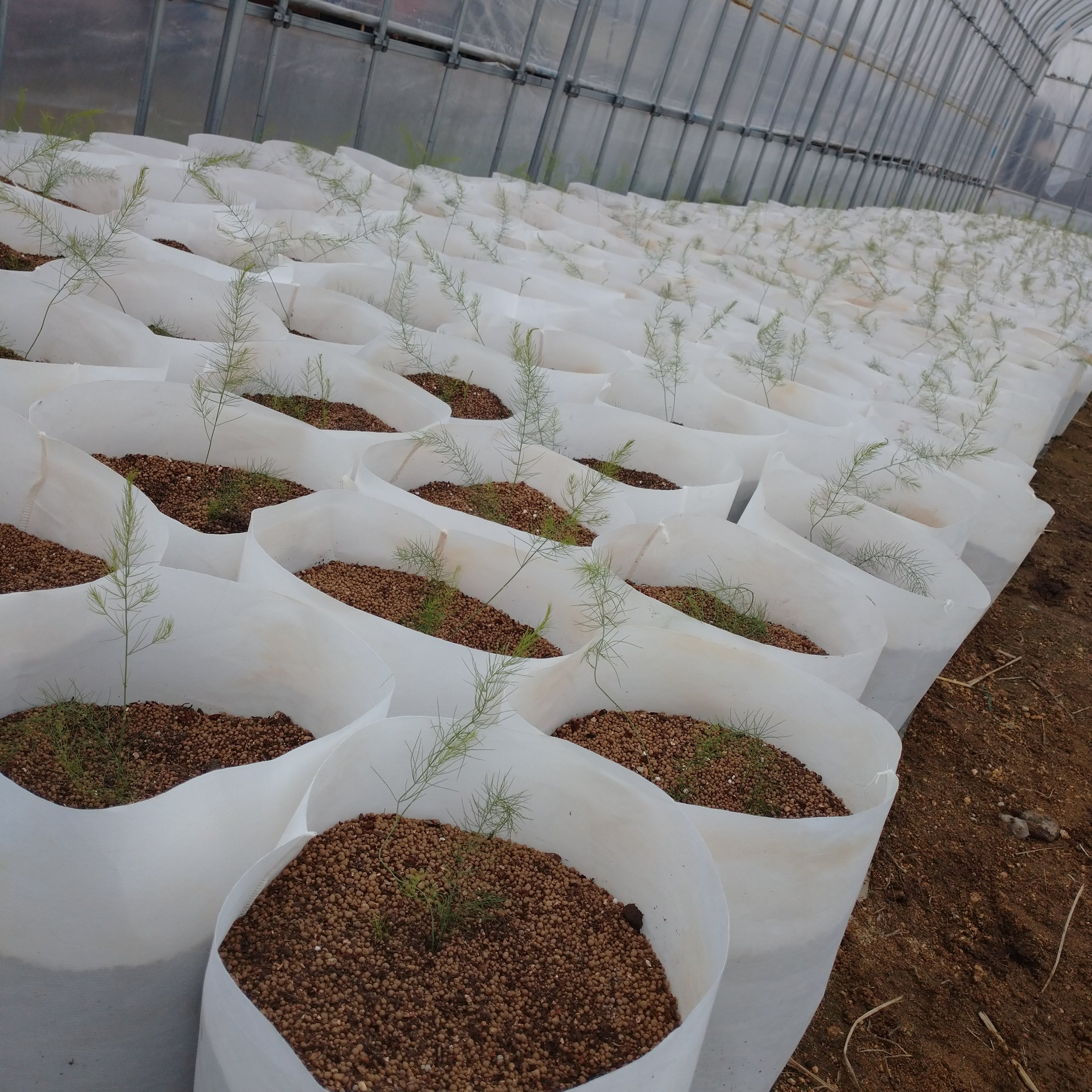

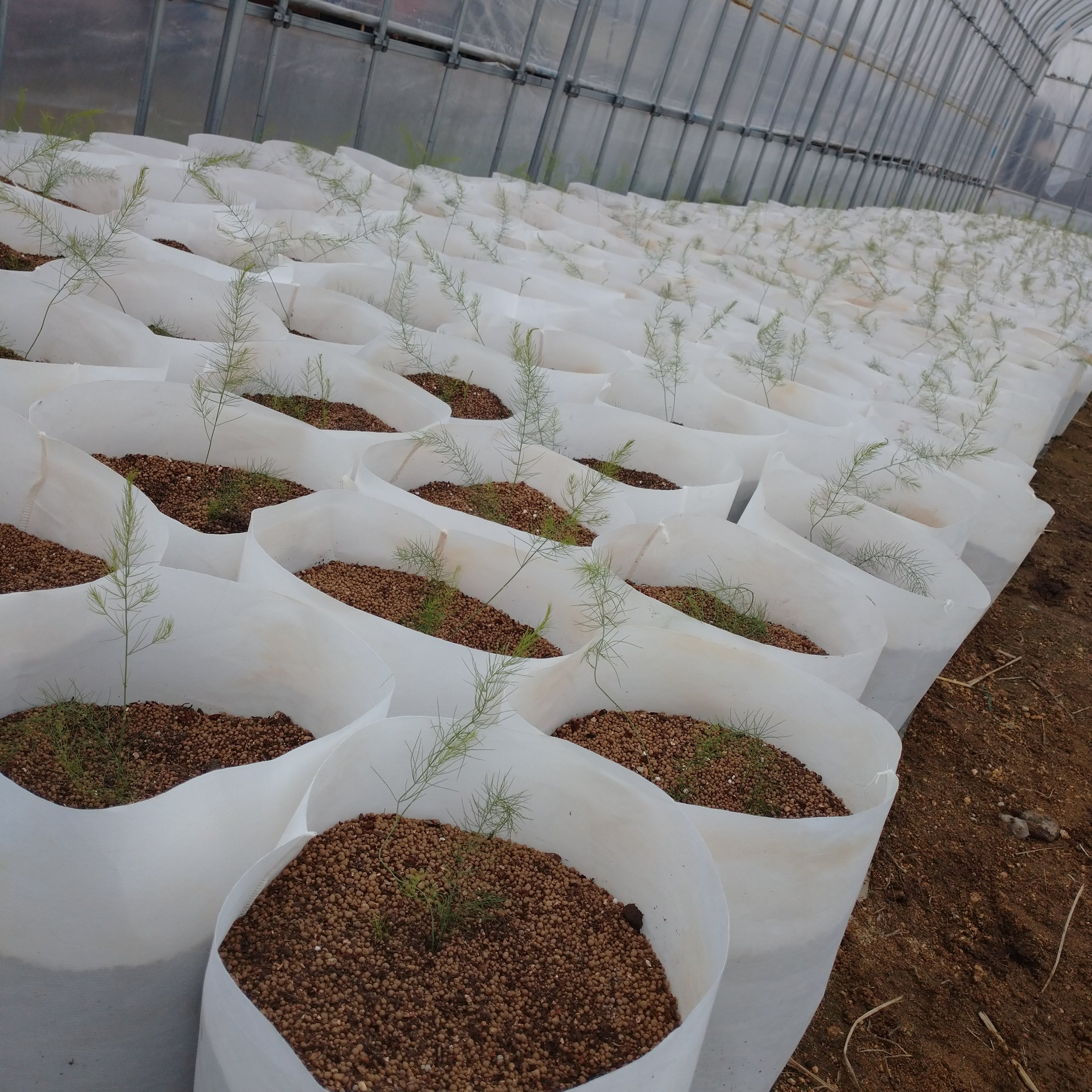

アスパラの苗の定植を終えました。冬にたくさん収穫できるように大切に育てます。

アスパラの苗の定植を終えました。冬にたくさん収穫できるように大切に育てます。

もうよっぽどの事が無い限り道路の冠雪は無いだろうと判断して大型バイクを冬眠明け。当大型バイクのホンダNC700は指定エンジンオイルのグレードが原付に使うような物で、まだ交換するほど走って無くても劣化が進んでるので思い切って入れ替える事にしました。お願いしたのはいつもの野沢のバイク屋さん。

ご主人の秘蔵のカワサキw1はレストアもエンジン始動まで到達。あとは保安部品を取り付ければ公道を走れるそうです。

軽井沢の某ペンションから借りている本に書いてあるのですが、カワサキW1はまだ日本製の自動車が世界市場を席巻する以前、海外製の製品を追い落とす時期にリリースされた大型バイクです。主戦場のアメリカ市場では当時、大排気量クラスはBSAやトライアンフなどイギリス車やハーレーなどが覇権を割っていて、日本車はせいぜい中低排気量クラスでバイク市場の底辺を広げる役割を担っているくらいにしか認知されていなかったそうです。それを崩したのがカワサキW1。W1の登場は商品特性が被ることで市場を脅かされるトライアンフを刺激することになったそうです。英車ファンはカワサキをコピー屋扱いで、白い目で見たとか。

エンジンオイル交換を終えた後は散歩。この日は磐梯山がよく見えました。

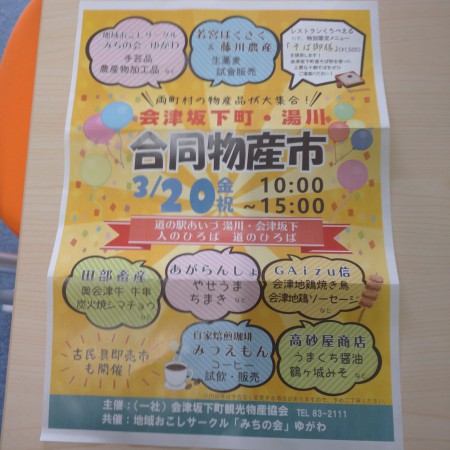

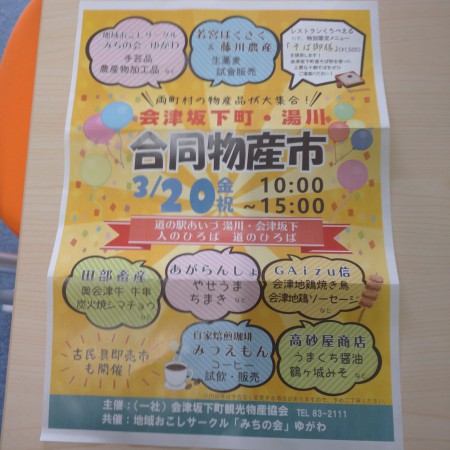

三連休の始まりの3/20金曜日は道の駅あいづ湯川・会津坂下で合同物産市が開かれました。ばくさくも蕎麦の試食販売に精を出しました。

天気は控えめに言って最悪。突風吹き荒れてテントが壊されそうな勢いでした。雨も激しくて気温も低くて身にこたえます。

イベントに便乗したイベントに便乗した売り出しということでばくさくガールも衣装を凝らしました。会津木綿で作った着物らしいです。

撤収作業も終えて15:30には解散。最後はみんなで集合写真。これからは農繁期にいこうするのでばくさくも藤川農産も道の駅での売り出しは長期間のお休みとなります。

7

今まだ明るいのでバイクでどこか走ってこようかと思いましたが、相変わらず風が強くて身の危険を感じるほどだったのでおとなしく帰りました。

道の駅のお蕎麦は毎週末に道の駅に出荷してます。

インターネット販売でもご注文受け付けしておりますので下記リンクをどうぞ。