犬の散歩。道の駅そば振る舞い

農閑期の今の時期、私はほぼ毎日蕎麦道場でお手伝いと練習を重ねております。道場の仕事を終えるのがだいたいお昼近く。帰る前には犬の散歩をしてあげます。

加藤蕎麦道場で飼われている雌犬で、名前はハナと言います。ハスキー犬の母と得体の知れない雑種とが交配してしまい、ブリーダーはハナを処分するつもりだったのを蕎麦道場の師範の奥さんが引き取って来たと聞きます。

犬ぞり用の犬種のはしくれらしく、引っ張る力はかなり強いです。この日は雪が無いと言うことで通常の積雪では入り込めないりんご園の奥を探検してみました。

映っている川は只見川です。

帰るときになるとこんなふうにお見送りしてくれます。

この日の散歩の結果、靴は泥だらけになりました。

午後には会社の事務所に戻り、デスクワーク。いっぷく休憩にはみんなで鏡餅を食べました。

半ばフライ状態、半ばとろとろになった鏡餅を海苔に巻いて食べます。

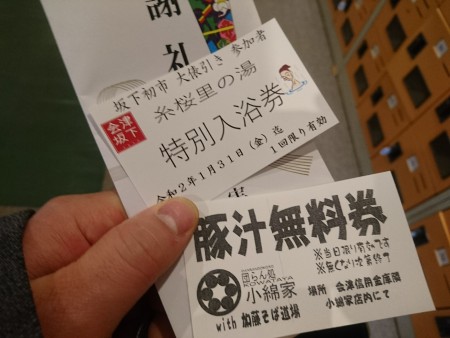

先日の日曜日は道の駅あいづ湯川・会津坂下にて蕎麦の試食販売を開始。

気温に恵まれて、そば茹で班は凍えながら仕事をするというつらさとは無縁でした。

お天気も上々。客足は11:00くらいから一気に増えました。駐車場も第二へと向かう車が目立ち、商品の回転も速まります。

売り出す生そばも残り一パックのところで撤収開始。13:30には解散。

この日の食事も蕎麦。道の駅で蕎麦を茹で、帰ってきても夕食に蕎麦を茹でました。

蕎麦づくしの一日でした。

伝統的な集合スタイル。灯油ストーブを囲んで、円卓の騎士ならぬ、角卓の整備士の図。

伝統的な集合スタイル。灯油ストーブを囲んで、円卓の騎士ならぬ、角卓の整備士の図。 天気は上々。雨も降雪も無いので整備場にこもる事もなく、外のスペースを友好的に使えていい条件でした。

天気は上々。雨も降雪も無いので整備場にこもる事もなく、外のスペースを友好的に使えていい条件でした。

お昼は雪花の出前で煮込みソースカツ丼を頂きました。あのお店秘伝の甘口ソースは相変わらず悪魔の味です。聖杯には緑茶が入ってます。

お昼は雪花の出前で煮込みソースカツ丼を頂きました。あのお店秘伝の甘口ソースは相変わらず悪魔の味です。聖杯には緑茶が入ってます。

お手伝いを頑張ったということでお昼を頂きました。近場の食堂でカツカレーを食す。

お手伝いを頑張ったということでお昼を頂きました。近場の食堂でカツカレーを食す。

ダシに使ったガラとネギを取り出し、

ダシに使ったガラとネギを取り出し、 ゴボウと鶏肉とネギの白身を加えて加熱。めんつゆを足しながら味付けを仕上げていきます。

ゴボウと鶏肉とネギの白身を加えて加熱。めんつゆを足しながら味付けを仕上げていきます。

たまに見かけるクレープ屋さん。

たまに見かけるクレープ屋さん。 メニューにはクリーム増量などうれしいトッピング内容がありました。もちもちの生地とクリームとキャラメルソースの組み合わせが美味でした。

メニューにはクリーム増量などうれしいトッピング内容がありました。もちもちの生地とクリームとキャラメルソースの組み合わせが美味でした。