もうよっぽどの事が無い限り道路の冠雪は無いだろうと判断して大型バイクを冬眠明け。当大型バイクのホンダNC700は指定エンジンオイルのグレードが原付に使うような物で、まだ交換するほど走って無くても劣化が進んでるので思い切って入れ替える事にしました。お願いしたのはいつもの野沢のバイク屋さん。

ご主人の秘蔵のカワサキw1はレストアもエンジン始動まで到達。あとは保安部品を取り付ければ公道を走れるそうです。

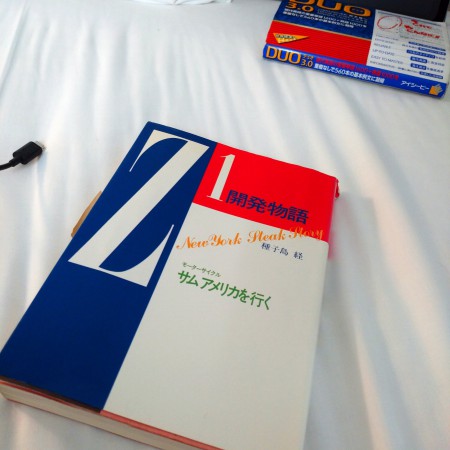

軽井沢の某ペンションから借りている本に書いてあるのですが、カワサキW1はまだ日本製の自動車が世界市場を席巻する以前、海外製の製品を追い落とす時期にリリースされた大型バイクです。主戦場のアメリカ市場では当時、大排気量クラスはBSAやトライアンフなどイギリス車やハーレーなどが覇権を割っていて、日本車はせいぜい中低排気量クラスでバイク市場の底辺を広げる役割を担っているくらいにしか認知されていなかったそうです。それを崩したのがカワサキW1。W1の登場は商品特性が被ることで市場を脅かされるトライアンフを刺激することになったそうです。英車ファンはカワサキをコピー屋扱いで、白い目で見たとか。

エンジンオイル交換を終えた後は散歩。この日は磐梯山がよく見えました。

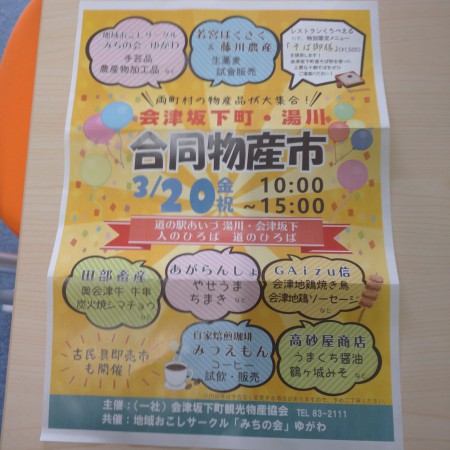

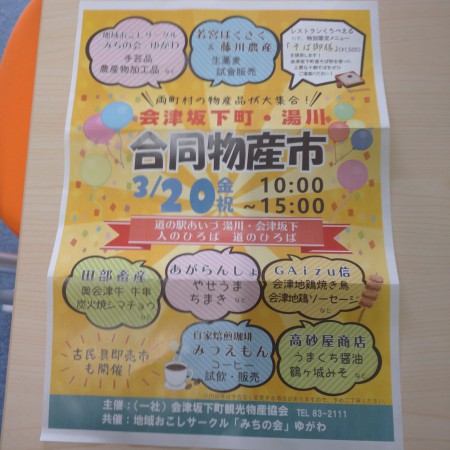

三連休の始まりの3/20金曜日は道の駅あいづ湯川・会津坂下で合同物産市が開かれました。ばくさくも蕎麦の試食販売に精を出しました。

天気は控えめに言って最悪。突風吹き荒れてテントが壊されそうな勢いでした。雨も激しくて気温も低くて身にこたえます。

イベントに便乗したイベントに便乗した売り出しということでばくさくガールも衣装を凝らしました。会津木綿で作った着物らしいです。

撤収作業も終えて15:30には解散。最後はみんなで集合写真。これからは農繁期にいこうするのでばくさくも藤川農産も道の駅での売り出しは長期間のお休みとなります。

7

今まだ明るいのでバイクでどこか走ってこようかと思いましたが、相変わらず風が強くて身の危険を感じるほどだったのでおとなしく帰りました。

道の駅のお蕎麦は毎週末に道の駅に出荷してます。

インターネット販売でもご注文受け付けしておりますので下記リンクをどうぞ。

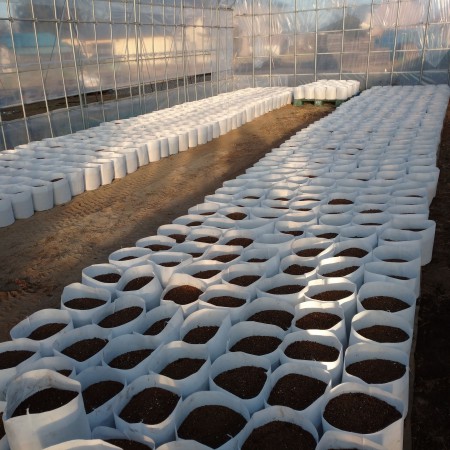

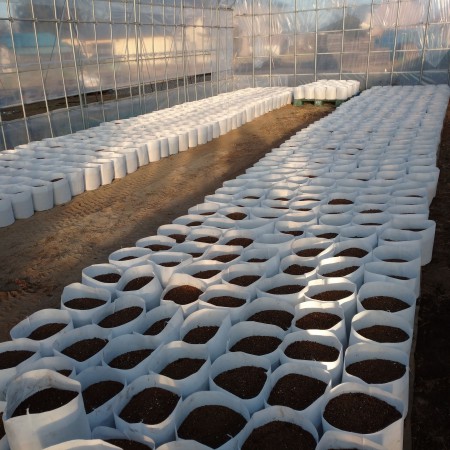

春も暖かくなって私の加藤蕎麦道場での修行もシーズンオフとなりました。ばくさくでは今年のアスパラの苗の為に土作りを始めております。

土の配合は、培土と堆肥とくど石灰とスーパーアスパラガスと、増量剤としてバーミキュライト。

この機械は本来はコンクリート用のミキサーらしいです。ちょっと工夫しないと中身を均一に混じわらせるのは難しいです。

できあがったポット数は1000になります。ずらっと並べてみると、よくここまでやったなと思います。

最近行ってきたお蕎麦屋さんを紹介。

まずは近場の会津磐梯町にあるそばさださん。

アルツ磐梯で提供しているおそばを納品しているお店です。以前私が仕事で蕎麦打ちのトレーニングを受ける為にここに7回ほど通いました。

お蕎麦は江戸打ち二八蕎麦のじねんじょ(山芋)入り。蕎麦生地を叩く工程が会津坂下流と共通していて引き締まったコシのある麺でした。蕎麦打ち体験の受付も行っており、料金は基本的に原料であるそば粉代だけの1kgで1400円。そこら辺の相場に比べるとかなり良心的です。ただし、レジャーとして教えるところでは無いので、準備と後片付け掃除などを自分からやるという最低限の礼儀は心得て行くべきところです。

そばさだのご主人からサービス頂きました。コーヒーと、ねっぽこというそばがき。甘味噌で味付けされていてちょっとしたデザートになりました。

帰り道に道の駅磐梯に道寄り。野菜売り場の食品棚にある商品の出荷者を見るとそばさだのご主人の名前がありました。その中から贅沢なおにぎりを購入。太宰治の小説(斜陽)にもあったように、おむすびは手でつくるからこそおいしいというのは本当です。ボリュームも価格も質も機械生産のコンビニものとは大違いです。

続いては、私がお世話になっている加藤蕎麦道場の門下生がいわきで経営しているうつつ庵に行ってきました。

ここは加藤蕎麦道場の流派の中でも最も売り上げの大きいお店です。加藤蕎麦道場に粉の注文があったので、私が直接自走でそば粉を届けてきました。

お店に着くなり駐車場はぎゅうぎゅう詰め。中に入ると家族連れからお年寄り、さらには蕎麦に関して一癖ありそうなオーラを発している中年男性など客層は広いです。

注文のお品はとろろそば。とろろは、そばさだでもつなぎとして蕎麦に使われていたじねんじょです。めんつゆは既製品とは違う独自レシピによるうつつ専用品。とろろが私の知っているとろろではありませんでした。最初はプリンかようかんかみたいな固形と間違えました。

蕎麦は、道場で食べるいつもの蕎麦と変わらず。高速道路で2時間をひたすら東に走った遠い見知らぬ場所で味わう慣れ親しんだ味は、なんだかなつかしい気分というかしずかな感動を覚えます。

運んできた加藤蕎麦道場のそば粉に加え、師範からの心尽くしでお米やら特別なそば粉やらの追加品目も納品完了。お返しにはお蕎麦の代金無料サービスと、加藤蕎麦道場に送る手作りようかんを頂きました。

最後に、そばさだに久しぶりに行ったときに、蕎麦打ち体験を久しぶりにやりたいと伝えてあったので後日蕎麦打ち体験を受けに行った日の帰り。すぐ近くのヒーローズダイナーにてタルタルソースバーガーを食べてきました。

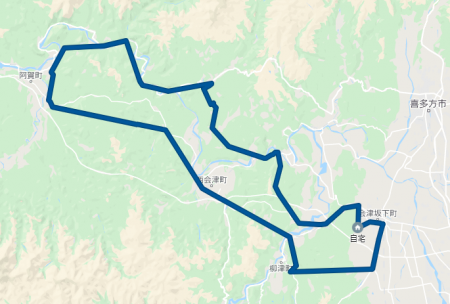

3月1日の午後、天気もよかったので原付で山道探検してきました。

序盤は以前から気になっていた柳津の謎の林道。入ってみると森の奥に森林公園がありました。

舗装だけされていて路面はコケが生えていたり落ち葉が敷き詰められていたりと劣悪な登り坂をひたすら進みました。道は頂上部で平坦になり、降り道にさしかかると山小屋などの人工物が見えてきます。

キャンプ場でよくみかける共同水場があります。

敷地にはサイクリングロードやハイキングコースが設けられてました。家族連れでのピクニックでは楽しめそうです。夏休みシーズンならここで涼しく自然に触れながら過ごせそうです。

国道の方へ降りていくと柳津町の方を見渡せる眺めのいい場所があります。その近くには道祖神様が祭られておりました。いかにもこういうう田舎って感じ好きです。

続いては新潟県側に抜けて津川市から北に向かうぐねぐねの舗装林道を探検。

路面状況は枯れ葉の堆積がひどくて、オンロードの大型バイクなんかで来たら最悪な状況でした。急激な坂道が無いだけましでしたが。

暗い森の中を走り抜けて広々とした田園風景を見るとえもいわれぬ開放感を感じます。

続いていつもは459号線を会津喜多方方面へ走り抜けるところを、通り過ぎるたびに気になっていた川沿いの道を思い切って探検してみました。

こっちは狭いのは同じですがかなり道が綺麗で、大型のオンロードバイクでも楽しめそうです。今回の相棒であるバーディーにとっては一速全開でゆっくり登るような急勾配でした。降りになると景色は開けていていい眺めでした。ここまで来てもなかなか雪が見当たりません。

帰り道、まだまだ体力も時間もあったのでさらに寄り道。

野沢を見下ろす絶景ポイント。福島県西会津~新潟県下越の南東部はこんな感じで山道探検の宝庫になってます。

原付で半日ツーリングの行動範囲でもこれだけ内容に富んだレパートリーが揃ってます。原付の低パワーの制約でこれだけ巡れるので、これが125ccか250ccのオフロードともなれば田舎の探検生活はかなり充実したものになるはずです。

我が家にバーディー50が来てからというもの、半径30kmが遊園地の詰まった小宇宙のように思えてきました。 このままだと、大型バイクに乗ることも無く原付だけでバイクライフを送ることになりそうです。

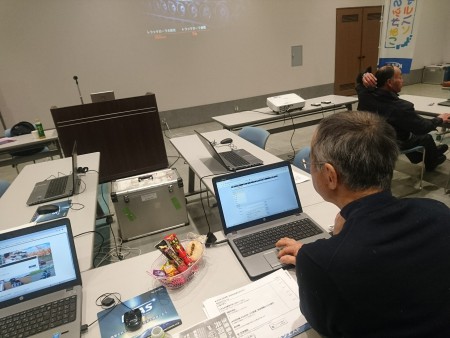

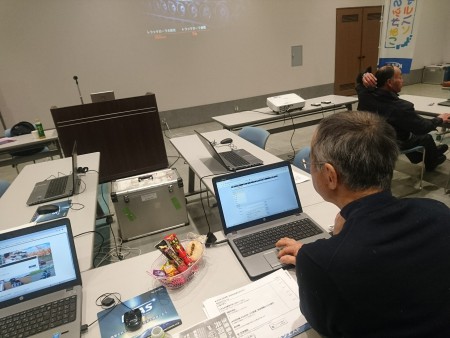

2月21日、会津若松のアピオスペースにてクボタが推進するスマート農業のソフトウェアであるKSAKの講習会があったので受講してきました。

各テーブルに配られたスナックにはご当地もののうまい棒発見。地味に存在感があります。

会場の隅にはKSAS対応の最新機が展示されてました。

講習の内容は、最初は最新機能のプロモーションと使い方の案内。後からは各テーブルごとにスタッフが配置されて、実際に使用している利用者たちから、システムに関する悩みや不満点に対応してました。ばくさくも地味な悩みどころを手助けしてもらいました。

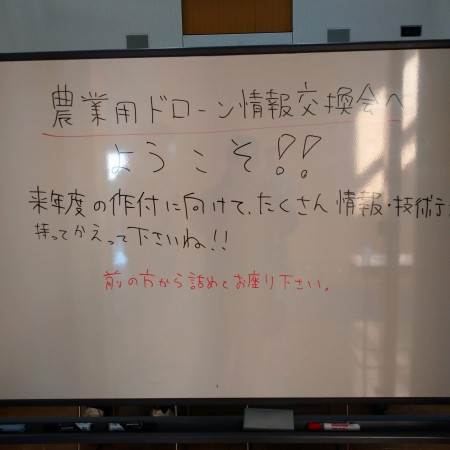

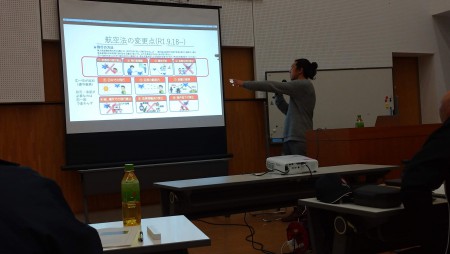

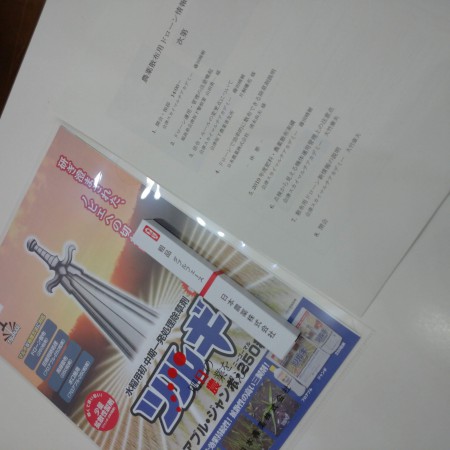

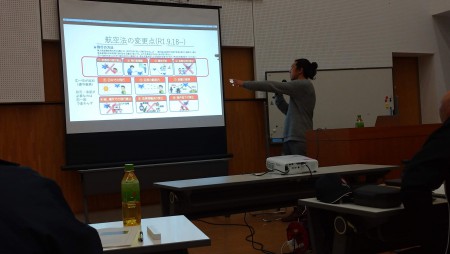

続いて2月27日にはドローンの講習会。ばくさくがお世話になっているカネダイのスカイマルチアカデミーと会津農業普及所が主催。

内容としては、ドローン活用で実績のある農薬や新商品の紹介、規制緩和によるドローン運用時の規則の変更点など。

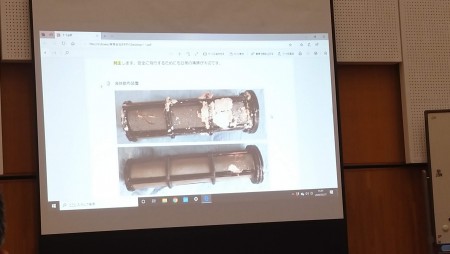

最後にはドローンの整備不良によって起きた不具合の数々のレポートを見せてもらいました。ドローンの扱いは繊細さが要求される物だというのがよくわかります。刈り払い機や管理機と同じ感覚で扱うとすぐに悪い結果を引き起こす事を認識しました。

上の写真は折れたプロペラのサンプルです。

他にも洗うべきところを洗わないなど基本的な整備を怠るだけで悩まされる不具合の数々。

扱い方によっては出火の原因となるバッテリー取り扱いの注意点やよく壊れる部位の指摘など有用な情報が多数得られました。

ばくさくはまだドローンを所有してませんが、最後に出てきた最新のドローンの告知を見て思ったのが、ドローンの商品開発は激しくて、新商品を買ってもすぐ来年にはもっと都合のいい性能を持ったドローンが出てくるというわけで、ドローン購入を見送れば見送るほどいい物が出てくるのでいつどのタイミングで買えばいいかがわからなくなってしまうと言うことでした。

これはパソコンとか携帯と同じですね。わたしが持っている15年前のUSBメモリーは500メガバイトくらいで8000円したのですが、いま同じ値段で買える物と言ったら200~300ギガバイトはくだらないです。USBメモリーくらい手頃な値段の電子機器なら我慢できますが、出費のでかいドローンとなれば買うタイミングに慎重になります。慎重になりすぎて我慢し続けると結局前進できないので難しいとは思いますが、結局この悩みの解決どころは使い手の技術という考え方に行き着くのかもしれません。

性能が悪くてもそこをなんとか工夫して上手に対処する技術があれば、すこしくらい性能が劣っていてもカバーできる。それができるかできないかが使い手には求められるのでしょうね。

お世話になっている加藤そば道場の講演会のお手伝いしてきました。

ホテルのオーナーは講演会の開催に精力的な方で、今までに様々な講師を招いて開いてきた講演は600回目を越えました。バックナンバーを見てみても結構気になるテーマのものがちらほら。会津高校出身で東京大学で天文学を学び、現在は国立天文台の所長を務めるらしい人物とは同級の仲らしく、その人には講演に来てもらったこともあるそうです。去年その人が出版した本はここ花ホテルの施設に逗留してる間に書き上げたらしいです。

講演の内容は蕎麦の座学です。蕎麦打ちの行程一式を動画も交えて解説したり、そば粉の種類とか流派の大雑把な違い、あとは蕎麦の食文化の歴史を結構深く掘り下げたお話を聞きました。

終了後は当日午前にそば道場で打ったそばで蕎麦会。オードブルと鍋料理を食べながら蕎麦談義に花を咲かせます。受講者には趣味で蕎麦打ちをしている人もいてけっこう濃いお話で盛り上がりました。

ホテルからはお礼として日本酒も頂きました。化粧箱付きで結構高そうです。

出入り口にある柱時計。かなり大きくて音も迫力あります。気になったので写真に納めました。

メーカー名は筆記体で書かれてますが私にはよく読み取れません。

花ホテル滝のやは講演をYouTubeにアップしています。今回の講演は下の方で閲覧できるようにしました。チャンネルからはバックナンバーも閲覧可能です。ご興味がおありでしたら見てみてください。

今回は、私が所属している地元会津坂下町商工会の旅行の模様をお伝えします。会津坂下町は外国人労働者数が会津圏内で随一に高く、そんな彼らと地元住民が交流を深める上でどのような働きかけの実績があるかを学ぶために、同じような経緯を持つ群馬県大泉町に行って勉強してきました。

群馬県大泉町は1990年に工場労働の働き手としてブラジルから人員を大規模に受け入れました。町にはブラジル人コミュニティが形成され現地に定着し、今に至ります。私たちは大泉町の商工会青年部と合流し、地元社会がブラジル人コミュニティとどのように関わり合いながら今まで発展してきたかを学んで来ました。

旅行初日の2月16日。朝8時集合出発してお昼に群馬県大泉町に到着。勉強会の前に食事会で懇親。

昼食会の会場はプリマヴェーラというビュッフェ形式のお店でした。美術に詳しい人ならルネサンス期の巨匠ラファエロの作品を思い浮かべることでしょう。ブラジルの母国語はポルトガル語ですが、ラテン系の言葉は大きく似通ってるので、イタリア語でもポルトガル語でもプリマヴェーラはプリマヴェーラなのだと思います。

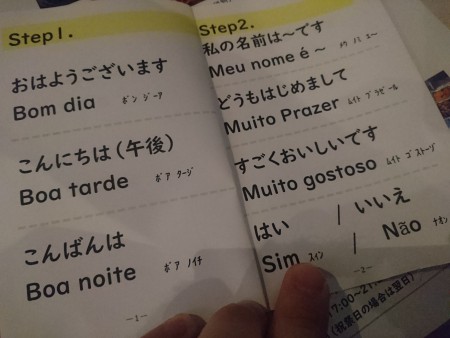

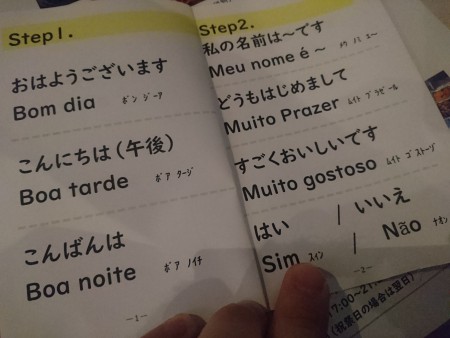

挨拶を終えて、簡単なポルトガル語講座で賑わいました。

バイキングメニューのサラダがとてもおいしいです。お肉の質に負けないように野菜にも力を入れているのだと思います。

鉄串焼きにした肉料理(シュラスコ)をテーブルの上で切り分けます。パフォーマンス効果はとても大きく、見応えあります。大人数で食べに行けばそれだけお肉の迫力も増します。

極太ソーセージ。よく火の通った噛み応えはプリップリのエビみたいです。

カイピリーニャというサトウキビを原料としたカクテル。ライムと組み合わされた清涼飲料の風味にウイスキーみたいな甘苦さがガツンと効いた味わいです。

パイナップルのシナモン焼き。お肉でいっぱいになったお腹にこの甘さは危険なおいしさです。

食事の後はいよいよ勉強会。座席にセットされた資料にはバレンタインデーの心配り。

観光協会のオフィシャルカー。スポンサーシップ抜群で見栄えがいいです。

上下逆さまの広告がありました。なかなか目を引きます。

ゴミ捨てルールはこちら会津坂下町でも外国人労働者と地元とで意思疎通が求められる場面です。大泉町でも国籍に合わせて注意書きに国際性を持たせている様子でした。

大泉町を巡り歩きます。中古車屋さんにあったスカイラインに釘付け。JDMへの熱い情熱が沸き立ちます。

町を見歩いて思ったのは、文化とはまず食事から始まるということでした。圧倒的に外食のお店が多く、日本という異国の地にやってきたブラジルの人たちが自分の文化の強みを生かしてお金にする場合、その手段としたのが故郷の食文化だったのだと思います。

この写真はブラジル人住民向けの食料店の中にあった自動車教習所です。日本での自動車免許取得という場合に、ブラジルの人たちにとって障壁となる言葉の壁にはしごを掛ける役割は大きいのでしょうね。

その後は栃木県宇都宮市のホテルにチェックイン。翌日には佐野市のアウトレットモールで買い物

お昼は地元で有名な手打ちラーメンを堪能しました。

ニンニク無しの餃子ですが、野菜の甘みがあって焼き上がりも抜群。ラーメンは手打ちの麺が素晴らしくコシが強くて感動しました。しかしほんの3分くらいすると伸びてしまったのか歯ごたえは無くなります。餃子でもたもたしている暇はありませんでした。スープはコクには物足りなさがありますが、醤油の味わいに深みがあります。とても味覚にしみこんでくる洗練さがありました。しかしコクというか強みを求める男性にとっては物足りないみたいです。どちらかというと女性向け。私は好きですが。

お次はアジアンオールドバザールというお店に行きました。入り口からしてエンターテインメント性は抜群です。チベット文化の彫像や建物などを贅沢に配置していてとても楽しめます。中を歩いているとお香の香りがしました。

ブランド物のアクセサリーもいいですが、こういうエキゾチックな物を着こなす人のほうがセンス高いんじゃないかなと思います。

牛骨でできたボタンです。質感はプラスチックと似てますが、着色や成形に荒さが目立ちます。

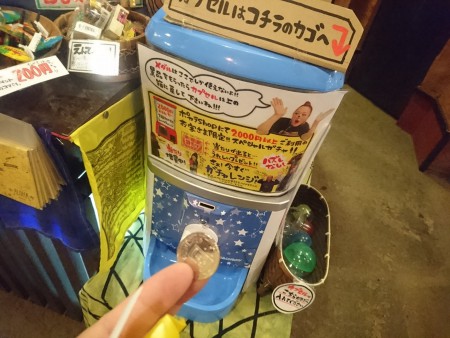

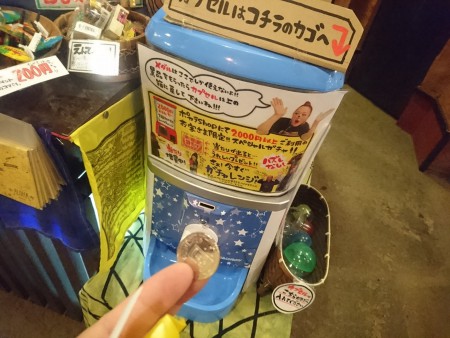

ある程度の金額以上の買い物をするとガチャポンキャンペーン一回券(コイン)をもらえます。

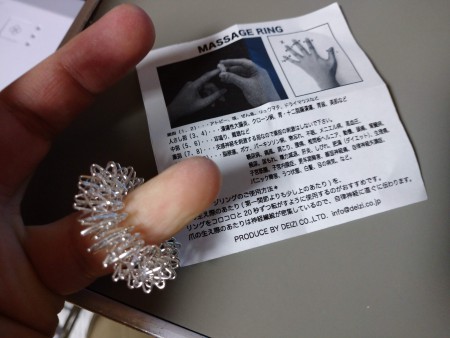

ガチャポンではブッダアイのワッペンが当たりました。左の写真はマッサージリングと言って、指の爪の付け根あたりを刺激するものです。指によって効能が違うらしことが説明書に書かれてました。

最近個人的に目覚め始めた登山繋がりでチベットには関心があったので、なんとなく満足いく買い物でした。いつかチベット行きたいです。

セブンイヤーズインチベットという映画を小学生だか中学生の頃に繰り返し観ていたのが懐かしいです。あとはサザンアイズというかなり長編の漫画が昔あったのですが、あれもチベット文化を物語に取り入れた物でした。全部読み終えることはできませんでしたが。

この日の旅行のラストは道の駅那須高原友愛の森へ寄りました。

物産売り場へ行ってみてびっくりしたのが、私たちの地元である会津の中の美里町の商品が売り出されていました。会津美里町と那須町は友好都市としての繋がりがあるらしいです。

この写真のすぐ向かい側のカウンターでソフトクリームを注文しました。この道の駅を最後にあとはみんなで高速道路でまっすぐ会津坂下町に帰り着いて解散。

2月8日。私が秋田県から帰って翌日には大内宿での雪まつりで松明を持って走るイベントへの参加が控えてました。大内宿の公民館に17:30集合とのことでしたが、毎年のように道路は観光客の車で過密状態になるとの事だったので事前に余裕を持って向かいました。

湯野上温泉からの道路は混むとのことで、下郷からの回り道をたどって行きます。

その道の途中には樹齢1000年に迫るケヤキの大木があることで有名です。電線に干渉する木の枝は保全の為に処理されるものですが、歴史的価値のあるこの木の場合は話が違うようです。

近くで見上げると普通では無い風格を感じます。グラマーな幹から生えるたくましい枝の生え方に何か勢いのようなものを見いだせる気がします。西洋美術の専門家なら長さとか角度とかを数式でこねくり回して黄金比みたいなものを導き出すんじゃ無いでしょうかと思います。

大内宿に到着。事前に聞かされたほどの渋滞は見かけず、道路はすっきりしてます。しかし駐車場に近づくと車を止める場所なんて見当たらないほどの混み具合でした。

駐車場係さんにことわって村の中に車を乗り入れてもらえました。公民館近隣の駐車スペースに停めてから少しだけ街道を見学します。

海外からの旅行客もかなり目立ちます。地元の蕎麦の里が海外でも認知されているというのはうれしいです。

この後は私自身が松明マラソンに参加したのでその様子を映すことができなくて、イベントの様子は文面でお伝えするしかありません。

公民館に入ってふんどしの着付けを手伝ってもらうまで、地元参加者の中に突然入り込んだ部外者の私はアウェーな気分を味わいました。本来、この松明マラソンにはサラシと短パン姿での参加が公式的なものですが、一部のふんどし愛好家だけがふんどし姿で参加するということでわたしはふんどし組に交じって走ってきました。

準備を終えて近くの神社に向かいます。今年の俵引きは寒さが物足りなく思いましたが、この日は雪が積もっていてなかなか寒かったです。しかし柳津の裸詣りと俵引きと経験値を積んだことで体が寒さに耐性を持ってしまったのか、生まれて初めて俵引きに参加したときのような身の危険を感じるほどの寒さでは無かったです。

参加者はみんなで神社でお祓いを受けます。お祓いの間、街道から賑やかな歌声がよく聞こえました。実況の声も丸わかりで、松明マラソンのことを告知している様子もよく聞こえました。参加者は松明を持って火をつけて整列。スタートしたら「わっせわっせ」のかけ声を全員で発声しながら街道を走り巡りました。

観客からはさぞ寒そうに見えたことでしょうが、松明の火がなかなか熱くてしかもなかなかのペースで走るものですから快適です。強いて言えばきつく閉めすぎたサラシのせいで飲み物が喉まで逆流するのと、痰が喉に絡むことに悩まされたくらいでした。

街道を走り終えるとみんなでステージに上がって一礼し、用意されたかがり火を松明で灯します。それを会津に花火が打ち上げられ、松明ランナーは役目を終えて公民館へ戻ります。ふんどし愛好家達は着替える前にみんなで記念撮影。このとき自分の携帯も渡しておくべきでした。みんなで肩を組んで花火をバックに集合写真を撮りました。

みんな着替え終わると打ち上げ会の準備。テーブルを並べてオードブルとお酒を配置しみんなで乾杯。私は呑まずに帰る予定でしたが、私の実家がすぐ近くだと言うことを知ったふんどし愛好会の人が送ってくれるというので結局私も混ざりました。

この翌日、私は体調を崩して寝込みました。本当なら道の駅で蕎麦振る舞いをしていたのですが、わたしだけ休ませてもらいました。

さらに翌日は約一週間ぶりの蕎麦道場通いを再開。秋田県への研修と大内宿の雪まつりと体調不良といろいろ重なってだいぶ日にちを空けてしまいました。この日も道場の蕎麦打ちを終えるといつもの犬の散歩。ハスキーの端くれらしく、雪でハナのテンションは高まってました。元気よくはしゃぐのはいいのですが、こっちが保ちません。

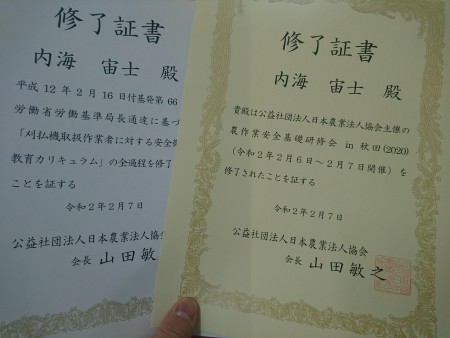

一月は俵引きがあったり七日堂裸参りに参加したり新年会がたくさんあったりとなかなか濃い内容で飛ぶように過ぎてしまいました。道の駅での蕎麦振る舞いを挟んで二月に入って、いよいよ秋田へ出張の日が来ました。

新年に入ってからろくに会津から離れることも無かったところに急遽遠出することになって、仕事だとは意識しつつやはり気持ちが高ぶるのもありまして、遠足を楽しみに待ち受ける児童の心理に戻った気がしました。

さっそく出発した2月5日の午前中の頃、私の性格としてやはりまっすぐ進むはずも無くいろいろ気になっていた山道を探検しながら車をはしらせておりました。

北へ北へと進むうちに雪も深くなります。今の今まで積雪を見ること無く過ごしていたのが嘘のように路面はなかなかの冠雪の具合で、新品の冬タイヤで走っても安全とは思えないような滑りやすさにさいなまれました。別に近道として入り込んだ訳では無い山道ですが、時速30キロ以下で路面の凍結の具合を探るように進むのが延々と続くとさすがに入るんじゃ無かったと後悔しました。

暗くなる頃には山形県の鶴岡市も抜けて秋田県入りしたのですが吹雪は深くなり、すぐ近くで雷まで鳴り響く悪化ぶりを見せました。帰宅ラッシュにはまってノロノロ運転を我慢していたらそのうち動かなくなり40分ほどして警察車両がサイレンと瞬かせながら対向車線を逆走、そしてさらに40分くらいして渋滞はやっと動き始めました。車列が進むうちに見えてきたのは案の定のスリップ事故による事故現場。全面をえぐらせてガードレールに乗り上げたハイエースの光景が痛ましかったです。さらに進むと今度は渋滞で発生した追突事故の現場も見ました。

夜中にやっと宿泊先に到着。

ユースパルあきたユースホテルというこの施設は青少年の教育と交流を目的としたものらしく、この手の青少年の交流・学習を目的とした宿泊施設はほとんどの都道府県に一件ずつ分布しているようです。

予約したときから、私の地元にある少年自然の家みたいなものを期待してましたが、もっとホテルとして充実した施設でした。

シングル扱いの四人部屋。室内はお風呂とトイレを公共のものを使うという考えで割り切ったことで室内はかなり広々で快適。

研修一日目の朝。外はすっかり銀世界。

朝起きに一人でコーヒータイム。

駐車場に行くと私の車もすっかり凍ってました。

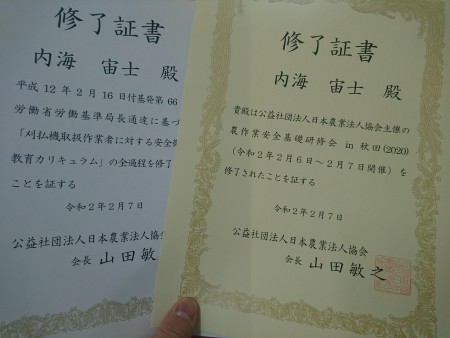

2月6日。研修一日目はトラクターを主とした重機の取り扱いに関する安全講習。講師およびスポンサーはヤンマー。講習の内容は最初は本当に誰にでもわかるような基礎中の基礎から始まります。そこからどんどんレベルを上げて認知度の薄いうっかりしがちなところを実際の事故の実例を交えて紹介され、それを理論的に分析して注意箇所を絞ってわかりやすくまとめます。とてもよくできた内容だと思いました。

お昼を挟んで午後からは多目的ホールみたいなところで実際に現物を教材にして講習会は続きます。まずは基礎的な整備箇所の紹介。

最後は最後はトラクターの横転事故の模擬体験を目的とした乗り物に乗りました。開催場所の天井の高さの都合があって、もっと怖いことができるみたいなのですが、今回は30度バンクまで傾ける機能に限定してありました。

写真にある通り、トラクターが15度傾いたら比較的危険なレベル。そして30度付近になったら本当に危ないということを身をもって経験します。

この機械は地元である秋田県での機械展示会でもアトラクションを兼ねて設置されているそうです。

研修で使う物資の搬入搬出に使うためだと思いますが、出入り口近くでフォークリフト発見。タイヤが白いのが気になりました。

夕食は外食。マップで探しても居酒屋さんとかどこにでもあるチェーン店ばかりでなかなか夜営業のお店が見つからないところ、一件だけ良さそうなところを発見。大盛り海鮮丼頂きました。

口コミにもあった鯖のみそ煮も追加。口溶けがよくて大変満足しました。

口コミにもあった鯖のみそ煮も追加。口溶けがよくて大変満足しました。

食べ終わった頃には帰宅ラッシュがすっかり治まって閑散としてました。写真に写ってるのは道の駅あきた港の展望台です。店内のお店が閉まってもエレベーターだけは動いているみたいでした。

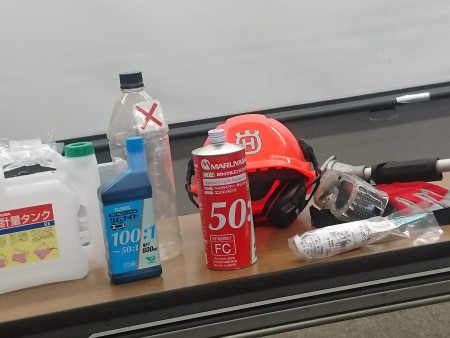

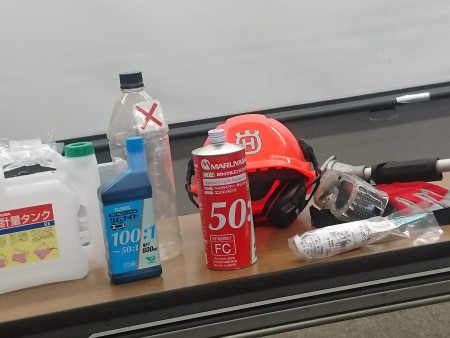

2月7日。研修二日目のスポンサーは丸山製機さんでした。草刈り機や管理機の基礎構造や整備、安全講習を習いました。午前は主に座学、午後に実地学習します。ちなみに写真に写っているヘルメットのロゴはオフロードバイクのブランドとしても認知度が高いハスクバーナというメーカーです。丸山製機のスタッフさんの私物らしく、お話を聞くとハスクバーナは地元スウェーデンではチェーンソーなどの農林機械メーカーとして大手な存在らしいです。モーターサイクルはその事業のほんの一部で、同じ農業機械メーカーとしての横の繋がりで丸山製機のスタッフさんはハスクバーナと接触する機会があったらしいです。

実地学習は草刈り機と管理機を使用します。基礎的な取り扱いやメンテナンス、あまり知られてないけど推奨している細かいチェックポイントなどを教わりました。

電動刈り払い機に触る機会もありました。かなり静かで動いてるのかもわからないほどでした。バッテリーの技術革新が活発で、製品化してもすぐにもっと安くて長持ちするバッテリーができあがるというのがパソコンのメモリー関連と同じだと思いました。

16:00に研修終了。翌日に予定を控えていたので、急いで帰ることになりました。秋田市での帰宅ラッシュの混雑は会津坂下町の比ではありません。渋滞に巻き込まれる前にお土産を買い終えてさっさと脱出します。

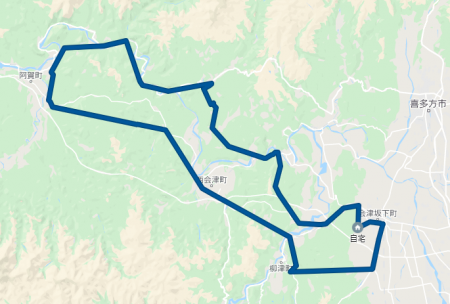

来るときは日本海側沿いに走りましたが、帰りは内陸の方を走って有料道路を積極的に使うコースを選びました。道はスマフォのグーグルナビに任せて自分は何も考えず夜道の中を進むだけでした。ずっと高速道路を走り続けるだろうなと思っていたのがそうでは無く、有料道路を降りたり走ったりを何回か繰り返していてよくわからないところを走っていました。バイクで走りに来たのを覚えている場所にたどり着いた頃には山形県の米沢市。その時点で時刻は深夜22:00を回ってました。

画像には走行時間4時間59分とありますが、実際は16:00出発の22:40着なので、休憩を含めて6時間40分の行程でした。

冬の温室アスパラの様子。ぼちぼち生えてきたので1月中旬あたりから道の駅あいづ湯川・会津坂下に出荷しております。ホワイトアスパラも栽培してましたが、今年は中止しました。

1/26日も道の駅で蕎麦振る舞い開催しました。たくさんの来客もあって、お昼を回って少ししたらもう完売。いままでの蕎麦振る舞いの中でも終了時刻は新記録です。

この日は天気がよくて、磐梯山がくっきり見えて写真を撮るお客様を何人か見かけました。

農閑期でお仕事は主にデスクワークやってますが、大きなデスクトップは事務のすみえさんが使っているので、私と父がノートパソコンを取り合ってる状態です。そして問題になるのが文字入力なのですが、父は日本語入力でわたしはローマ字入力。私がノートパソコンを使うときは文字入力の設定をいちいち変更する手間が発生します。多分父も同じでしょう。

加藤蕎麦道場加藤蕎麦道場ではその日の注文分を打ち終えると私が練習用の蕎麦を打ち、お昼になればみんなで蕎麦を食べるということがよくあります。回数は師範の気分に寄りますが週に二回以上はやっている気がします。終わればすべての片付けを私が任されるので、ちょっと大変です。

蕎麦道場の師範がつくるかけ汁。師範には、蕎麦に合うのは鶏肉だけだとの思想があって、鶏ガラを必ず使います。他の具はゴボウとネギだけ。あとは新潟県の醤油工場から取り寄せた特選のめんつゆで味付けしてじっくり煮込みます。

蕎麦道場の仕事が終われば時々私の兄貴分にお昼をおごってもらうこともよくあります。写真は坂下の町中で有名なラーメン屋さんの空山です。

蕎麦修行の後は犬の散歩。珍しく雪が残ってて、ハナは雪を食べながら歩きます。