稲刈り開始以来、ブログ更新が滞ってました。今回は撮りためた写真で稲刈りの様子を振り返ります。

稲刈りを開始した9月中旬はまだ暑かったのですが下旬には家の扇風機も使うことがないほど寒くなりました。今では朝方と晩方では防寒着を着ながらでないと寒さを感じるようになりました。

稲刈りは二代体制で進行してます。写真は稲刈り前の整備の様子。泥やゴミを落としてチェーンやカッターの部分に油を挿します。

稲刈りは二代体制で進行してます。写真は稲刈り前の整備の様子。泥やゴミを落としてチェーンやカッターの部分に油を挿します。

10月の下旬に差し掛かった今になると、もう日没も早くなりました。すっかり日が暮れてライトを頼りに作業をすることもあります。

本社にコンバインを移送完了した頃にはもう真っ暗です。

本社の乾燥機と籾すり作業の現場の様子です。

写真は籾すり機のローラー交換の様子。すり減ったローラーを新品に交換します。

使用済みローラーと新品を比較してみました。

交換完了。

たまりにたまった玄米の詰まったフレコンたち。農協の倉庫に納品待ち。土日祝日になると出荷出来ないのでその間にできあがったフレコンがぎゅうぎゅう積みいなります。

フレコンの出荷は4トントラックにて行います。念のためロープで補強します。

9月のシルバーウィーク。本社からまる見えの磐越自動車道からはやたら元気な排気音がまる聞こえです。やんちゃする車やバイクが走っているとすぐにわかります。観光業への刺激策の恩恵で外出する人たちが増加するのに比例してか交通事故の件数も増加している様子。旅行が楽しいのは解りますが浮かれることなく安全意識を高めて節度ある運転に努めてもらいたいものです。

乾燥室で見かけた蛾と我が家の花壇でランチをしていた蝶蝶です。

読書の秋ということですが、私は読書量を積むこともなく7月にコンビニで見かけた哲学の教養書にかじりついてもう三ヶ月過ぎてしまいました。まだまだこの本を九州することなく消化を続けています。

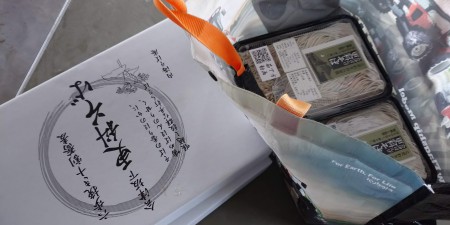

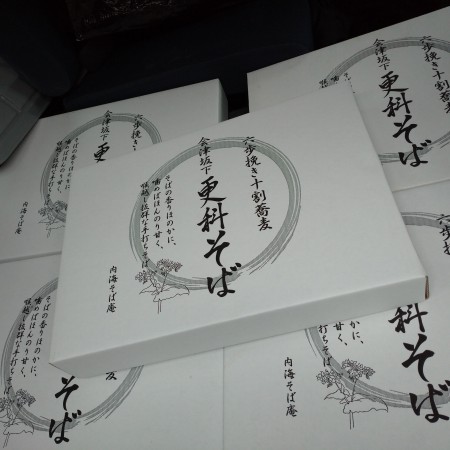

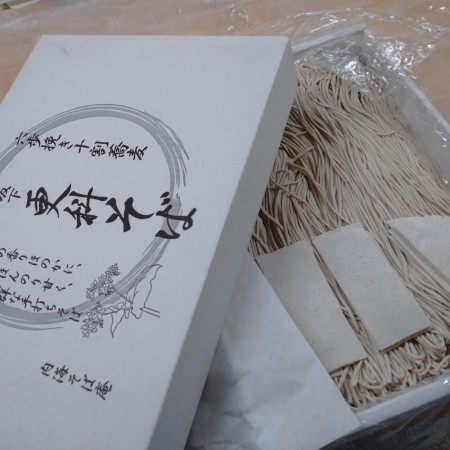

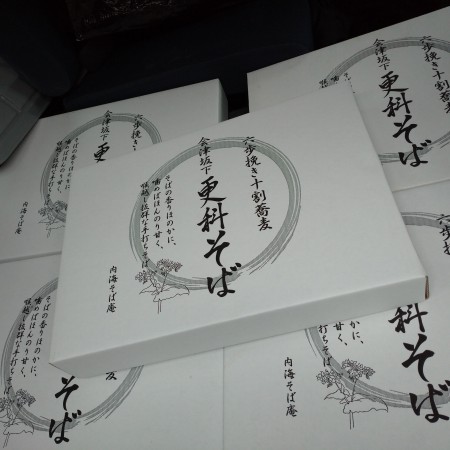

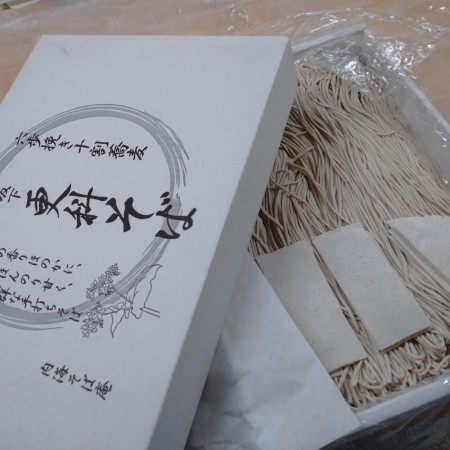

稲刈りで忙しくても蕎麦打ちの注文は絶えません。

蕎麦打ちの役得。余った蕎麦は自家消費します。

下の写真は会津地方が雨により稲刈りできず、籾すりも無かったので母の希望でダリア園に行ってきた様子です。

ブログ用にと思って写真を撮っていると母からたしなめられました。

ブログ用にと思って写真を撮っていると母からたしなめられました。

稲刈りはまだまだ続きます。

稲刈りが忙しくて更新が遅れました。今振り返る写真の頃は夏真っ盛りで酷暑の中での作業風景ですが、ブログを編集する現在は扇風機も却って寒くなるほど冷え込みが強まりました。もうずいぶん前の過去のように思えます。

スパイダーでのり面の草刈り。田んぼの草刈りがひと段落して蕎麦畑の草刈りに移行した時期です。

副業であるそば打ちは相変わらず忙しかったです。道の駅や農協の宴会施設や個人からの発注に追われます。

個人の注文主さんが三輪スクーターのジャイロで来訪。ピザ配達で使われるバイクが蕎麦を運ぶのに使われるとはなんともシュールな印象というかカルチャーショックでした。

法律上、ヘルメットの着用義務はありませんが、やっぱり着けたほうがいいんじゃないかと思います。

稲刈り前に乾燥機設備の作業。籾擦り機が籾殻を排出するパイプの設置をしています。

ゴルゴダの丘。パイプを支える為の柱です。

眺めのいいそば畑からの風景。

傾斜が激しく、転落リスクの高いところで作業をしております。

お昼を食べた後に出ようとすると父の車が邪魔で出られませんでした。

屋台イベントのお手伝い。今年はコロナウィルスの影響で中止となった夏祭りに代わって小規模の屋台イベントが執り行われました。

イベント終了後の打ち上げ会。売れ残りの焼きそばや焼き鳥を肴に飲み明かします。

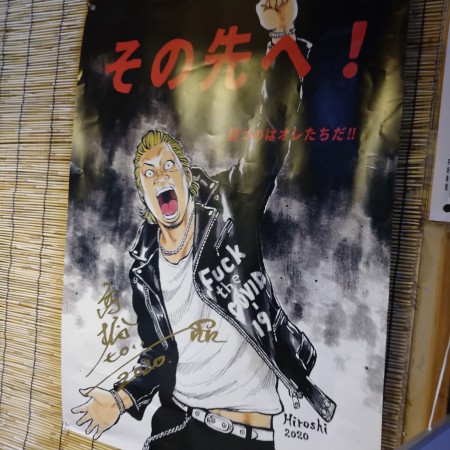

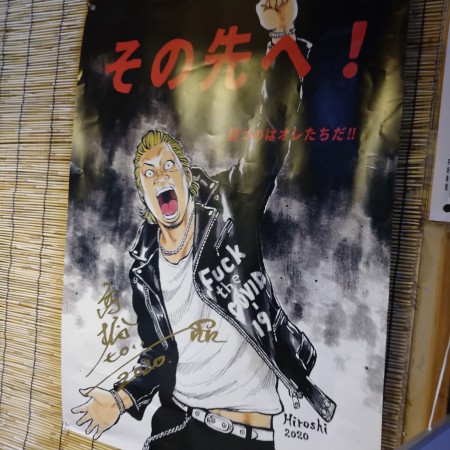

打ち上げを開いた飲み屋さんには会津坂下町出身の漫画家さんによるコロナ撲滅ポスターが貼ってありました。

続いては地元の商工会青年部主催による道の駅での物産展の様子です。

生蕎麦をメインにそば煎餅や蕎麦シフォンなどを売り出します。

地元の商品券の使用も可能です。

ばくさくガールにも手伝ってもらいました。

役場の観光物産協会からお借りした冷蔵ケースが大活躍。長年放置されていた割にはよく冷やしてくれました。

お昼の休憩に食べたソースカツ丼。ソースが滲みこんだカツの衣はザクザクしていて歯ごたえもあって美味しかったです。

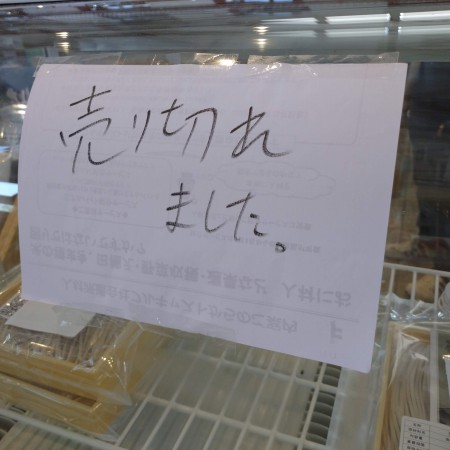

お蕎麦は無事完売。

撤収作業も終えて帰る前にジェラート。

稲刈りを前にして田んぼの水管理は最終段階。水を抜いて乾かします。

日照時間はお盆を過ぎてからだいぶ早まった気がします。

一年前に購入したバーディー50はおよそ3000km走りました。

稲刈り前の設備整備。写真は籾擦り機から出てきた玄米から悪い玄米を選別する色選機です。

内部の徹底掃除をするのに分解して掃除、再度組み立てを終えたのですが、最後にねじが一本余りました。この後どこのネジかを探し当てて無事完了。

今年から新しく設備更新した籾擦り機。ロールも大きくて処理できる量がかなり改善されました。

稲刈りが開始から数日後。小袋にお米を入れては積み上げていくハードな作業を延々と続けます。

一日で30kgのお米をおよそ250袋仕上げました。終わるころはクタクタです。

ふと疑問に思ったのですが、海外の作業靴であるレッドウィングやダナーなどはファッションとして認知されてますが、日本の作業靴はファッションにはならない謎に思い当たりました。写真はシモンの革靴です。かなり使い込んで汚れてます。

久しぶりにキッチントヨボという馴染みのカフェに立ち寄って食べたオムライスカレー。激辛カレーとトマトケチャップで炒めたライスの愛称は抜群。

旧ソ連から来日した夫人から頂いたらしいヨーグルトをかれこれ30年以上培養し続けたキッチントヨボのレガシー。季節変わりのジャムはラズベリーです。甘党を満足させるボリュームが入っていて幸せになりました。

ただいまこのブログを書いている時は稲刈り真っ盛り。気温も低くなって季節は秋への移行を深めつつあります。バイクで走るにはちょうどいい時期ですが、これは稲作農家の宿命。自由に遊べる時期が来るまでひたすら仕事に励みま。

お米のご注文承っております。新米はまだ早いですが、あともう少しで準備できますのでお待ちください。

お蕎麦のご注文も承っております。その他物販もご用意しておりますので、アオンラインストを是非ご覧ください。

登山やバイクのブログばかり更新して仕事の方をおろそかにしてしまいました。今まで溜まった写真の記録を並べて振り返ろうと思います。長くなるので前編と後編でお送りします。

まだお盆前のお昼に家に帰ったら玄関の花壇にアゲハチョウが休んでましたので撮らせていただきました。

ガレージを掃除してたら見つけたワコーズの燃料添加剤。開けてから4年は経っているものですが、内緒で身近のいろいろなエンジンに入れちゃってます。

田んぼに捨てられていたゴミです。荒んだ人がいたものですね。

種まきの時に使用した培度のフレコンを郡山の業者さんに返却の旅に出かけました。

帰りにラーメンを食べました。

ラーメン工房 味噌屋。看板にある通り、味噌のこだわりが強いのかとても濃厚な味わいでした。

コロナ影響かにも関わらず、そばの注文が来てくれます。影響が全くないわけでは無いですが、注文が入ってくれると嬉しいです。

道の駅に出荷。うちのは黒色のパックです。こんな感じに並んでます。

軽トラ市の様子。坂下町の営農者さんを主として街中の広いスペースを利用して市場を開催します。

ばくさくの人員はいつもの通り、ばくさくガールで切り盛りしてます。

なにかと消耗する長靴。安全靴なんか選んだら出費は地味に痛くなります。

今年の夏にやってきたクボタ製の新入り。

どんな構造かわかりませんが、変速のショックが全くなくてびっくりしました。

花火の交通整理の要員として参加してきました。

毎年恒例だった夏祭りの締めを飾るはずの花火の打ち上げですが、今年はコロナ禍の影響で夏祭りは中止。しかし花火だけでもという働きかけが奏して、短い時間ですが5分間の打ち上げ花火が執り行われました。

終了後のゴミ拾い。

そして早朝には再び現場に集まって花火の残骸を拾い集めます。

こんな感じでいろいろボランティアに参加したりと忙しい夏休みシーズンでした。忙しくてあっという間です。引き続き、お盆終了から稲刈りまでの振り返りを次回掲載致します。

若宮ばくさくが誇るフラッグシップ、特別栽培コシヒカリはいかがでしょうか?

そばを原料とした肥料である蕎麦ペレットのみを使用し、化学肥料に頼らない栽培方式で育てたコシヒカリです。

他にもお蕎麦のご注文承っております。

他にも蕎麦焼酎など取り揃えておりますので是非、オンラインショップへお越しください。

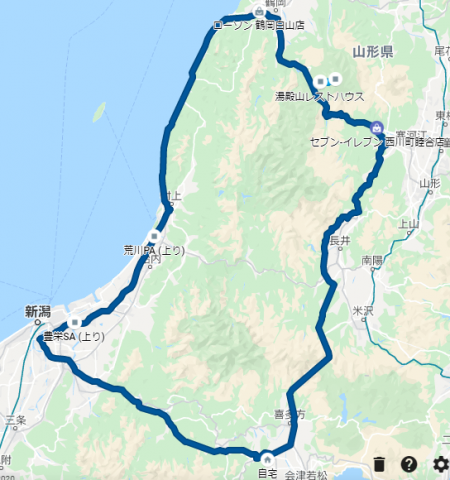

稲刈り前の草刈りも準備作業もひと段落し、土日と二連休をもらったので長野県軽井沢町へ一泊ツーリングしてきました。

ルートとしては、南会津から栃木県の鬼怒川沿いを走り霧降高原→日光市で小休止しての、桐生市へ南下してから沼田市→東吾妻町→長野原町から浅間山を抜けて軽井沢の全部下道を走り通しました。

霧降高原ではダウンヒルの段階で後ろからボクサーエンジンのハチロクに追いつかれました。マージンを残して流す程度のペースでしたが、それでも簡単に追いつかれるペースでは無いと思っていたのでショック。ちょっとペースを上げて腕試ししたところ離れることなく真後ろにピタりと張り付かれました。さらにショックです。しかしあからさまなプレッシャーをかけてくることも無く、とても紳士的なハチロクでした。早朝の北関東の峠は刺激でいっぱいです。

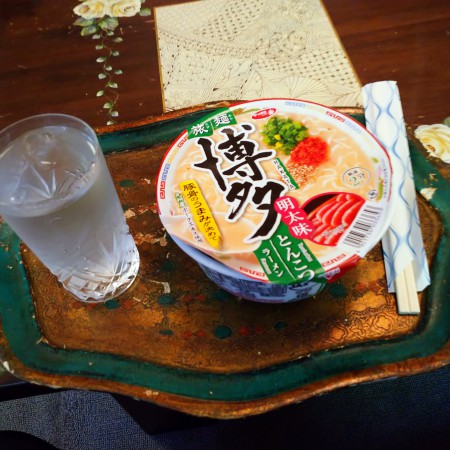

宿泊先であるペンションシルバーストンに到着。お昼を取らずに中途半端な時間に着いてしまって、お腹が空いていたのですが、オーナーさんからカップラーメンを頂きました。ちょっとシュール。

夕食には奥さんの手料理にありつきます。

デザートはお手製のプリン。カラメルソースは油断すると糸を引くことになります。

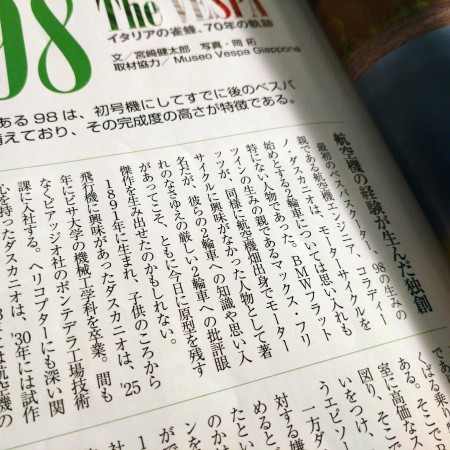

いちばんのデザートはオーナーさんの昔話。ピアッジオグループに引き抜かれてヨーロッパで過ごしたエンジニア時代、カワサキチームの闘将として過ごしたモトGPの監督時代の思い出話などなど、話題は尽きません。思い出話の後はリビングに置いてある雑誌を借りて読みふけりました。

借りた雑誌を読んでいてびっくり。バイクアパレルの日本ブランドにマックスフリッツというのがあるのですが、ブランド名の由来はどうやらBMWのボクサーエンジンの開発者の名前にあるらしい記述を見つけました。

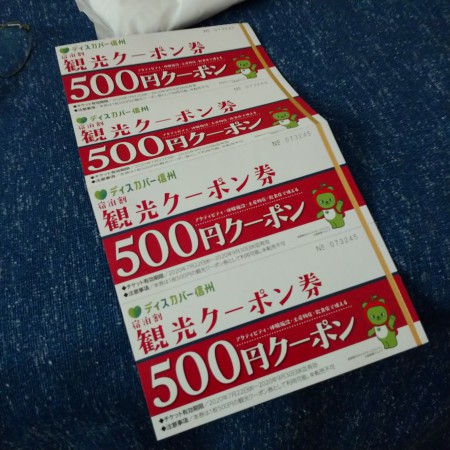

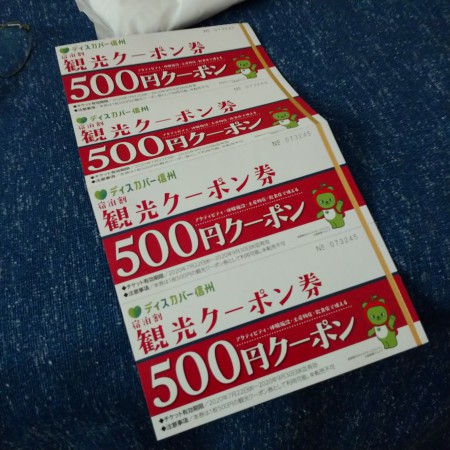

ペンションには私の他にも団体のお客様がお越しで、オーナーの昔話を一緒になって聞き入ったりお互いに雑談したりと仲良くさせて頂きました。翌日の出発では団体様が先に出るということでみんなで記念撮影。わたしもその中に混じらせて頂きました。本当は私も客の身でありながら団体様をお見送りして、次は私が出発。ペンションからは長野県だけで使える商品券を貰いました。

商品券は銀座商店街でジョンレノンゆかりのパン屋さんで使ってパンを爆買い。

写真は浅間サンラインから嬬恋村に向かう某県道で眺めのいい場所にバイクを停めて撮ったものです。御覧の通り、爆買いしたパンはバイクの後部座席に縛り付けてあります。

家に帰りついてパンを取り出すとこの通りです。とても実の引き締まった比重の高い食感となりました。

夏休みシーズンの中盤くらいでしょうか。先月8月の17日に月山を昇ってきました。

当初は7月に昇れればいいなと思っておりましたが、雨続きで危ないのでなかなかいけませんでした。8月に入ると蕎麦畑の仕事が終わらずお盆休み返上でトラクターに乗って畑を耕す毎日が続きました。やっと仕事が落ち着いて残り少ないお盆休みに山形県の霊山である月山へ登山に出掛けることが出来ました。天気予報は午前中が雨で午後には張れる予報でしたが、今年の私は雨と縁が深いのか、ずうっと雨の中を登山下山することとなりました。

写真は湯殿山神社から修験者のルートをしばらく登って振り返った時の一枚です。奥の谷合に湯殿山神社が見えます。

午後に晴れるとの予報を信じ込んでレインウェアも着ずにずんずん進みました。雨で少し濡れた方が体が冷えて気持ちいいと楽観を決め込んでましたが、さすがにおかしいと思い始めたのがこの辺りです。

まだ尾根伝いのところに出る前の段階で、せせらぎの横を登っていきます。道中にはいろいろな花を見かけました。特に花に詳しいわけではありませんが、写真に納めたものをご覧ください。

下の写真のすぐ後ろに頂上の月山神社があります。お祈りを済ませ、いざ帰ろうとした時に撮ったものです。

雨風が酷く、水滴は真横に飛んでいる有様。下山前に山小屋で休憩を取りました。注文した食事はたぬき蕎麦ときな粉もち。蕎麦は趣味でそば打ちをしている人から仕入れているそうです。やはりそば打ちにとって最大の活力は蕎麦に尽きます。

山頂あたりは一面真っ白の霧の中。雲なのかもしれませんが、遠くの景色を楽しむ余裕は皆無の苦行の下山でした。

やっと降りてきたときには湯殿山レストハウスは営業時間を終了。湯殿山神社からレストハウスまで乗せてくれるはずの回送バスも来ません。自力で降りていきます。

無人のレストハウス。ただひとつ助かるのは、だれもいないから堂々と素っ裸になって着替えを済ませることが出来た事です。防犯カメラなどに映って無ければいいのですが。この時の疲労した頭ではどうでもいい事でした。

無人のレストハウス。ただひとつ助かるのは、だれもいないから堂々と素っ裸になって着替えを済ませることが出来た事です。防犯カメラなどに映って無ければいいのですが。この時の疲労した頭ではどうでもいい事でした。

帰路はまっすぐ来た道を遡ることはせず、そのまま富岡方面へ降り、海沿いを走って夕陽を眺めながら走れたらいいなと思いましたが、いざ海沿いの国道345号線に着いたころには真っ暗になってました。まだ暗くなる時間のはずは無い、曇りのせいだと思いましたが、実際は日没時間が既に早くなる季節に入り始めていたという事でした。

登山の疲労とまだ残る長距離運転の距離を鑑みて、期待外れの海沿いルートが終了次第、高速道路に上がって帰りました。

楽しむことより我慢することが多かった今回の登山ですが、つらい経験こそご褒美なのが霊山からの授かりものと私は捕えます。

実際、ボロボロに帰り着いて入るお風呂は気持ちよく、かなり遅くなった夕ご飯はとても美味しく、ベッドで横になってぐっすり眠った時の睡眠はとても深いです。神様への願掛けがうまく運ぶことを期待して毎日を過ごすと充実した気分になります。

お蕎麦のご注文承っております。ほかにも蕎麦を肥料として生かした特別栽培のコシヒカリや、蕎麦焼酎などご用意しております。詳しくは、オンラインショップへどうぞ。

2020/08/30~31にかけて登ってきました飯豊山の記録を写真で振り返ります。

以前より祖母から聞かされていた話で、昔は男性が成人を迎える時の習わしとして山伏姿で飯豊山を昇っていたそうです。私が富士山で登山デビューした二年前から飯豊山は気になっていたのですが、日帰りが難しいというので敬遠してました。しかし今年は富士山の登山道閉鎖によって余っていたモチベーションを消化させる矛先として、思い立って飯豊山アタックを敢行しました。

写真は御沢登山口からひたすら山道を登って傾斜がだいぶ落ち着いた尾根伝いの場所です。

最初の山小屋である三国岳を越え、難所として有名な剣ヶ峰。

岩をよじ登る箇所が続き、岩肌には鎖やロープ、梯子などが備えられていました。

険しい道の先で見かけた花やキノコやカエル。

尾根伝いを進む縦走ルートでは途切れ途切れの雲の中を歩きました。

切合小屋の給水所。水道水のような贅沢な出方はしません。小さい放出量の真水が流れ続けています。

ナイフエッジの連続。怖すぎて岩にへばりつきながら進みました。

飯豊山の本山を越えて御西岳を目指します。道中には真夏を通り越した残雪の大きな塊を見つけました。

最初の予定では本山より標高の高い大日岳を目指したわけですが、翌朝の天候の酷さに堪えて撤退を決めました。写真は御西避難小屋にて孤独に夜を過ごしている様子です。水の入ったペットボトルに懐中電灯を当ててランタン変わりにしています。

翌朝の悪天候の中、御西小屋を出発。霧がある程度薄くなるまで待ってから出発しました。

先日越えてきた本山再び。このすぐ左には御神体があるので撮影を自重しました。

切合小屋に到着。先日は管理人さんがいたのですが、この時はすっかり無人状態でした。シーズンを終えて無人解放に移行したのでしょう。

雨がひどくなって道もびちゃびちゃになりました。

三国小屋の到着。

帰り道の難関、剣ヶ峰。踏むところを間違えれば滑り台状態の岩肌を、慎重に進みます。

登山初心者泣かせのたっぷり濡れたナイフエッジ。

黄峰を越えれば樹林深い急斜面を進みます。

登山口の案内板が見えた時の力の抜けようといったら、疲れが一気に強まりました。

本山小屋にしか売っていないバッジです。また来年訪れることをご神体に誓いました。

お蕎麦のご注文承っております。また、特別栽培米や蕎麦焼酎もご用意しております。よろしければオンラインショップへどうぞ。

先日ドローンによる追肥の様子を動画に撮影しました。雨天の合間で風も強かったのですが、ドローンはとても安定して飛行してました。きっとGPSによる姿勢制御が発達しているのでしょう。悪天候への対処能力は年々向上してます。加えてバッテリーの発達も進んでいて、購入するタイミングというのがいつになっても判断できないくらいです。

中古のドローンをメーカーが下請けに引き取ってもらうことでドローンの更新を補助するなんて仕組みがあれば万歳なのですが。

以下は追肥の様子を動画で撮影して編集した物です。

今年の梅雨はけっこう長引いてます。作物も日照不足と低気温で発育には悪影響が懸念されます。しかし、冷え込みによる桜の開花時期の延長があったように、花の観賞には好条件なのかもしれません。

ばくさくの敷地にあるアジサイの花が満開です。出入り口を通るたびに目をとめるほどに綺麗に咲き誇ってます。

お蕎麦のご注文をオンラインショップにて承っております。よろしければどうぞ。

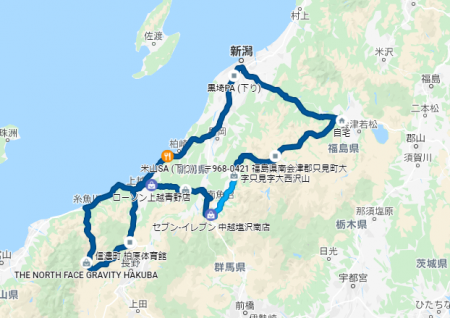

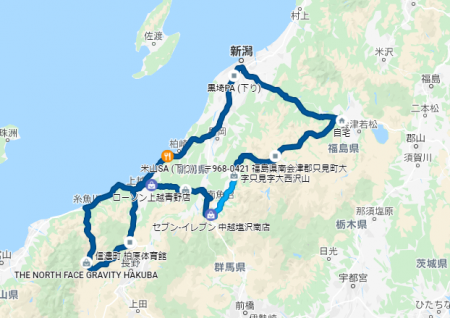

白馬まで日帰りツーリングしてきたレポートをお送りします。実は白馬までは行くつもりでは無かったのですが、どうせ近くまで来たし、ザノースフェイスにも行きたくなったので予定変更して行ってきたのというのが流れでした。

出発は福島県南西方向の田子倉ダムの六十里越峠を抜けて新潟県の南魚沼市へ。去年から新潟県南部である上越エリアの開拓が楽しくなりました。この日もその一環で気になっていた県道を探検。

スキー場を突っ切ってドマイナーなクネクネを辿ります。結果は行き止まりでした。オフロードなら行けそうですが、自分にその装備はありません。

この写真のすぐ背後に立て看板があって、不法投棄への警告文が書いてありました。加えて、この一帯は神域であり、不浄な行いを慎むようにとありました。

とぼとぼ来た道を引き返していた時の写真。いい眺めだったので一枚撮りました。

気分を取り直して引き続き、以前から気になっていた魚沼スカイラインを走行。

写真は撮ってません。とても眺めのいい道ではありましたが、スポーツカーの行列に追いついてから追いかけるのに夢中になって写真どころではありませんでした。

スポーツカーの集団ツーリングで、その最後尾を走っていた黒のRX7のFDの走りがヤバかったです。スポイラーは純正。いかにもな走り屋趣味では無く、カスタムをドレス扱いしていない大人な価値観を感じました。コーナーの旋回が鋭く、前がつっかえていなければ秒で千切られていたのは明らかです。

バイクでもマスツーリングで最後尾を当てられるのは熟練者というセオリーがあるので、それは四輪にも当てはまるのでしょう。おそらくどこぞのショップ主催でデモカーを持ち出したとか憶測が尽きません。

そのご上越市から高速に乗って糸魚川市で降りて白馬へ。ザノースフェイスグラビティ2Fのカフェでかなり遅めの昼食。

コーヒーのカップは使い捨てするには惜しい品質です。

帰りは戸隠を走って信濃町から高速に乗ってまっすぐ帰りました。

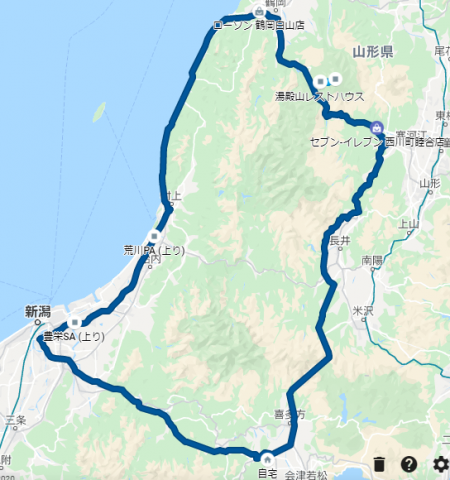

北陸自動車道の黒崎PAにて休憩。この日のツーリングは7:00出発の21:10帰宅で13時間およそ800kmの大行程。早朝の蕎麦打ち後に出発してからにしては上出来な走行距離でした。朝に何も予定が無ければ4:00出発でもっと遠くまで行けました。私の日帰りテリトリーはまだまだ南西方面での開拓が望めるようです。

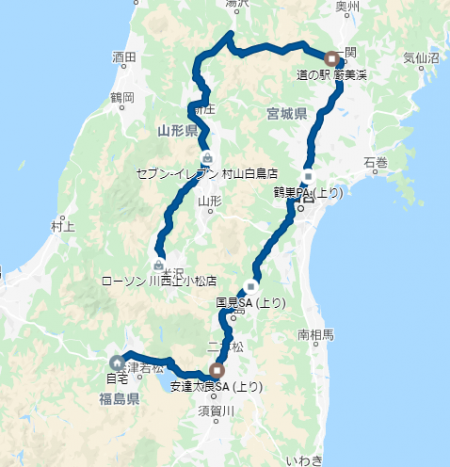

続きまして7/26の奥東北ツーリング。

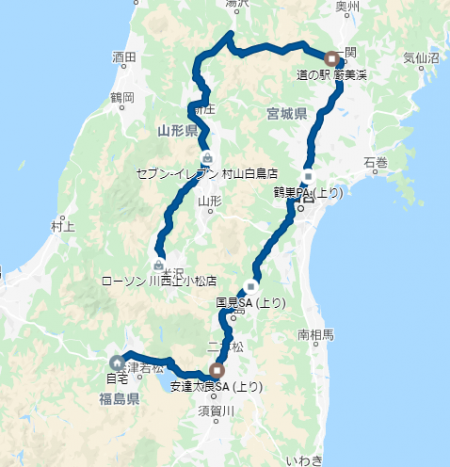

GPSを起動したのが山形県に入ってからなので途中からの表示になっております。マップのルートを時計回りに走ってきた形です。

目的はこまち湯ったりロードという脱力を誘うネームの難関コースです。

つい手前の国道までかなりの交通量だったのがこの道に入ったとたん見捨てられたような静けさに変わります。それもそのはず、かなりの急こう配ときついカーブが延々と続く難所です。

登りきったところからの眺めは絶景です。お弁当でも持ってここでゆっくり食事をしてもかなり楽しめたでしょう。

このすぐ先には硫黄の匂いがきつい観光地があり、車もけっこう停まってました。さらに先には温泉宿。私は走りすぎるだけでした。

引き続き酷道347号線(花山峠)を走行。

かなり濃い濃霧に悩まされました。峠山頂では目立った降雨は無かったのが、岩手県側へ降りていくと雨模様が強まりました。

遊ぶ(探検する)体力も時間的余裕も尽きていたのでこのまま一関市へ。東北自動車道をひた走って帰りました。

この日は9:00出発の21:30帰宅で12時間半に走行距離650kmほど。ちなみに高速道路はETC料金で一関市から猪苗代町まで3050円でした。

23日から26日にかけてのレポートをざっくり報告します。こちらはなかなか忙しかったです。

まずは田んぼの葉面散布の手伝い。

続いて柿畑の草刈り。使用したのは乗用草刈機で、ゴーカートみたいな草刈機です。

加藤そば道場の手伝いもありました。連休と旅行費用の補助金の効果もあってか、忙しそうでした。

そば打ちが忙しいのはこちらも同じでした。しかも当日注文が立て続けに入っててんやわんやです。

写真はちょっと地元のお寺の和尚さんに贈るための蕎麦です。飲み会に誘われた時に和尚さんにお世話になったので、その時のお返しとして貴重な石臼引きのそば粉を使用して打ちました。

写真は加藤そば道場のお手伝いの日当としてご馳走になった味噌ラーメン大盛りです。比較できるものがレンゲしか映ってませんが、かなりのボリューム。

写真には写してませんが、私用で南会津にある母の実家の方でもトラクターに乗って草刈りをしてきました。

下の画像は昭和村まで母とドライブに出かけた時に立ち寄ったカフェでの食事です。 メニューはけんちん蕎麦大盛りと、じゅうねん味噌のお餅と、ウィンナーコーヒー。

このカフェに来るのは2年ぶりですが、ご主人は私の顔を覚えてくれてました。積もった話を消化して、お腹もいっぱいになって、また来ますと約束して私たち親子は帰りました。入れ違いに千葉県ナンバーの家族連れが来店。こちらのお客さんもリピーターらしく、ご主人と話がはずんでいる様子でした。かなり広く愛されているお店とお見受けしました。

福島県によるコロナショックに対抗した経済事業として飲食店応援券なるものが販売されてます。1000円券で1200円分のサービスがもらえるお得な内容は魅力あります。(飲食店応援前払い利用券発行支援事業)

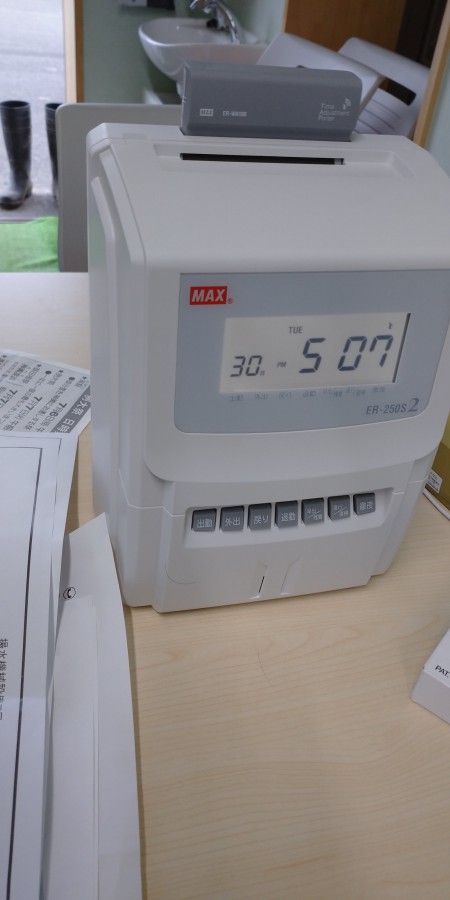

6月中旬頃になって田んぼの草刈りで忙しくなります。我が社では十年以上使い続けたタイムカードマシンを更新。小さな機械ですが身近で使う物ほど新品になると気分が良くなる気がします。

草刈りの工程は、まず写真のようなウィングモアで大体刈った後に刈り払い機で残ったところを刈り取るという作業になります。

草刈り中に降り出した土砂降り。爆弾低気圧のすさまじさを目の当たりにしました。

写真の機械はスパイダーモアと言います。斜面の草を刈る機械で、操作にはちょっとしたコツが入ります。私もこれに馴れるまで何度転がしたことか。

作業中に軽トラのセルが沈黙。お世話になっている車屋さんを呼んでレッカーで運んでもらいました。この日の災難は続きます。

今度は別の軽トラが側溝にハマりました。

このときの作業は、油圧ジャッキで車体を持ち上げ、タイヤが浮いたところに当て木を敷いてさらにアルミはしごを挟みました。

続いて、草刈り中に出逢った生き物たちです。

この蛇はろにに足場もない側溝を根性でよじ登って行きました。

野良猫発見。

今度は野鳥の卵です。

数週間後にまた訪れると卵はさらに増えてました。

6月後半には田んぼの水を抜きます。排水口は土を盛って固めてあったのをスコップで崩します。

溜まっていた水が勢いよく流れだして、何かいたずらをしているような気持ちになります。田んぼはこの時期に乾かすことで稲の倒伏を防ぐのですが、今年は雨ばかりが続いてなかなか渇きません。

減反から戻した田んぼでは蕎麦が花を咲かせてました。

今年の天気は雨模様が長引いて、日照不足が心配されます。他の作物でも殺菌剤を撒いたりして病気の予防をするところが多いです。

草刈り中に見つけたスタッドタイヤ(スパイクタイヤ)。北海道では条例によって真冬の時期に使えるエリアがあると聞きますが、福島県会津地方で使えたのは相当昔のはずです。

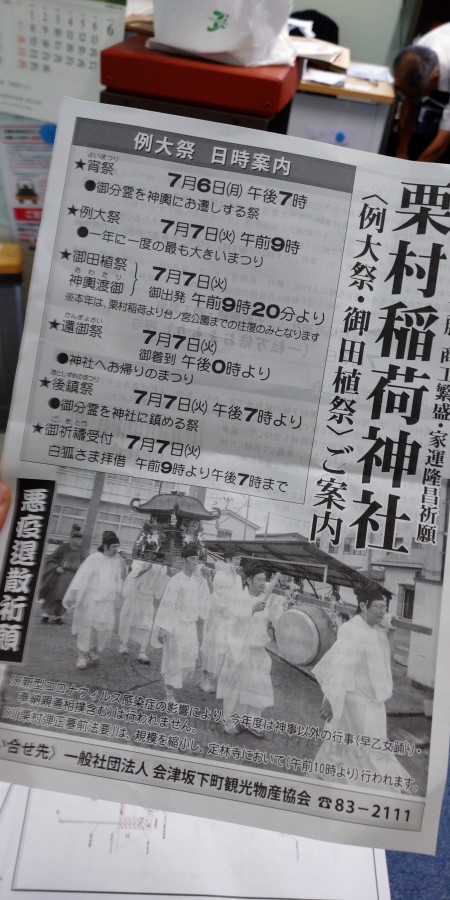

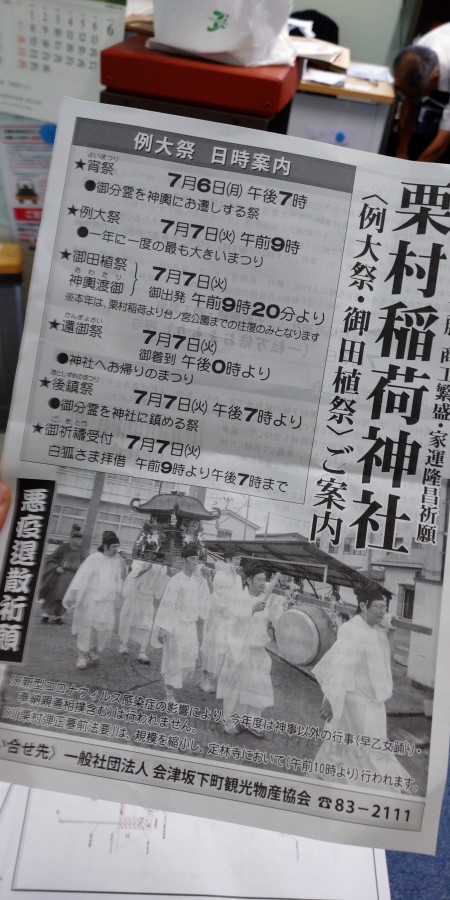

7月7日のお田植祭りは規模を縮小して、屋台などの出店は無し。神事であるお神輿担ぎのみ執り行いました。

稲刈りは二代体制で進行してます。写真は稲刈り前の整備の様子。泥やゴミを落としてチェーンやカッターの部分に油を挿します。

稲刈りは二代体制で進行してます。写真は稲刈り前の整備の様子。泥やゴミを落としてチェーンやカッターの部分に油を挿します。