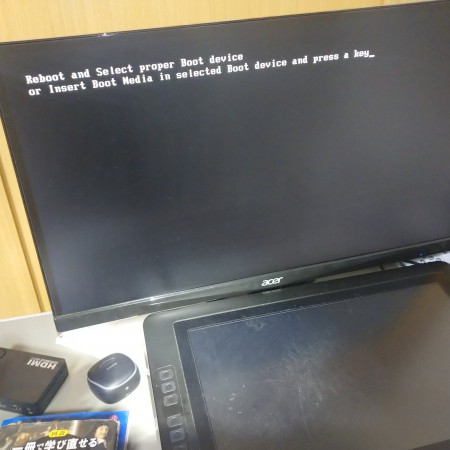

自作してからかれこれ15年になるデスクトップがついに致命的なエラーを頻発するようになったので、パーツを更新しました。

家族からは、もう新品にしたらと言われます。しかしながらお金を節約したいし、まだまだ使える部分があるのに全部捨ててしまうなんてもったいないとの未練があったので、一昔前の高級パーツをヤフオクで格安で手に入れて組みなおしました。

DDR2という時代遅れのメインメモリはふつうだと1スロット2ギガが限度なのですが、一部のマザーボードでは8ギガまで対応できる機種があるらしくネットで慎重に調べながら揃えました。今のところ4ギガを四つ取付で16ギガバイトの処理能力を持たせてます。しかし肝心のCPUはAMDのソケットAM2で2.8ギガヘルツではメインメモリのキャパを使いこなせません。そのうちCPUも更新予定として保留にしてますが、そこまでやるとまたOSのインストールやり直しとかで手間がかかるだろうなと考えると気が進みません。

とりあえす、ビデオカード(グラフィックボード)を大型のものに変更します。従来のケースには入りきらないので、ケースも中古でゲームパソコン用の大型のものに引っ越ししました。

これまた中古で格安で手に入れたグラフィックボードを見てみると、前の所有者がかなりひどい扱いをしていたらしく、内部はヤニと埃で劣悪な状態。分解して丁寧に清掃します。狭いところは歯間ブラシがとても有効でした。パソコン用品店で買ってきた熱伝導シートで各発熱部をカバー。ヒートシンク、冷却ファン、カバー、を組みなおして取付。

バイクほどではないですがめんどくさい根気のいる戦いでした。それでも起動できた時の快感はひとしお。こんな時代遅れの規格をあと何年引きずっていけるかわかりませんが、これからも大切にしていこうと思います。

ウェアラブルカメラを中古で入手して以来、重機で車載撮影したりバイクでツーリングを撮ったりしてます。

苦戦してるのが動画の編集作業です。編集ソフトもいろいろあり、どれが使い勝手がいいかとかどんなことができるかとか試行錯誤してます。

YouTubeのばくさくアカウントにアップロードするのですが、画質の問題がなかなか難しい。パソコンのメインメモリ強化とかグラフィックボード強化とかしましたが、結局のところ動画の編集能力はCPUに依存しているようです。

ツーリングに出かける際、嬉々としてカメラ撮影するわけですが、撮りためたデータを取捨するときの判断基準がよくわからなくて悩みます。動画として使う部分なんて撮ってきたデータ量の数パーセントにしかなりません。

欲を出して動画の長さが長くなればエンコードに時間がかかり、パソコンを放置したまま就寝することもしばしば。

上はまだバイク動画を始めたばかり。とりあえず近場で撮って携帯の編集ソフトで編集しました。

上は那須塩原へツーリングに行ったときの様子です。那須与一にゆかりのある温泉神社をお参りし、ライアーズカフェボビーで昼食を摂って帰りました。

続いて福島県の浜通りの山道を探検して茨城県の花園神社に行きついた内容。

昼食はカフェRUNというライダー客を優遇してくれるダイナーにてスイーツを食べました。コーヒーはサービスとの事でした。

次は新潟県の五十嵐神社ツーリングの様子です。

字幕入れに挑戦してみました。なかなか面倒くさい作業で骨が折れます。普段は他人のツーリング動画を見てもなんとも思わなかった話題選びについてなんですが、いざ自分でやってみると何書いていいか悩むことが多々ありました。文章を短く簡潔にまとめるところもセンスが要求されます。

食事は梅ヶ井食堂にて焼肉定食。コシヒカリがおいしいことで有名な魚沼市と近いのもあるのか、白米が特に見事な味わいでした。

今は田植えシーズン入りということでしばらくはまともにバイクで出かける余裕がなくなるので動画撮影も休止状態になります。

その間、動画制作の環境を整えるためにもCPUを強化するか悩み中です。

3月は14、21、28と三週連続で道の駅そば試食販売を開きました。

試食販売を始めてから5年経過。最初はほとんど売れなかったのが今まで根気よくつづけた結果、売れ残りが発生しないほど好調に売れるようになりました。

続けることで認知度が上がり、買ってくれるお客様が増えたのだと思います。

一時期、ばくさくのそばパックを一回り小さい物に変えて提供してました。これは内容量を変えることなく、買っていったお客様の荷物としてかさばることのないようにとの配慮でしたが、少なく見えるのか売れ行きは少しだけ落ちました。

今は通常のパックに代わってますが、また都合がつき次第、この小さなパックに一時的に切り替えるつもりです。

試食のお蕎麦を差し入れに出店をしているコーヒー屋さんと、きんつばたこやき屋さんに持っていくことを恒例としてます。

きんつばたこ焼き屋さんでは新メニューの豚角の串焼きが加わってました。肉厚で柔らかく、かなりの美味でした。

たこ焼きもきんつばも道の駅の出店としてはトップの売れ行きらしく、販売車両は道の駅出入口の一番近いところというベストポジションに陣取ってます。

いままで爆弾焼きというたこ焼きを大型化したものを売っていた出店が新しくから揚げを提供するようになりました。これがやばいくらいおいしい。病みつき必須です。

お彼岸の期間はいちごが大量に売れてました。

農産物コーナーで試食を配る裏では、顔なじみが集まってくるので、試食用のお蕎麦をVIP盛りにして提供してます。

4月に入って田んぼ仕事が忙しくなるタイミングで蕎麦ふるまいは休止となります。

今年の稲刈りが終わり、新そばイベントも落ち着いた11月後半になればまた再開します。

バイクの車載動画の為に購入したゴープロで蕎麦を茹でるところを撮ってみました。

稲作が忙しくなって忘れてましたが、杉の糸桜を見てきました。

すっかり散ってました

すっかり散ってました

地面には花びらのじゅうたん。

地面には花びらのじゅうたん。

虫の羽音が聞こえると思えば、クマンバチが蜜を採ってました。

虫の羽音が聞こえると思えば、クマンバチが蜜を採ってました。

花盛りの様をお送りできなかったのは心残りでした。

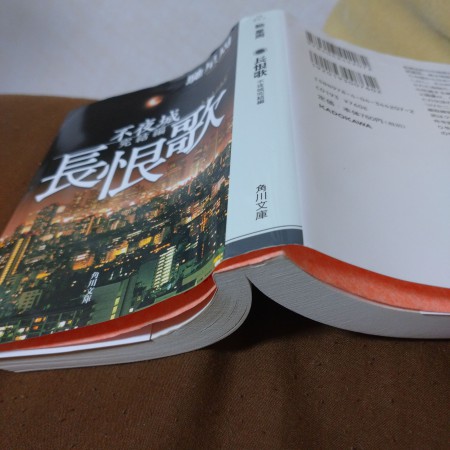

些事ではありますが、このたびは私が組み上げてからはや15年となる自作のパソコンが最近のウィンドウズの更新を期にスペックが追いつかなくなり、フリーズを連発するようになりました。

システムエラーのログを見ると、メモリ不足とのこと。急遽、新たにパーツを注文しようにもすでに時代遅れとなった規格では、ろくな物が見つかりません。かろうじてヤフオクでよさげな物を見つけて少し贅沢して落札しました。それでもこの調子だとただの延命措置にしかならず、近々パソコン自体の更新を迫られることになりそうです。

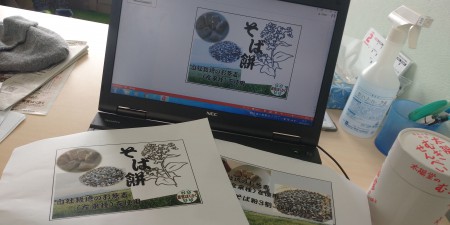

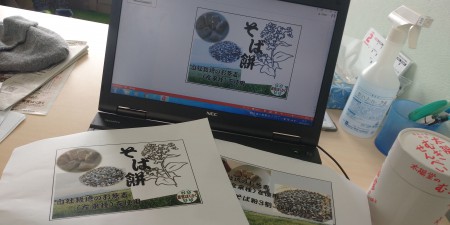

こちらはデザインの仕事の様子。新商品のそば餅のポップ作りをしてます。

以前作ったそば餅のラベルではそばの花のイラストに色付けしてなかったのを着色してみました。少しは見栄えが良くなったと思います。

私がお世話になっている加藤そば道場の看板犬ハナと久しぶりにお散歩しました。

私を見かけるなり甘えてきますが、リードを付ける途端にものすごいトルクで私を引き回すのは相変わらずでした。

ハナを制御するのに餌の携帯は欠かせません。牛タンジャーキーがこの日も安全装置の役割を果たしてくれました。

私の母方の家系にゆかりのある那須与一の人物伝を読み終え、那須与一にゆかりのある新潟県の三条市にある五十嵐神社にお参りに行ってきました。

社務所は無人で、近くにお住まいの宮司さんに電話をして御札とお守りを頂きました。母の家系との繋がりと那須与一の本の事を話すとお茶飲みに誘われました。

宮司さんの家には木工品や彫像が所狭しと置いてありました。作品性は日本史好きに刺さるものとお見受けします。

宮司さんとのお話の中で、新しくできあがるトンネルの事をお聞きしました。

福島県の只見町と山一つを隔てたここ新潟県三条市を結ぶトンネルが開通するらしいです。

福島県の方でも、芦ノ牧温泉のあたりに新しくトンネルを開通させるバイパス工事が着工しており、会津美里町から昭和村までは博士トンネルがまもなく開通予定。

これら一連の交通網整備の一環であるのは間違い有りません。宮司さんはこの新道路による経済的な刺激への強い期待感をお話してくれました。

五十嵐神社の最近の様子としては、コロナの影響で全国の五十嵐家が集う毎年恒例の行事が中止になってしまった反面、テレビが同じ番組を再放送する時に五十嵐神社を取り上げた内容を繰り返すもので、知名度が広がってかえって訪れに来てくれる人が増えているとうことでした。

私はバイクでのツーリングでしょっちゅうこの近くを通り過ぎるのもですから、その時はたまにお邪魔しますと約束してから私は帰りました。

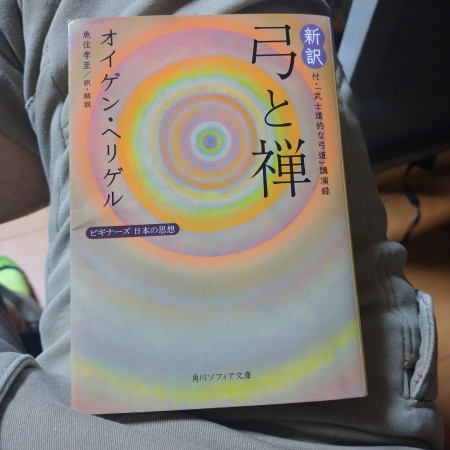

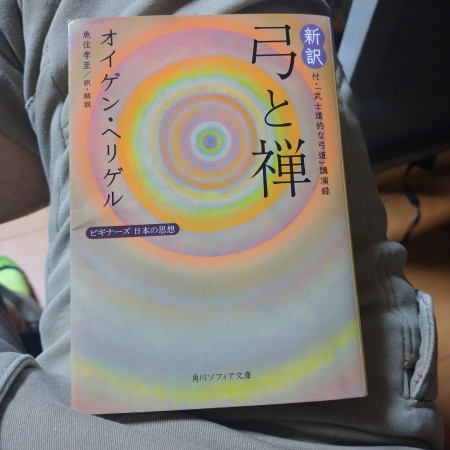

弓繋がりにはなりますが、那須与一の本を読んだ後に手に取ったのは大分前から読んでみたいと思っていたこの一冊です。

戦前の頃に遡りますが、とあるドイツ人で神秘主義を研究していた神学者が日本の禅に興味を持っていたところ、日本での教職のつてを勧められて来日した際に、当時日本に存在した弓聖として名高い阿波研造のもとで修行した体験記を綴ったものです。

文体の表現がとらえどころが無く、ものすごく難解でした。ただ理解できたのは、禅に通じる思想は弓に限らず剣や書や華など多くは「道」がつく修練の中に根付いていたと言うことです。今のスポーツが最終的な形としてスポンサー契約によるお金稼ぎと密接になったオリンピックであるなら、道が付く弓道などは人の精神性の完成のみに重きを置いた過酷で難解な到達点であると私は自分なりに理解しました。

スポーツでも体操でも無く、禅とはひたすら自己の中を見つめ通して得られる得体の知れない深みであり、自己主張を基本とした西洋思想では到底理解に苦しみ、たちの悪い精神病と片付けられても仕方の無い遠い存在。

これは後書きにある翻訳者などによる解説に書いてあったことですが、戦後のGHQは危険思想として道のつく精神教育を禁止し、日本の西洋化を教育に盛り込みました。そして今の日本自身でさえ禅の教えからは遠ざけられてしまったらしいです。

あとは当時の哲学者のハイデガーを意識してなんたらかんたらと書いてありましたが、そこまではついて行けませんでした。

後に知りましたが、この本がアップル創始者のスティーブ・ジョブスの愛読書だったとは驚きです。60年代だか70年代には西洋で禅がブームになった時期があったそうで、その中でも「弓と禅」は中心的な書物として広まったらしいです。

この本はこれからも繰り返し読み返す事になりそうです。ものすごい深みを手にしてしまいました。

先日2月28日には道の駅あいづ湯川・会津坂下にて蕎麦の試食販売を開きました。

この日は快晴で遠くの山がくっきり見えました。誰かが雪山を登っていてもここから見つけられそうなほど空気が澄んでいて綺麗な景色です。遠くに見える飯豊山もすぐに頂上まで登って行けそうな気になるほど近く感じました。こうして遠くから眺めてるだけで登山をしてる気になります。

みんなで間食のおやつを持ち寄りました。今日の売り子さんは自作のシュークリーム。私と藤川さんで道の駅から各々のお気に入りを買い食い。みんなで賑やかに作業しました。

同じ日に道の駅で売り出しをしていたお菓子屋さん。ひな祭りのお供え物の需要も考えての売り出しなのだと思います。手作りお菓子の、特にサクラ餅は葉っぱの香りがとてもよく香りました。

今日も盛況につき売り切れたのが13時頃。撤収作業を開始して13:30には片付けを終えました。

今日の蕎麦打ちは他からの注文も多く、道の駅での売り出し用は控えめにしたのですが、売れ方の調子からしてもうすこし欲張っても良かったかと思います。

春の蕎麦ふるまいは残すこと三回となりました。3月の予定は14日、21日、28日となっております。

良い天気が続いたと思えば寒波がやってくるの繰り返し。今年の初め頃はスノータイヤを履かせた原付で喜々として雪道を走りましたが、もう疲れてしまいました。

ばくさくの機械小屋で冬眠させてる我がホンダのNC700Xは去年でオドメーター70000km。今年はホンダが新しいモデルをリリースするということで、こっちの初代モデルは3世代落ちとなりました。すっかり時代に取り残され、くたびれてきたしがない大型バイクですが、もう少し一緒につきあってもらおうと思います。

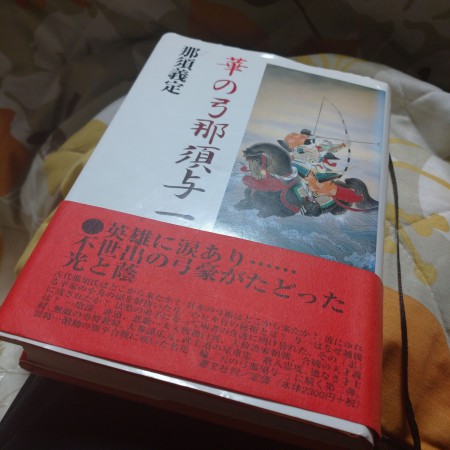

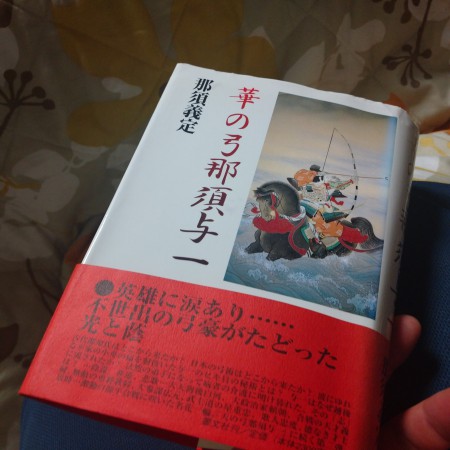

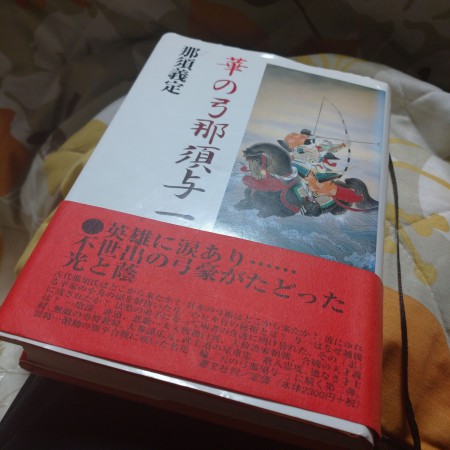

いつも小説ばかり読んでたのが、実家の祖父から譲り受けたこの歴史書を読むことになってみると本当に手こずりました。

私の実家のルーツである那須与一の人物録ではあるのですが、ご丁寧に日本の歴史の形成から始まって那須一族の下野地方(栃木県那須エリア)への定着を下地に平家物語の時期と源平合戦が終わった後の那須与一がたどった遍歴を追って語られていて、かなり緻密な実録となってました。

吉川英知の小説の新平家物語では那須与一は左遷されて領地没収されてしかも病を患ってと言った悲壮な境遇を記憶してましたが、実際は反対で頼朝に厚遇され安泰だったとわかって意外でした。

那須地方は狩り好きな頼朝にとって恰好な狩り場で、那須与一は頼朝の狩猟行事を統括する重要な役割があったとあります。

それが、大規模な狩猟を執り行っているときに頼朝の重臣配下の従者と那須与一配下の従者が流血沙汰の乱闘を引き起こして、那須与一はその責任を取って越後(新潟県)の五十嵐家の元に配流となったということでした。

那須与一は一緒に連れてきた奥方との間に彼の地で男子を設け、その子を五十嵐家の息女と結ばせて血縁関係を築いたのが今に続く五十嵐家と那須与一のゆかりの発祥なのだそうです。

与一は流罪の期間が済むと那須地方に戻り、仏門に入って法然門下にて出家し、旅に出て源平合戦の激戦地を辿ったそうです。

最期の地は伊予国(愛媛県)にあり、地元の人たちに慕われる中で息を引き取ったのが最後らしいです。でもお墓は(但馬)兵庫県にあったりと、どこかで読み違えたのかわかりません。

とにかく、バイクシーズンになったらバイクで那須与一ゆかりの土地や神社などを巡りたいとの気持ちを持ちました。

那須塩原の温泉神社は扇の的を射るときに与一が祈りを捧げたとても重要な神社。いつもツーリングで通り過ぎてばかりでしたが、次回はしっかりお参りに行きます。

長野県の諏訪湖。源平合戦を終えて与一の兄たちが那須に帰る途中、頼朝を警戒して身を潜めていた場所です。

香川県にある矢島古戦場。扇の的の現場を巡りたいものですが、遠すぎるのでコロナの感染状況次第ではあります。

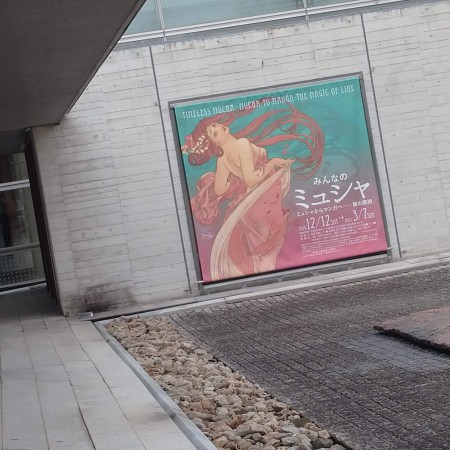

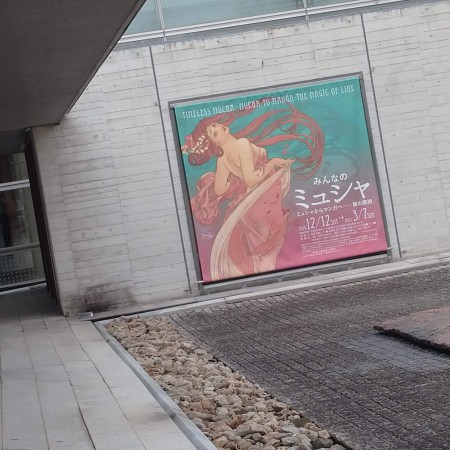

福島県の郡山市立美術館で開催しているアルフォンス・ミュシャの展示会に行ってきました。テレビでコマーシャルを流したりと熱心な宣伝には熱の入れようがしれます。

ミュシャはスラブ文化の人間で、ヨーロッパと言うよりどちらかというと東欧の人。彼のコレクションには江戸時代の浮世絵がいくつか所蔵されており、浮世絵の影響が輪郭線を強調する作風と結びついていると思いました。

それが昭和後期にはミュシャの絵に触発された漫画家が多数現れ、そのマンガを身近にして育った私のような人間にはミュシャの絵はどこかで見たことのあるような、昔の絵では無くつい最近のアーティストの作品かと思える親近感がありました。

ミュシャが生きた時代はまさに大量消費社会の始まりのタイミングであり、アートの分野も重厚なものから手軽なイラストとしての分野への変遷が始まる時期でした。ミュシャの作品はそんな昔ながらの重厚な絵画と、大量印刷向けで納期の都合に適したイラストの中間にあるものなのだと思います。それが、グラフィティというものなのでしょう。

しかし、綺麗に描かれたマダムの絵ばかりが続くと何か酔ったような不快感がこみ上げてきます。そんなときに老人とか軍人の絵が目に入ると強いアクセントとして心に残ります。

美術館を出た後も心に残るのは、30年戦争の頃の猛将ヴァレンシュタイン将軍の絵でした。ミュシャが歴史物の出版物の挿絵として依頼されたものらしいですが、戦記物が醸し出す渋さは私にとってかなりの好みです。

この展示会の目玉はフランスの演劇界で女王的存在であったサラ・ベルナールなるお人を描いた作品なのでしょうが、私は頭痛しか感じませんでした。

女性美の描き方のワンパターンさですが、少年誌の作者に美女を描かせると髪型くらいしか違いが無くてほとんどみんなが同じ顔になるのと一緒です。

お土産にポストカードを三枚購入。帰りには美術館のカフェでスイーツを注文。メニューは甘いものばかりで、塩分ものはパスタが一品だけでした。こういうところに来る人は甘党に偏っているのでしょう。

注文したのは旬のフルーツのパンケーキ。高いですがなかなかボリュームが多く、立ちっぱなしでギャラリーを長時間牛歩した身体の疲労にはうれしい一品です。

ブレンドコーヒーはセブン珈琲に比べると苦みも渋みもかなり控えめに抑えられ、香りも弱いんだけど濃厚さだけが口と喉に残る感じ。

女性向けとしてはとても洗練されている味わいでした。塩分摂取に積極的な労働者階級というより、あっさりした知的な人向けって感じです。

帰り道はひたすら下道。

美術館を出たのが退勤ラッシュ前だったので細い田舎道を選んで辿り、熱海町前で49号線に合流。なんとか都会の渋滞は避けて帰り着くことが出来ました。

そういえば美術館に行くというのが大学生の頃以来で、社会人になってからはまったくありませんでした。

たまにはこういうのに触れることも、仮にも美大出身の身としては栄養になる筈なので、これからはもう少しだけでいいから増やして行くのも良さそうです。

ばくさくの新商品でそば粉を使用した蕎麦餅を道の駅に出品しました。商品の最終チェックとしてみんなで試食。後に出荷して商品棚に陳列しました。餅米6にそば粉4の割合で創りました。食べ方は普段のお餅と変わらず焼いたり揚げたり、味付けも醤油やあんこなど幅広くお楽しみいただけます。

2/14日には道の駅あいづ湯川・会津坂下にて蕎麦の試食販売を開催致しました。

前日の深夜に大きな地震が発生し、こちら会津方面は比較的被害が少なかったものの、中部以東では土砂崩れや断水などひどい状況だと聞きます。せっかく津波の被災地に戻れた人たちには気が気では無かったことでしょう。

先日の地震の影響を考えて入客数の減少を懸念しましたが、天気の良さに恵まれて道の駅は普段通りの賑やかさでした。

生そば提供中の忙しさでおなかがすいてしまい、暇を見つけては藤川製麺も物産コーナーに紛れ込んで差し入れを調達してきます。

写真は道の駅で好調な売上げをキープするメンチカツです。おいなりさんも美味。

わたしはすっかり顔見知りとなったきんつばたこ焼き焼き芋屋さんでたこ焼きと馬肉ホルモンのモツ煮を買ってきました。

先月31日のイベントほどでは無かったですが、生そばの売れ行きは好調。余るほど準備した藤川さんのは大分残ってしまいましたが、14時を過ぎた辺りで客足が減り始めたタイミングで撤収となりました。

1月31日の道の駅イベントで作られた雪像のネコバスです。イベント当日は家族客の写真撮影で大変活躍したことでしょう。

事務所にある二月のカレンダーの挿絵です。漢字というのはうまく出来ているようですね。幸せと辛いは一文字の差でしかないんですね。

道の駅にアスパラ納品。

いつもの会社の製品の出荷で、道の駅に生そばとそば粉納品。

二月にもなればお雛祭りのシーズンですね。道の駅のメインホールにはひな壇が飾られておりました。飾り付けも華やかでやんごとなき風情に溢れておりました。

帰りがけに道の駅でおやつを買い食い。金子パン屋の甘酒シュガーバターパンと、コンプリートさんのマヨネーズコーンパンです。

道の駅のレストラン、クーベールが作ったカツカレー弁当。容器は電子レンジでの加熱にも対応してて、温めておいしくいただきました。キッチントヨボみたいな辛党向けではないですが、甘いんだけどしつこくない甘さとぴりっとした辛さが良い感じに合わさってとても洗練された味わいです。カツは脂っこさがなく、あっさりしていて上質。とてもおいしくいただきました。

事務所にてもらい物のまんじゅうが大量になるのを食べきれないまま賞味期限が迫り、仕方なく加工所のフライヤーを使用して天ぷらまんじゅうにしてみんなで消化しました。ほんとうだと天ぷらにするにはもったいない物ですが、お茶のお供に贅沢なひとときとなりました。

もらい物の太郎庵天神様。こちらも賞味期限切れ前にみんなでお茶飲みに頂きました。

わけあって柳津にて会議中、夜中の花火打ち上げが始まるということでみんなで外に出て花火を鑑賞

気温の作用なのか川面にかかっていた霧が大きくなっていて、花火は高く打ち上げられた物だけが見えて低いところは霧に遮られて見えない始末。それでも只見川を挟む山肌に反響する花火の炸裂音はスケールがでかくて迫力有りました。

この日は会議の会場ともなった柳津の花ホテル滝の湯にて宿泊。畳の個室は温泉とトイレを共同にするという割り切りの良さで適度な広さとなっておりました。

自分だけのささやかで静かな空間との表現がとても適っていると思います。冬の温泉街の静けさはここでしかない落ち着きがありました。宿泊の共に持ってきた本の読書もはかどります。

道連れの本は平家物語の中で、船に浮かぶ扇の的を射た伝説のある那須与一の本です。

私の母方の実家に、わざわざ新潟県の五十嵐神社の宮司さんがお越しになったのが役30年前。その時に教えてくれたのが、五十嵐神社のゆかりである那須与一の末裔の一枝として母方の実家は繋がりを持っているということで訪ねてきてくれて、おまけにその宮司さんが出版した那須与一の本を贈られたということでした。

母方の実家の祖父から、那須与一の事を聞かされて私がこの本を譲られたのが一昨年の6月。

そして7月には祖父とおばと私の母が揃ったタイミングで五十嵐神社を参拝しました。(2019/7/20五十嵐神社参詣)

本をもらった当初はハードボイルド・ノワール小説かバイク転がしか英語勉強しか興味が無くて書棚に放置してましたが、最近ふと気になって那須与一の本を取り上げて開いてみました。

内容は、とても読みづらく、小説とは違ってお堅い学術書というか歴史書の類いで、古文に精通してる人でないと読めないような文章が長々と連なっていたりと読み進めるのにとても努力を要しました。

この本では平家物語どころか日本の起源までさかのぼって古事記や日本書紀の成り立ちの頃まで立ち返って解説されてます。難しい所を適当に流し読みしながらで解る範囲ではありますが、日本の始まりを創った人々というのは中国大陸や朝鮮半島での勢力争いに負けて逃れてきた人たちであったと言うことでした。

大和時代前後の頃には西日本に根を下ろした朝廷の勢力圏が定着し、そこでは中国系と朝鮮系が混在していて、東日本は主に蝦夷系が支配していて、アメリカの西部開拓みたいな感じで朝廷勢力にとっては東日本がフロンティアだったみたいです。実際、蝦夷系の成りをした悪者を征服する内容の伝承がそこかしこに伝わっていて、本の中ではその一部が紹介されてました。

このブログを書いている今もまだ読み進めている段階で、書きたい事は多々ありますが、今回のブログの趣旨でも無いのではしょります。

山形県の熊野大社お参りついでに、約二年ぶりとなるカレー屋さんのポン太カレーに行ってきました。

店員さんは私の顔を覚えていてくれて、いろいろ積もる話をしながら懐かしい味わいのカレーを堪能できました。

オムライスカレーを注文。カレーのルーは栄養たっぷりのスープのようでとても濃厚な味わい。

セットメニューはアイスクリームと珈琲。珈琲で舌を落ち着けてからアイスに取りかかります。

ポン太カレーはわけあって午前中のみの営業。

おかげで遠出してくる身としてはタイミングが悪くてなかなかポン太カレーにありつけないようになってしまいました。

バイクでツーリングしてるときはよく近くを通り過ぎるのですが、開いている時間にはなかなか当たりません。

さいしょからこのお店を目標にすればタイミングを当てることは出来ますが、なにぶん、ツーリングのルートを楽しむことを重視するとそうもいきませんでした。

熊野大社をお参り。初詣の時期からはだいぶ過ぎてましたが、冬シーズンのうちに参拝を済ませておこうと思いました。ここの雰囲気はいつ来ても落ち着きます。境内の撮影は聖域につき自粛いたしました。

会津に帰って来て夕方の磐梯山を撮りました。天気が良くてスノーボード日和だったことでしょう。しかしながらスノボはメンテナンスしていないのとコロナ感染を警戒して今年は行かないようにしました。

今は堪えていろいろ勉強や読書、筋トレストレッチなどを積んで力を貯めることに勉め、来たるべき時に羽を伸ばすことに専念しようと思います。

冬の時期の運動として自宅にはランニングマシーンがあるのですが、音がうるさいとの母からの苦情に配慮して代用となる物を検討した結果、ステッパーという物を知りました。

メンタリストのダイゴの影響でステッパーを利用して三ヶ月で肥満体型をスリムに激変させた人の動画をYouTubeで見つけました。その人は読書しながらできる運動器具としてのステッパー利用法を実証していたので、私もさっそく初めて見ました。

使ってみて感じたのは、心拍数が高くなるような負荷が全く実感できず、本当にこれでいいのかって不安になるほど簡単な運動です。しかし体温はジワリジワリと暑くなり、暖房を効かせた部屋の中では暑苦しくなります。ステッパーはランニングマシンでのウォーキングと違い、踏み台での昇降運動に近いので登山のトレーニングにもうってつけの筈です。ステッパーの他にエアロバイクを健闘しましたが、あれは太ももの一カ所の筋肉を集中して負荷をかけるのでかえって下半身が太くなると思って止めにしました。

お供の読書はマンガのジャンルにハードSFのカテゴリーを切り開いた二瓶勉氏の初期の連載をサイバーパンク”マルドゥックシリーズ”で有名な冲方丁氏がノベライズした物。たぶん、原作のコアなファンしか手に取らないだろうと思いますが、内容も一見さんには苦労するとしか思えませんでした。

二冊目はノワール小説。日本に根付いた大陸系の反社会勢力が新型麻薬の利権を巡る抗争を引き起こし、その裏で暗躍するダークヒーローの暗い仮面の描写が熱い、強烈な一品でした。

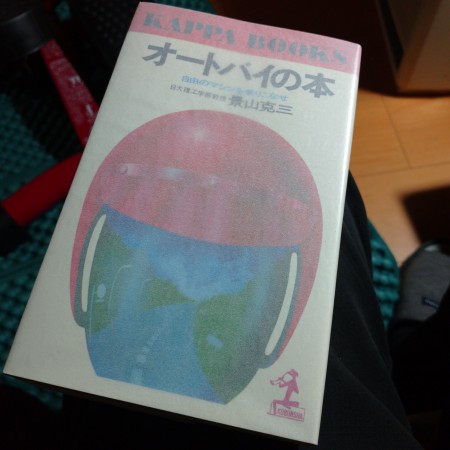

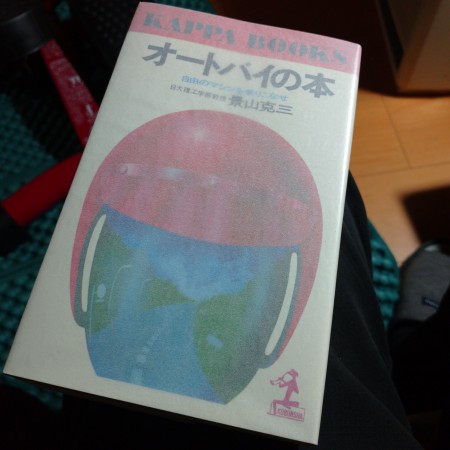

三冊目はYouTubeでバイクのライディング教唆を目的としたとある動画でコメント欄におすすめとして紹介されていた昔のライディング教本をさっそく入手。バイクが旋回するメカニズムを専門的な表現を出来るだけ避けて表現しきった内容。ページの2/3は機関の基本構造の説明や当時のバイク事情を色濃く映した指南が綴られております。

画像は団子挿しという田舎のシーゾナルな風習です。山から取ってきた木の枝に団子を挿してさらにお魚やひょうたんや木の実などの形にかたどった飾りを吊します。私は和のクリスマスツリーと冗談半分に称しました。

道の駅あいづ湯川・会津坂下に生そばとアスパラ納品。帰りには家に雪下キャベツを買いました。おやつにチーズケーキ。

阿賀川にはユンボの姿がありました。川底の浚渫でもしてるのでしょうかね。

あまりにもの寒さですっかり劣化してしまった自家用車のバッテリーを新しく買ってきました。原付の前籠に入れるとハンドルが重たくなります。オートバイの本にも書いてありましたが、思い物をバイクの重心より前の方に配置すると直進安定性が増します。かわりに徐行時や旋回時のバランスが悪くなる訳で、確かに交差点を曲がるときに危ない気がしました。

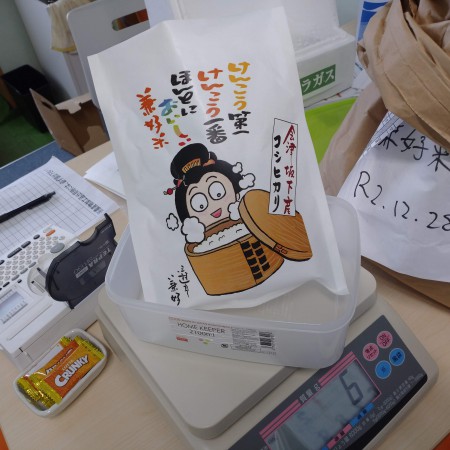

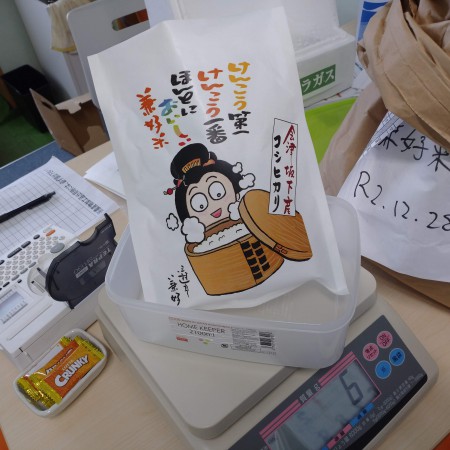

観光物産協会からの依頼で東京のお米屋さんに送る特別栽培米の試食サンプルを詰めました。もうこれが最後とのこと。私がデザインしたパッケージの役目はここで終わりました。見事つとめを果たしてくれたことと思い自己満足してます。

もう初詣シーズンは過ぎてしまいましたが、会津美里町の伊佐須美神社をお参りしてきました。

すぐ隣の文殊様は学問の神様です。

続いて猪苗代町にある磐椅神社。

喜多方市にある熊野神社。下はその道中から撮った磐梯山です。

町役場からふるさと納税の返礼品の注文を受けてお米を詰めました。

道の駅に納品するアスパラの為のスタンドを制作。

帰りにみつえもんさんのコーヒー豆を買いました。

赤べこの組み体操をパパラッチ。

この後は吹雪の中遠くまで納品の車旅に出掛けるので食糧を道の駅から調達しました。ジェラートは珈琲ミルク。あとは珈琲とリンゴチップに菓子パンふたつ。

この写真は別の日に撮った物で、道の駅のレストランが作ったソースカツ丼です。

役場近くの居酒屋の小綿家さんで食べたざる蕎麦ミニ牛丼セット。

うちの事務のすみえさんが作ったアップルパイ。プロ用の大型オーブンを持てあました結果は社内の賄いという形で新たな存在意義を確立しております。

吹雪の中でペイローダーに乗って除雪作業。大パワーでたくさんの雪を片付けるとストレス解消になります。

使い古した工具箱の中身を移すために新しく工具箱を注文しました。モノタロウで廉価な製品を物色して決めたのですが、予想より大きすぎてびくりしました。製造国はポーランド。きっと身体の大きい国の人たちを基準にして作られたのでしょう。こっちは私が引き取ることにして、結局トネの工具箱を新しく注文しました。

年越しの蕎麦打ちに追われて慌ただしく迎えた新年もあっというまに一月を終えてしまいました。のんびりしたい、ゆっくりしたいと思いながら過ごすと時は無情に過ぎ去る気がします。二月はもう少し積極性を持って過ごしたいと思います。