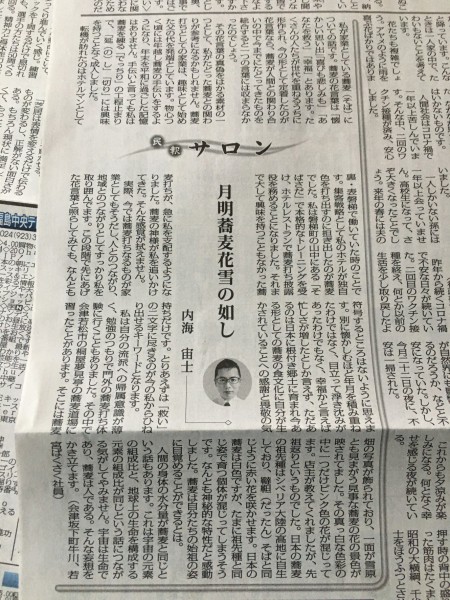

もう半年前となりますが、福島民報新聞社から頂いた民報サロンのお仕事三回目には、稼業である蕎麦をテーマとして取り上げました。

文中にも書きましたが、社会人としての自分の歩みを振り返れば蕎麦との縁を無視することのできない生き方でした。

初めて就職した裏磐梯のホテルでは秋から年末にかけての集客戦略で、他のホテルでもやってるような蟹からの脱却を模索してました。

そこで支配人が目をつけたのが、新そばシーズンということで蕎麦打ちと蕎麦を使った創作料理でした。

夕食レストランでは蕎麦打ち披露のポストが設けられ、私がその主戦力として抜擢されました。

巡り巡って今は自分の家に帰ってきて稼業に就いて蕎麦打ちとして本格的に稼働してます。

会津坂下町の蕎麦は北の山都、南の大内宿に挟まれ全国的な知名度は低いですが、太い一本棒を使った丸伸しの十割蕎麦として地元で定着しております。

独自性を材料に大内宿と山都に対抗して蕎麦屋街を建設するなんて古いやり方はもう通用しないでしょう。

私個人としては、このままふたつの有名なそば処に挟まれた、知る人ぞ知るマイナーなそば処という地位が好みではあります。

もしここにテレビなどが取材に来れば、坂下町の蕎麦の認知度が一気に高まって蕎麦の需要が急激に上がってしまい、それに追いつけない稼働率を必死になって回して私たちは消耗することでしょう。

テレビでの宣伝効果は一過性です。一年二年もすれば客足は急激に下がり、やがて忘れ去られます。

そうすれば大量消費に対応したはずの生産体勢は大きな空振りとなって、せっかくの設備投資その他は長きにわたって業務を圧迫する足かせとなるでしょう。

そんな未来図を描いて心にしまいながら、私は地元の蕎麦打ち達と一緒になって地元の蕎麦イベントに加わっております。

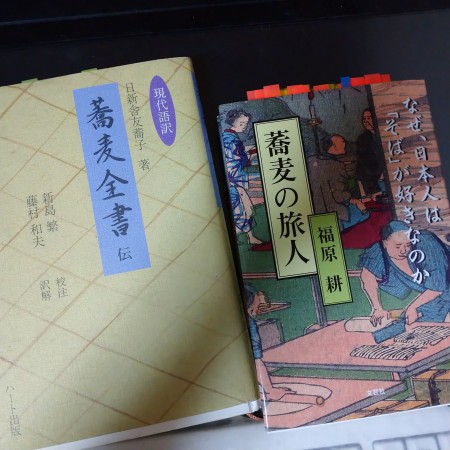

不遜とは思いますがそんな風に自分なりの未来図を描いた上で反省したのは、自分には蕎麦打ちの過去についての勉強が不足しているということでした。

この際、蕎麦打ち文化の歴史に触れて見識を深めておくことは、坂下町の蕎麦文化の盛り上げ方にも地域おこしにもその方向性を作り上げる助けとなることだろうとおもいました。

これまで私が蕎麦に抱いていたイメージとしては、作物が育つには厳しい豪雪地帯で食いつなぎとしての価値しかなかった負け組の食料というものでした。

それが江戸時代には民衆の間で即席の手頃な麺料理として親しまれていたと言います。

当時の交通網の要所には必ずと言っていいほど蕎麦屋があったように、今で言えば差し詰め、ドライブインだかコンビニでありつけられる定番メニューみたいな存在だったのでしょう。

そこまで知って、蕎麦とは仕方なく食べていた不味いものというイメージはすっかり取り払われました。かえって蕎麦に関して好みのうるさい偏屈な愛好家がいたというのは、現代に限らずかなり大昔から蕎麦屋さんの悩みの種としてあったほどです。

戦前には信濃一号という高品質高収量の品種が開発され、全国での作付けが展開されました。

しかし信濃一号による蕎麦の品種の一本化に抵抗して、もともと地元で作付けしていた在来種を守るために地方が動いたという歴史もあります。

蕎麦が地方の郷土愛を刺激した一例として、私には印象に残りました。

人口も経済も文化も進学率も大都市圏に集中する圧力は集団就職の時代に見るように昔から大きな流れとして続きました。

それでもしばらくはベビーブームと好景気で地方の支えは保たれましたが、不景気と出生率の減少が地方の縮小に結びつき、過疎化に悩む現在に至ってます。

その大都市圏に集中する構造が今になって崩れ始めているという感触が無視できないほどに目立ち始めています。

大企業に勤める事よりも自分で会社を立ち上げるか中小規模の法人が新規の切り口を開いて成功するケースは某テレビ番組で見聞きする事からもわかるとおりです。

大量生産されたどこにでもある製品が安く売られていても、小規模の生産能力で手作りされた商品が強気の値段に関わらず市場に受け入れられている実態があります。

昔は大企業や大都市に集中する時代だったのが、今は独自性を武器に新規の活路を切り開く拡散の時代へと移り変わろうとしているのでは無いかと私は考えてます。

その新しい時代に合致した形で、これからいろいろな地方都市が立ち上がってくる未来が見える気がします。

望めるなら私の地元である会津坂下町もその流れに乗せることができた上で、加えてこの町に限らず柳津町や三島、金山などその周辺の山間部へと経済効果を波及させるという未来図を夢見てなりません。

とりあえず、その坂下町が町起こしの武器の一つとしての蕎麦の分野で、自分にできることをやりきる為に目の前の仕事に注力するのみです。

半年前に書いた民報サロンを振り返るための文章にしては私見が過ぎました。

これが半年どころか10年20年と大きな月日を経てから読み返す時には、自分は何を達成できているだろうか。今の思想に変化はあるだろうか。何を夢見ているだろうか。

そんな不安と期待の入り交じった気持ちがしてきます。まるでタイムカプセルを埋める時の小学生のような気持ちです。

自分が書いた民報サロンを今から10年後20年後に読み返す時には、せめて小学生から脱していたいと望んでやみません。

以下には民報サロン第三回投稿の完全版を公開いたしますので、ご自由にお読みください。

ちなみに題名は参考文献の中に取り上げられていた漢詩を引用しました。

月明らかにして、蕎麦花雪のごとし

今回は私が家業としている蕎麦について取り上げさせていただきます。

蕎麦の花言葉は、懐かしい思い出、喜びも悲しみも、あなたを救う、幸福とあります。

なんとも単純にはいかない内容です。バラなら情熱とか、ユリなら威厳とかみたいに一つの言葉にまとめることはなかったのだろうか。

花言葉というのはだれがどのようにして決めたのか、一人の高徳な人物が一方的に決めたものではなかっただろうとは思います。

たくさんの人たちが世代を重ねるうちに形作られ、今の形として定着したのが花言葉なら、蕎麦が人間との関わり合いの中で今までに辿ってきたものを総合すると一つの言葉には納まらなかったのでしょう。

その花言葉の真偽を計る素材の一つとして、私が辿った蕎麦との関わりが参考になるかもしれません。

私のそば打ちとしての家業は歴史のあるものではなく、趣味として始めた父の代を発端としております。

私が物心つく頃には年越しそばの手伝いをするようになり、今までに年末を平和に過ごした記憶はありません。

手伝いと言っても私はそばを練る「でっちり」の工程止まりで、そこから先の「延し」「切り」には興味を持つことなく成人しました。

転機が訪れたのはホテルマンとして裏・表磐梯で働いていた時のことです。秋冬シーズンの集客戦略としてどのホテルも一様にカニの提供に注力していたところを、私のホテルでは路線転換して独自色を打ち出すのに担ぎ出したのが蕎麦でした。

私は磐梯町の山中にある「そばさだ」で初めての本格的なトレーニングを受け、ホテルレストランでのそば打ち披露のポジションを務めることになりました。

それまで大して興味を持つこともなかった蕎麦打ちが、急に私を支配するようになりました。

俗な言い方ですが、蕎麦の神様が私を追いかけてきた。そんな感覚がぬぐえません。

実際、今では蕎麦打ちなるものが家業としてもそうだし、人とのつながり、地域とのつながりとしてすっかり私を取り囲んでます。

今のこの段階で先にあげた花言葉と照らしてみても、なんとも符号するところは無いように思えます。

別に懐かしむほど年月を積み重ねたわけではなく、目立って浮き沈みがあったわけでもなく、幸福かと言えば忙しさが増したとしか言えず、ただ言えるのは日本に根付き郷土に育まれ今ある形としての蕎麦の食文化に自分が生かされている事に尽きます。

とりあえずは、「救い」の二文字に尽きるのが今の私からひねり出せるキーワードとなるでしょう。

福島県会津地方へのそばの伝承は信州を起源とします。良質な蕎麦を育む環境に恵まれた信州は会津に限らず、出雲・山形・出石など今あるそば処各地に流出しその礎となりました。

会津坂下町の場合は信州の流れに加え、山都と大内宿との角延し蕎麦の名所に挟まれながらも十割と丸延しにこだわる点には奥只見の桧枝岐村に行き着いた平家の落人の裁ち蕎麦からの加味もありそうに思えます。

会津坂下十割蕎麦の発祥は金山町にあり、そこから会津坂下町高寺地区の加藤そば道場が支流となりその流派が坂下町の蕎麦打ち文化を主に構成してます。

ちなみに坂下町北端となる長井地区は戊辰戦争の頃は鶴ヶ城の非戦闘員たちの疎開地という歴史があり、会津藩直伝のそば打ち文化が残された場所となります。

私は自分の流派への帰属意識が薄く、勉強のつもりで門外のそば打ち体験に行くことが度々ありました。

その中で近藤勇の墓がある若松市の愛宕神社に斜向かいとなる桐屋夢見亭のそば道場に習ったことがあります。

そこにはそば畑の写真が飾られており、一面が雪原とも見まがう見事なそばの花の景色が映されてました。

その真っ白な色彩の中にひとつだけピンク色の花が混じってます。店主が教えてくれましたが、先祖返りというものでした。

日本の蕎麦の祖先種はシベリア大陸の高地に自生しており、韃靼そばと同じように赤い花を咲かせます。

日本の蕎麦は白色ですが、たまに祖先種と同じ姿で育つ個体が混じってしまうそうです。なんとも神秘的な特性だと感動しました。蕎麦は自分たちの始祖の姿に目覚めることができるとは。

人間の場合でも、先天的な知的障害者は人間に意識が芽生える以前の古代人の姿であるとの説があります。(出典「神々の沈黙―意識の誕生と文明の興亡」ジュリアン・ジェインズ著)

人と蕎麦の共通点についてもうひとつ、人間の身体の水分量が蕎麦と同じという話もあります。

これは宇宙の元素の組成比と、地球上の生命を構成する元素の組成比が同じという話に繋がる気がして止みません。

宇宙は生命であり、蕎麦は人である。そんな妄想を掻き立てます。

11月は新そばシーズンでとにかくそば打ちに振り回されました。前回のブログの後もそばイベントはもうしばらく続きます。

地元の会津坂下町のイベントで、まちゼミという参加型イベントを開催しました。

それにわが社も加わり、そば打ちイベントを開催。当時は忙しすぎて写真の記録など残す暇がなく、取材に来てくれた町職員のブログが頼りです。

ばくさくのまちゼミの様子が記録された商工会ブログはこちら→(https://ameblo.jp/aizu-fukkoshienin/entry-12712941072.html)

今年の新そば出荷のシーン。現そばを積んだ軽トラ中トラ混成で隊列を作り、農協の倉庫に押しかけます。

そば粉を詰めている作業です。

道の駅に生蕎麦を納品。陳列棚には新そばアピールのポップを貼り付けました。

日曜日開催の試食販売の様子。道の駅での試食販売は4年も続けて冬入りの風物詩となりました。

柿の収穫。霜が降る前に身しらず柿を全部収穫してしまいます。

柿の葉っぱに取り付いた何かの卵を発見。

柿をコンテナに詰めて農協に出荷します。

機械・設備関係の冬支度。みんな綺麗にして整理します。

こちらは籾乾燥と籾摺り機の掃除。虫が住み着かないように全部分解して内部の籾を掃除機で吸い取ります。

仕事の合間のグルメ。いつも食べに行くキッチントヨボのオムライスカレーとジャムトースト。

このブログを書いている今の会津地方はすっかり盆地を囲む産地が雪に閉ざされてしまいました。もう冬眠に入るしかなさそうです。

バイクシーズン終幕のひと時を振り返ります。

休日であって結局休日にならない祝日の午後に仕事から解放されて那須塩原を目指しました。

本当はライダーズカフェボビーが目的だったのですが、到着した時は店じまいの時刻。どこか開いているカフェをさがして辿り着いたのが旧車好きが集まるところでした。

店主さんはとても優しくて、ボロバイクで乗り込んできた私でも快く迎えてくれました。驚くべきは地理の把握力です。私の地元の事を熟知している様子で、西会津もわかる、別れの一本杉もわかる、私が勤めていた裏磐梯のホテルも知っていると、こっちの土地の事を話すとことごとく知悉しているようでした。

頼んだメニューはチーズケーキとコーヒー。おなかをいっぱいにする

カフェではなく、コーヒーを飲みながら会話を楽しむ社交の場という気がしました。なんにしろ軽トラと原付が基本スタイルの私では身分にそぐわない異空間という感想を持ちました。

帰りの道の駅しもごうにて休憩したらケミカルのセールスに会いました。寒くて暗い中、一人で営業していた女の子の真面目さを見ると、拒むのも不憫に思えて購入。ボディのサーフェイス処理剤のようです。

ツーリングのご機嫌が続くうちにブーツをメンテ。ハーレークラブ会津支部長から頂いたものなので大切に維持してます。

ついでに安全靴も処理。長年の酷使に応えてくれた恩に報いました。

最後に特別栽培米の宣伝動画のお知らせ。

そばの粉ひきで発生する残渣を肥料として有効利用して育てた有機栽培米を宣伝するために、土鍋で炊きあがったところを動画にしました。

購入ページはこちら→(https://bakusaku.thebase.in/items/53509796)

ぜひご注文ください。

今年の稲刈りは珍しく10月後半に終えることができました。ほっと一息つけるかと思いきや、新そばシーズンに突入しててんやわんやの毎日でいつの間にかブログの更新が途絶えて半月以上経ってしまいました。

稲刈りを終えた後に待ち構える微粒子との闘い。そば刈りを前にして、乾燥機の中に入って掃除をします。マスクだけでは足りず、タオルで鼻口を覆っての作業です。息苦しさに耐えながら内部のジャングルジムみたいな足場を伝ってごみを落としていきます。

そば刈りを終えると再び乾燥機清掃を繰り返します。それが終われば後は来年の稲刈りまで稼働させることはありません。乾燥機の設備は長い眠りに入ります。

フォークリフトのタイヤを自力で交換しました。いつもはメンテしてくれる業者任せでしたが、経費の節約と個人的な好奇心もあって自力でのタイヤ交換に挑戦しました。

純正ではダンロップ製でしたが、ネット通販で取り寄せできるのはブリヂストンのみでした。

しかしある日、佐川急便の受付のカウンターに置いてあったダンロップのタイヤカタログを見てみるとちゃんと載ってました。きっと一般人には手に入らないような形態で流通しているのだろうと思います。

リアタイヤのみの交換。ホイールは裏表分割式のチューブタイヤ。普通の工具では対応できない箇所があってもなんとかやり遂げました。

この次の日には久しぶりのツーリングに出かけました。午前中に自由に走れるのはとても久しくできていなかったことです。

下はこの日に撮ってきた車載動画です。場所は新潟県の長岡市周辺のマイナーな峠を走行したものです。

お世話になっているセーリングにて格安で売りに出されているドイツ製の原付二種。ザックスというメーカーのものでかなり珍しいもの。おもちゃとしては魅力的なのですが、消耗品の入手とニーグリップができないところが難点です。

11月上旬には道の駅で新そば祭り開催しました。

そばの提供形式は去年と同じで売り切れ次第終了。祝日の三日と平日の四日にわたる二日間の開催でした。

初日の三日は大変な入客数で四十分待ちの行列ができていたそうです。私はゆであがった蕎麦の水洗い作業に追われてわかりませんでした。

次の平日では入客数はいたって穏やか。それでも撤収にはいい時間である15時くらいには売り切れたので、残量を残す事もなくすっきりして終わることができました。

激務に追われて、暇を見つけてはツーリングにお出かけ。日照時間に見合わないプランを強行して結果、秘も沈んで気温も落ち込んだ時間帯にひたすら寒さに耐えながら家路を走ることもありました。

この日の走行の様子。

稲刈りが終わりました。今年はなんとか11月入りせずに終えることができました。

稲刈りの序盤と中盤では比較的晴天が続き順調に進行。

後半には雨に降られて長引きましたが例年に比べて早めの終了となりました。

稲刈りと同時進行で肥料振り。田植えと違って稲刈りでは比較的人手が余るので来年春の作業の短縮を目的に肥料撒きをある程度まで進めます。

今年も頑張ってくれました日野レンジャー。4tの積載能力はかなり有能でとても助かる存在です。

日照時間も短くなり気温は低く、夏のころにくらべて朝夜の冷え込みは大分進みました。越冬に向けた虫たちの動きが活発なのか、おなかを膨らませた雌カマキリが乾燥小屋の近くをウロウロしてました。写真を撮った後は施設に隣接した草むらに逃がしてあげました。

こちらの地元である会津坂下町から北北西に見える飯豊山はすっかり山頂が白くなりました。天気が良くて山の形がくっきり見えるときはすぐ山頂まで行けそうと思えるほど近く感じます。実際はあの尾根まで到達するのにどれだけの体力を消耗したことか。去年の夏に登った時の風景が思い出されます。

東に転じて会津磐梯山。山頂に紅葉の様子が見て取れます。今頃裏磐梯は紅葉で見ごろの事でしょう。

ゆっくり休みたいところですが間髪入れずそば刈りのシーズンとなりました。

新そばシーズン入りは始まっており、蕎麦打ちとしての宿命の繁忙期にこれから突入します。そしてそれが落ち着き次第、年末の年越しそばが控えてます。

コロナ禍で米の値段も蕎麦の値段も低迷とは言いますが、忙しさは変わることがありません。

多難の時代の今、ただただ自分の能力を生かして仕事ができる事だけでも感謝するべきなのでしょう。いち農家として蕎麦打ちとして、いつか開けるだろう希望ある未来に向けて自分の為すべきことに精を出す気持ちをこれからも強く持ち続けようと思います。

11月に入れば間もない時期に、道の駅あいづ湯川・会津坂下にてそば祭り開催します。そば処の大内宿と山都に挟まれたここ会津坂下でしか味わえない正真正銘の十割蕎麦の味をぜひ堪能ください。

現代のお米は年々需要が細って生産者には厳しい状況にあります。

米農家としては米の消費を促して米の価格を昔の様に復帰させたいと切に願っています。

しかし単純に「米を食べろ」「日本人は米を食べるべきだ」と促すのは自分には違和感を覚えて仕方ありませんでした。人に自分の商品を売り込むのに、「これを買え」と無理強いしてはかえって反発を促すことになりはしてないかと日々疑問に思っています。

洗脳・強制によって米の消費を促すのではなく、人の自由意志に働きかけて米への関心を促す事が正しいはずです。

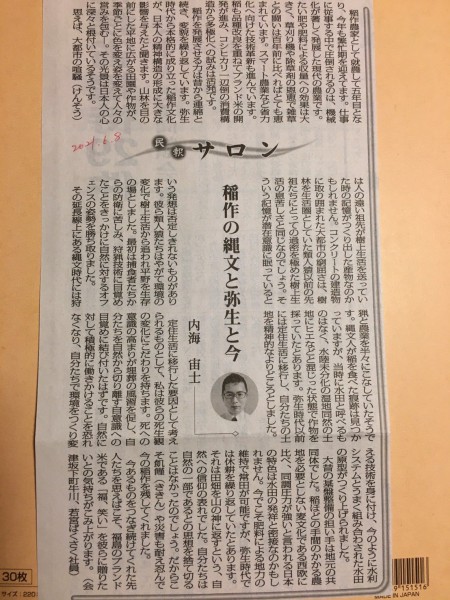

そうするにはまず、米の歴史を調べて発信すること。その思いで民報サロン第二回の随筆には縄文時代と弥生時代の稲作を調べることにしました。

そもそもは、スタジオジブリの「となりのトトロ」で主人公である草壁姉妹の父親がしている仕事が縄文時代の稲作の研究だと何かで知ってから気になっていたテーマではありました。

この本に直接書いてあることではありませんが、神道や仏教が日本に根付く以前の土着の新興によれば、稲作に限らず作物の生育を司る恵みの神様は冬の間山の上にいて、春になると里に降りてきて作物を育て、夏に実りを促し、秋に人々が収穫を終えるとぼちぼちまた山の上へと還っていくと信じられていたらしい。

よわよわしい程に小さい種子が自然の力で大きく育ち人間に恵みをもたらしてくれるそもそもの原理への疑問は昔の人たちにとってかなりの関心があったことでしょう。その説明として作り上げられた推論としては、彼らの発想力に愛おしさというか、尊敬の念を覚えます。

稲作農家として麦食文化の浸透に追いやられる今の米食文化の状況は切実です。だからこそ稲について歴史を掘り下げ、人々の関心を促すように発信することは大事なことであるはずです。

その試みである私の一手を第二回の民報サロンに込めました。この時も前回と同様、字数制限を逸脱して書き上げたものを担当者に丸投げして削ってもらったという体たらくでした。

この振り返りという機会に全文をここに掲示しますので、よろしければ読んでみてください。

稲作の縄文と弥生と今

稲作農家として就農して早5年目となりました。

今年も実に忙しい繁忙期を迎えてます。

いつもながら仕事に従事する中で圧倒されるのは、機械化が著しく発展した現代の農業です。

機械だけの話ではなく、今ある水田や水路の設備を作り上げた土木技術の途方もない労力の入れようには圧倒されます。

農業技術の進歩は現在進行形で著しく進んでます。

たい肥や肥料による収量への効果は大きく、草刈り機や除草剤の恩恵で雑草との闘いは100年前に比べればとても恵まれています。

最近の動向ではスマート農業といった情報技術の分野で作業を補助し、機械の自動化などで省力化へ向けた技術革新が進んでいます。

稲も品種改良を重ねて気候や病気に耐性を持たせ、同時においしさを追求したブランド米の開発が進み、コシヒカリ一辺倒の消費構造から多極化への試みは活発です。

これらのように稲作を発展させる力は昔から連綿と続き、変貌を繰り返してます。しかしながら営農人口や農地の担い手の減少に加え、米の消費の減少などの暗雲は深刻度を増しています。

日本の食事形態の西洋化の波に対抗して、米食を促すための努力は切実です。

こうした現状を見返して、私が気になったのは大昔の稲作の実態でした。

弥生時代から本格的に成り立った稲作の文化が、日本人の精神構造の形成に大きな影響を与えたと聞きます。

山林を目の前にした平地に広々と設けられた田園や作物が、季節ごとに色を変え姿を変えて人々の営みを包んでいた。

その光景は日本人の心に深々と根付いているそうです。

思えば、大都市の喧騒は人の遠い祖先が樹上生活を送っていた時の記憶が作り出した産物なのかもしれません。

コンクリートの建造物に取り囲まれた大都市の窮屈さは、樹林を生活圏としていた類人猿以前の先祖たちにとっての過密を極めた樹上生活の息苦しさと同じなのでしょう。

そういう記憶が遺伝子のように潜在意識の深いところに眠っているという発想は否定しきれないものがあります。

彼ら類人猿たちはやがて環境の変化で樹上生活から追われ平野を生存の場としました。

最初は捕食者たちからの防衛に苦しみ、狩猟技術に目覚めたことをきっかけに自然に対するオフェンスの姿勢を勝ち取りました。

その延長線上にある縄文時代には狩猟と農業を半々にこなしていたそうです。縄文人が稲を食べていた痕跡は見つかっていますが、当時に水田と呼べるものは無く、水陸未分化の湿地同然の土地にヒエなどと混じった状態で作物を採っていたとあります。

弥生時代以前には定住生活に移行し、自分たちの土地を精神的な拠り所としました。

定住生活に移行した要因として考えられるものとして、私は彼らの死生観の変化にこだわりを持ちます。

死への意識の高まりが埋葬の風習を促し、自分たちを自然から切り離す自意識への目覚めに結び付いたはずです。

自然と人間の二極化が起こり、自然に対して積極的に働きかけることを恐れなくなり、自分たちで環境を作り変える技術を身に着け、今のように水利システムとうまく組み合わされた水田の原型が作り上げられました。

今では基盤整備として国が水田の大規模な整備を行いますが、大昔の基盤整備の担い手は地元の共同体でした。

稲ほどの手間のかかる農地を必要としない麦文化である西欧に比べ、同調圧力が強いと言われる日本の特色は水田の発祥と密接なのかもしれません。

今でこそ肥料による地力の維持で常田が可能ですが、弥生時代では休耕を繰り返していたとあります。

それは田畑を山の神に返すという、自然への信仰の現れでした。

自分たちは自然の一部であるとの思想を捨て切ることはなかったのでしょう。

だからこそ飢饉や災害に苛まれながらも耐え忍んで今の稲作を残してくれました。

歴史に名を残すわけでもなく、今あるものを繋ぎ続けてくれた先人たちを思えばこそ、福島のブランド米である福笑いを彼らに贈りたいとの気持ちがこみ上がります。

今年の春に福島民報の坂下町駐在員さんが本部に転勤との事でお別れ会がありまして、その時に福島民報への随筆のお仕事を頂きました。

(左が私で右が民報職員さん)

私はしゃべるのが苦手でスピーチなど頼まれると恥をかくことしかなく、会話も突飛なことを急に持ち出したりとノーマルにこなすことができません。農業を生業としていても専門知識の話になると追随が難しくなります。しかし文章表現となると昔から学校などで評価が高く、一時期は趣味で小説を書いていたりしました。

そのことを話したのがきっかけで民報サロンのお仕事のお話をもらい、私は軽い気持ちで引き受けました。

特別に何かを意識することなく普段から心に浮かんだことなどを自由に簡単に書いていいというお話でした。そんなふうに言われるとかえって力んでしまい、提示された文字数は1200文字前後だったのが、結果書き上げたときの字数は3000字以上。そこからなんとか削って2200字ほどに縮小したのですが、あとは新たに坂下町に赴任した駐在員さんに丸投げして実際に新聞に掲載されたのが上の画像の通りです。

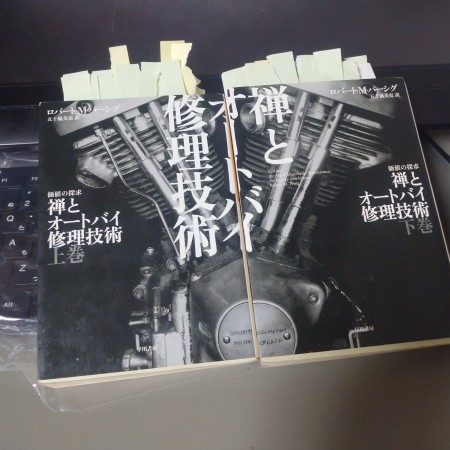

計6回にわたり書き上げるにあたり、最初に取り上げたのがこの本でした。

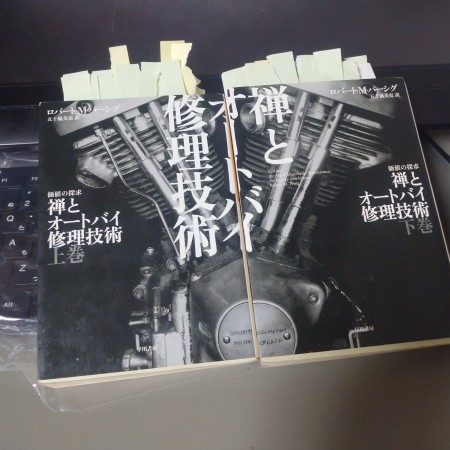

禅とオートバイ修理技術。多くのバイク愛好者が読むものと言えば大抵はマンガの「バリバリ伝説」や「あいつとララバイ」、「キリン」、「ケンタウロスの伝説」、最近だと「ケッチン」や「ばくおん!」などでしょう。小説を読むとなるとかなりの少数派になり、「汚れた英雄」は映画のほうだけを観た人ばかりで原作小説を読んだ人はかなり少ないようです。あとは「彼のオートバイ彼女の島」の愛好者がたまに集まるイベントがあるようです。

そしてこの本の場合、読むどころか読破する人というのも少ないそうです。バイク乗りというのはナルシストが多い。彼らはバイク賛美が好きで、本にもそれを求めます。この本は一部で賛美はすれども、内容の本筋は捉えどころがなく深くて難解です。レプリカブーム時代にこの本を手に取る走り屋は何人もいたそうですが、皆が途中で挫折したとはよく聞く話です。

この本に近い作品を挙げるなら、「アルジャーノンに花束を」と「星の王子様」を合体させたようなものと言えるのがやっとでしょう。思想を理解する助けとして挙げるなら1970年代に欧米で席巻した禅ブームの火付け役となった「禅と弓」があります。

「禅と弓」が広く読まれるようになったのがきっかけで「禅と何々」という似たようなタイトルの本が乱立したらしく、「禅とオートバイ修理技術」もその端くれになります。

科学技術が発達してある程度の段階となった20世紀初頭、世界はこのまま発達して幸福に包まれるとの希望いっぱいの夢があったのですが、それを裏切ったのが原爆や爆撃機や収容所のガス室など破壊と殺戮の為にテクノロジーを駆使した負の産物でした。そして世界では科学技術の発達に懐疑的な思想が広まり、テクノロジーを否定するに足る根拠を東洋思想の禅に見出しました。

スターウォーズでジェダイが超自然的な力で光線銃をものともせず敵を斬り捨てるのも禅ブームの流れです。

そんなふうに今ある文化の根底に深く根差した禅ブームの産物のひとつであるこの本を取り上げるというのは自分にとってちょっとした挑戦でした。しかも半分以上も理解できていないのに解説するという無理を押し通しました。

もっともっと勉強してこの本を完全に近いところまで理解できてから、改めて語ることを私は目指しています。

とりあえず、今回のブログの末には新聞掲載の際に削除されたところが多々あったことですので、削除されたところが残った状態のディレクターズカット版をここに掲載しておきます。

価値の探究 禅とオートバイ修理技術。

私はバイクを趣味としておりますが、そのきっかけは友人の中型バイクの後ろに乗せてもらった事でした。

自分でも運転免許を取得し、ボロボロの中古車を買い取ってそれを自分で直しながら乗り続けました。

私はもともと読書が好きな質でもあったので、バイクをテーマとした小説を読む事は自然な流れとなりました。

通好みとされているバイク小説としては「彼のオートバイ、彼女の島」を代表とする片岡義男と、大藪晴彦の「汚れた英雄」あたり。

そんな類のジャンルを漁っていたときにアマゾンのおススメに出てきたのが「禅とオートバイ修理技術」でした。

文庫本のジャケットは一面にハーレーのショベルヘッドが埋め尽くし、空冷フィンやハウジングの武骨で生々しい鉄の質感を見せつけます。

目に訴える渋さと相まって極めつけなのが、まったくと言っていいほどに色気の無い題名です。

禅とオートバイ修理技術。題名からしてバイクいじりの指南書か何かを連想することでしょう。それにしても禅という文句が一癖ありそうに思えます。

その由来は、この本が出版された1970年代当時アメリカで巻き起こっていた禅ブームにあることでしょう。

20世紀初頭から急激に発達した科学技術の進歩で生活は格段に良くなり、未来に対する憂いを全く持つことなく人々は文明がさらなる幸福を運んでくれることを期待してました。

それを裏切ったのが毒ガス、爆撃機、全体主義、核爆弾などの負の産物です。

そんな悪夢を経て科学技術に対する懐疑的な思想が広まり、そこに既存道徳に反発する若者たちのエネルギーを相乗して生まれたのがビートニクやヒッピーなどのカウンターカルチャー、文明を否定し破壊するムーブメントでした。

その中で東洋思想を取り上げることが持てはやされるようになり、そんな時勢の中で広く読まれたのが、オイゲン・ヘリゲルの「弓と禅」。

その禅ブームにあやかって、この本の底流に関わる東洋思想を表しての「禅」なのでしょう。

この本は哲学書と小説のふたつの側面を併せ持った構成となってます。

哲学のほうでは価値の体系を探る主人公の独白が連ねられ、ストーリーの方では主人公である父とその子のバイク旅が綴られます。

脳への電気ショック療法を受けた父親が子供とのタンデムツーリングを通して、失われた人格を取り戻すという内容です。

父親は生まれながらにして知能指数に優れ、飛び級で大学に進み、哲学の分野で自らが追い求めるテーマを突き止めたときに精神的な消耗が祟って廃人となり、警察に保護され裁判所命令によって件の療法により別の人格に生まれ変わりました。

父親は以前の人格が残した手記などに目を通し、その人格が到達した真理を掘り返す探究を進めます。

もうひとつ。一緒に旅をする子供は普段から学校や親戚に迷惑をかける問題行動で両親を悩ましており、父親にとってはそんなわが子に寄り添う目的もあっての二人旅だったことでしょう。

子供は精神面に不安定さを負っており、何らかのストレスを蓄積すると原因不明の腹痛となって表面化します。

発狂した父親を目の当たりにしたときの子供の心境を思えば理解できます。

父親は旅を進め、以前の人格の旧友を訪ねたり哲学的な考査を進めるうちに発狂の原因となった真理に迫ります。

同時に悪夢が頻発するなどして自身に異常をきたすようになりました。

父親はこれ以上進めばわが子に危害を及ぼす事を恐れ、西海岸に到達したあたりでわが子と別れ、以後は家族とも縁を切って生きていくことを心に決めます。

物語の初頭、ゲーテの詩からの引用でそんな父親の恐れが表されてます。

その詩とは、わが子を抱える父親が馬を走らせるというものでした。青白い顔をした息子は幽霊が見えると父親に訴え、最終的に死んでしまうというとても意味深な引用です。

それでも、クライマックスを経て最終的には幸福な父子がノーヘルで海岸線を南に向けて疾走するシーンで幕を閉じます。

この作品のもう一つの側面である、哲学的な考査に関してですが、「禅とオートバイ修理技術」の題名からとしてはテクノロジーと人との関わり方を論じる一方、本当の中心的なテーマは題名の副題にある「価値の探究」となります。

物事には理性的な洞察とそれに対して感性的な洞察のふたつがあり、前者を死の性質、後者を人間的な性質とも表現します。

時代は今や理性が先行したテクノロジー重視の科学帝国として成り立ち、自然から発生した人としての尊厳が追いやられている状態であると説きます。

私の拙い理解力で、この本が訴えるところの総合を申し上げるなら、それは原点回帰に行き着くというものでした。

作中、抽象芸術家を交えた会話の中で、回転肉焼き機の組み立てと彫刻は同じであると説くシーンがあります。

転じて化学と哲学も、もともとは同じであり、さらには料理も芸術も幅広い学術的な分野はもともとひとつででした。

ましてや、神話も物語もそして哲学も同じ。

物事の実体の認識に関わる主観と客観という行為もひとつであり、この二つに先行して意識が及ばない段階に価値の概念があるのだとか。

この本が言わんとするところを正しく理解するには多くの予備知識を要することでしょう。

私はどこかでヒントを見つけてはまたこの本に戻って探究を繰り返します。

いつ終えるのか、それは予想もできません。

ただ、何度でも読み返す価値がある本に巡り合えた。そんな喜びをわたしはかみしめております。

農協の倉庫に玄米を詰めたフレコンを運ぶ様子を車載動画に録ってみました。

今年もやってきました。稲刈りの季節です。長引いた雨で田んぼのぬかるみを心配しましたがしっかり乾いてコンバインも快適に取り回しができます。

私は籾摺り班なので普段は乾燥機に付きっ切りで作業してます。

久しぶりに取り出したお米の銘柄のハンコは目詰まりが深刻になっていたので洗浄しました。使ったのは農機用のキャブレタークリーナー。なかなかきれいに落ちました。

乾燥室に侵入者発見。カマキリです。

中型トラックで農協の倉庫にお米を搬送します。

この時は倉庫の従業員さんに誘われてお茶飲みに混ざりました。

持っていけと渡されたおやつは坂下町の老舗お菓子である太郎庵。

たまに稲刈り班に欠員ができると私は稲刈りの方に回ります。この日の刈り取りは里山のつぶ。

快晴での稲刈りは気持ちがいいものです。いつも乾燥機の騒音の中で仕事をするよりも開放的な気持ちになります。

磐梯山をバックに籾の山を撮ってみました。

籾摺り機のゴムローラー交換。

左が使用済みで右が新品です。

一般の農家では数年間隔で交換する代物を、ばくさくでは年に二回ほど取り替えて使用します。

年々、作付けの規模が増えて大変です。だからこそ機械の恩恵はとてもありがたいという気持ちを噛みしめます。

つい先日の稲刈りの様子を動画に採りました。里山のつぶからひとめぼれに移行できたタイミングです。

仕事終わりに柳津まで温泉を目的にバイクで走ってきました。

復活させたSRX400ですが走る度に問題発生し、いろいろと手が掛かりました。なんとか不具合の対処が落ち着いたので、この日は足を延ばして只見町まで走ってきました。

ずっと気になっていた八十里越峠にあるお蕎麦屋さん。八十里庵と言います。

頼んだのはざるそばセットと、そばはっとう。

お食事も美味しいですが、もっとすごいのは食事の席から見える庭園です。広いのにとてもよく手入れされたお庭には池が三つあり、鯉がたくさん泳いでいました。

八十里越峠はトンネル工事が進んでおり、4年後には新潟県の三条市と繋がる予定です。

食事のあとは少し遊ぶつもりで田子倉ダムの六十里越峠へ。県境となるトンネル手前で折り返して帰りました。

本当だったら、新潟県に抜けて長岡市のバイク用品店で買い物したかったのですが、コロナを警戒して県外への移動を自粛するにあたり仕方ありませんでした。