今年も1月7日に柳津で開催される七日堂はだか詣りに続き、1月14日に坂下町にて開催される初市俵引きに参加しました。

七日堂はだか詣りの写真は自分で撮る余裕も撮ってもらう人もないのでここに載せるものは持ち合わせておりません。

七日堂はだか詣りは夜中にふんどし姿で外を走って円蔵寺に入り、堂内に垂れ下がる麻縄をよじ登って梁に上がる行事です。

私はダイエットを怠っていたので今回は諦めました。梁までは参加者が全員登れるわけでは無く、その一部だけが登り切ります。それでも縄に触るだけでもご利益があると言われているので、登る人が登りやすいように私は縄を掴んで安定させるように努めました。

去年は参加者を県内に限定しての開催で参加人数はどこか迫力に欠けるところがありました。今年は参加者の制限を撤廃したので遠方各地から続々と猛者たちが再結集しました。その規模は地元参加の人数を圧倒的に凌ぎます。

続いてその一週間後には地元の坂下町にて俵引きが催されます。

光栄なことに、今年の俵引きで軍配を持って俵に上がる役割は私が担当しました。一緒に写っているのは町長です。

出発前の集合写真。一緒に写っているのは福島市の観光物産協会の人と某議員さんと美里町の町会議員さんです。

俵引きを終えた後の集合写真。みんな寒い中頑張ってくれました。積雪が無いのが迫力に欠けますが、今年も無事終える事が出来てよかったです。

この数日後に寒波が再来。一気に雪景色となりました。なので今年の俵引きはいいタイミングで厳しくない気温に恵まれたと思います。

軍配を任されるのは一度きりが原則。来年から私はまた引き子として参加することになります。ゆくゆくは司会役である黄色いふんどしのポジションを任されるそうです。そっちこそが長時間寒さに晒される過酷な役職なので、考えるだけで憂鬱になります。その時までに体を筋肉粒々にして寒さに耐えられるよう体を仕上げておく必要があります。

もう12月の事ですが、農協の合同整備会にてコンバインの分解清掃を行いました。

農機具センターの職員とクボタからの整備士のサポートを受けながら複数の農家さんが自分のコンバインを整備します。

コンバインはあらかじめ専門のスタッフによって刈り取りの部位と脱穀の部位で分離され、その状態から農家自身が自分の工具を持ち寄ったり会場の工具を借りたりして整備作業を進めます。

刈り取りの部位は泥や籾などのゴミが詰まっているので、分解したらドライバーなど細いものでゴミを描き出します。その後組み立てるのですが、終わらなかったところは後日スタッフが組み立ててくれます。

しかしあまりにも進捗が沈滞すると所有者が呼び出されて自分でやらなければならなくなります。ある程度の緊張感を持たないと勤まらない内容です。

続いては会社の施設にてスタブルカルチの爪交換。時期としては一月でちょうど寒波が酷いタイミングでした。極寒の中で部品の取り外しと取付をしているとそれだけで体は温まり、朝から厚着してきた冬着を脱ぎ捨てて薄着で作業することになりました。

交換前の爪との比較写真。どんなに頑丈な鉄製の爪でも使い込めば削れてしまいます。わかってはいても機械の力と土による浸食は恐ろしい物です。

冬アスパラの収穫は二月になった現在は始まっています。写真は一月半ばに撮ったものです。

立派とまではいきませんがぼちぼち育っています。アスパラは現在、道の駅あいづ湯川・会津坂下にて販売しております。

冬に入り始めのタイミングで冬アスパラの植え付けが完了しました。

大型のポットに植えたアスパラを電熱線を敷いた木枠の中に並べてその上に籾殻を敷き詰めます。

籾殻を被せるま前に液肥を散布。去年は籾殻を被せた後に液肥をかけても浸透しなかったようで収穫は芳しくありませんでした。

ポットの苗に液肥が届いていなかったものと推測して、今回は籾殻を被せる前に直接ポットに液肥をかけることとしました。

アスパラ収穫予定は来年一月の中旬予定。その時にどんな感じに育っているか楽しみです。

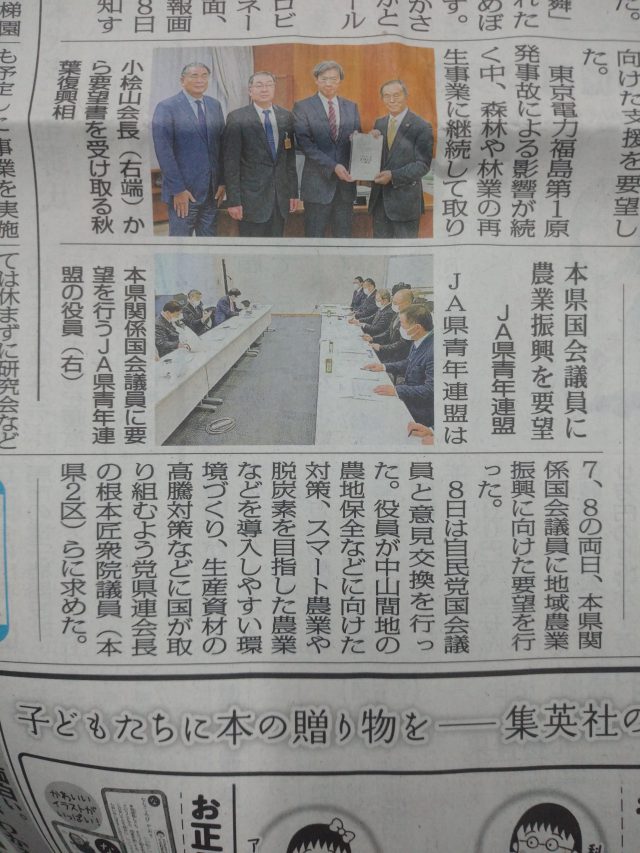

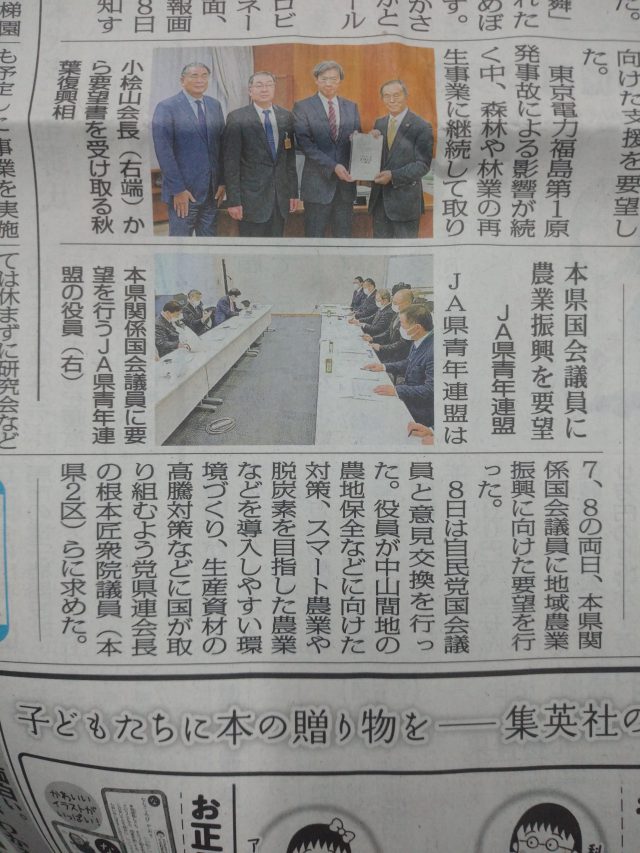

農青連の活動で東京に行ってきました。

一泊二日の活動内容で、初日は農協ビルで研修、二日目は農業関係のベンチャー企業にて講演を聞いてその後は議員会館にて衆議院議員と懇談しました。

地元から出発するときはバイク用の防寒着で厚着していたのが、関東に着くころにはかえって暑いくらい。東京ではまだまだスーツ姿で出歩けるみたいです。

行事をすべて終えて帰りの新幹線に乗る前にすこしだけ寄り道。

リーガルコーポレーションのファクトリーショップですが結局目的のものは見つからずほとんど冷やかしに終わりました。

本当は大塚製靴に行きたかったのですが、東京駅から離れていて、帰りの電車の時間を考えると断念せざるを得ませんでした。

福島県の郡山駅から会津若松駅までの間を車で帰るなら東京での自由度は大きくなるのですが。

夕日と富士山が重なるタイミングでワンショット。来年は久しぶりに登りたいです。

若松駅に帰ってきて出迎えてくれるのは我らが赤べこ。

ロマネスコ収穫のお手伝いのお話があったので行ってきました。

このマンデルブロ係数の幾何学美術は見ていて癖になります。

こうして地元の肌寒い気候に身をさらして農作業していると、つい先日までスーツ姿で東京を歩いていたのが夢の中の出来事に思えます。

遠くの風景を遮るものが無い、自然の山の姿を見ると安心します。わたしは東京は合いません。

ロマネスコで本当に栄養があるのは葉っぱと茎の方らしいです。ためしに葉の付け根を食べてみるとみずみずしくて甘かったです。

収穫の報酬はロマネスコのおすそわけ。大量に収穫して会社に持ち帰ってみんなで山分けしました。

ついでに赤大根もいただきました。

この後日に大雪が降って畑も田んぼも雪に深く覆われてしまいました。この前日が最後の農作業となりました。

今年も残すところあと数日。これから年越しの蕎麦打ちという一家をあげての大イベントを控えるのみになりました。

それを終えれば七日堂裸参りもあるし、初市大俵引きがあります。落ち着けるのは一月中旬以降となるでしょう。

毎年ながら、年末年始は突っ走る過ごし方が私に与えられた宿命のように感じます。

年末年始をゆっくり過ごしたらそれは自分にとって実は良くないことなのかもしれません。

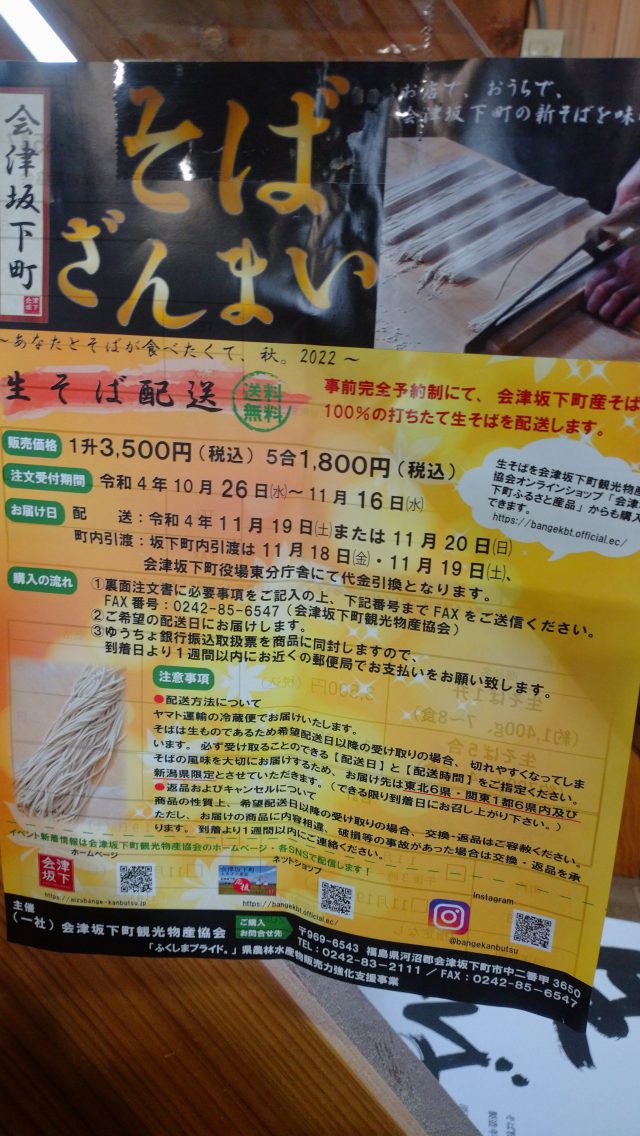

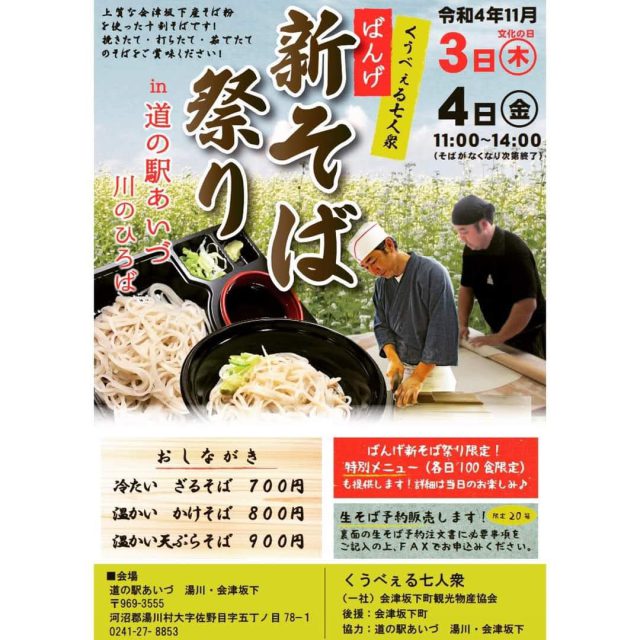

そば刈り終了。等級検査は一等取得。

今年の新そばシーズンはコロナ感染の影響を跳ね返しての大忙しです。このブログを書いている時点では少し落ち着きましたが、私はつい先日まで過労による肩こりと頭痛に悩まされて整形外科と整体での処方を経てなんとか復活しました。

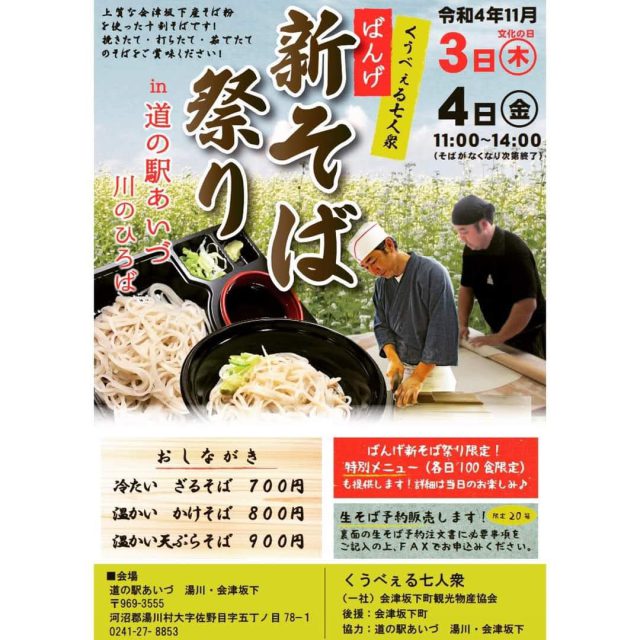

11月に入るなり道の駅にて新そばイベントを開催しました。当日は天候に恵まれて期待以上の来客を迎え、開催両日ともにお昼過ぎには品切れの結果となりました。

開催前日、道の駅レストラン「くうべぇる」に生蕎麦を提供している蕎麦打ち名人たちが加藤そば道場に集まって一斉蕎麦打ち。みんなでわいわい作業するのもノルマも年越しそば打ちの予行演習みたいな雰囲気でした。

開催当日の現場の様子。道の駅施設の裏手にお蕎麦提供のキャンプを設置。多目的施設をイートインとして利用。当日の雨予報を警戒しましたが実際は曇りになっただけで済んだのは幸運でした。

スタッフの賄いは当然お蕎麦。西会津から仕入れたネギは辛さがひときわ強く、水にさわして辛味を抑える必要がありました。

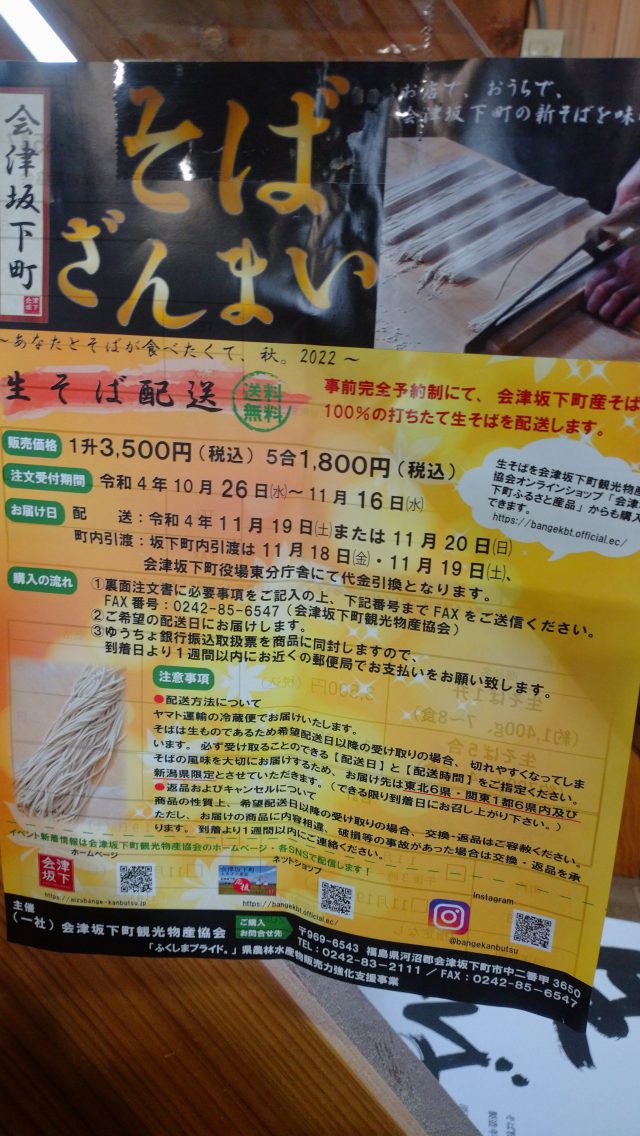

続いて配送生そばの一斉蕎麦打ち。今度は藤川農産の蕎麦打ち小屋にてみんなで一斉蕎麦打ち。

この日のノルマもハードなものでした。打っても打っても終わらない先の見えない感じが年越しそば打ちと同じ心境を与えてくれます。

稲刈りも終え、そば刈りも終えて、あと今年の作業で残すところは後片付けの他に冬アスパラの準備となりました。

籾摺り担当である私の作業は乾燥機、放冷タンク、籾摺り機、グレーダー、色選機、計量器の分解清掃を延々とこなします。あとは田植え時期に育苗で使ったビニールハウスの冬支度。トラクターなどの機械の整理などといった作業が待ち受けます。

天気雨の日に見かけた虹を写真に収めました。

長年使い込んだトラクターとのお別れ。クボタ リバースを新潟県の業者さんに引き取ってもらいました。

パワステの切れた硬いハンドルと格闘しての真夏の除草剤散布はいい思い出です。

いつも黒煙吐きながら、エンジンのガスケットからは油を滲ませながら長年の酷使に耐えてくれました。

無くなったら無くなったでどこか寂しい気がしないでもありません。

今年の稲刈りはなんとか11月に持ち越すことなくその手前で終えることができました。長かったようで短い気もする繁忙期を終えてこうして写真を眺めて振り返ると収穫期を無事終えることができた達成感を噛みしめる思いもひとしおとなります。

最初の写真は小学校の稲刈り体験の様子です。鎌を使って稲を刈るわけですが、子供に刃物を持たせることでの怪我の危険性を意識せずにはいられませんでした。

子供たちは鎌の扱いに不慣れではあってもすぐに慣れてしまうところが賢いと言うかたくましいと言うか、子供独特の順応性を見せてくれたのは頼もしいものです。

竿に干した稲は後程脱穀して籾摺り・精米の工程を経て子供たちに提供する予定です。

次の写真は農協の倉庫に米4トンを運ぶ様子です。この運送作業を何度繰り返したことか。米の容器を倒すとか道路に散乱させるなど何かしらの事件を一度は引き起こしていたものですが、今年は何事もなく無事に運送業務を終えることができました。長年の付き合いになる日野レンジャーに感謝。

農協の倉庫にお米を運送するルートはずっと同じ経路で、それを何度も繰り返します。同じ事を繰り返すとどうしても緊張が和らいで油断して失敗するものですが、今年は何事もなく終えられてよかったです。

若宮コミュニティーセンターのイベントにて生蕎麦の売り出し。イベントの内容は地元のバンドの人たちによる演奏や踊りなどがありました。

小学生が描いた絵や社会人が描いた油絵による静物画、民芸品、俳句、盆栽、染め物などが展示。外では出店が並び、お祭りムードで雰囲気は盛り上がります。小学生が運営するお店もあり、売れ残りそうな品物をわざわざ売り歩いてさばくしたたかさには関心しました。

稲刈りが終わりに近づきつつあるタイミングでそば刈りも同時進行。複数ある稲の籾タンクのうち一部を残して掃除し、玄そばの受け入れ準備に追われます。

タンクの中の微粒子はマスクをしていても呼吸器に届きます。掃除の際はマスクを二重にして顔を覆い、苦しい呼吸に我慢しながら動き回るのでなかなか辛い作業です。

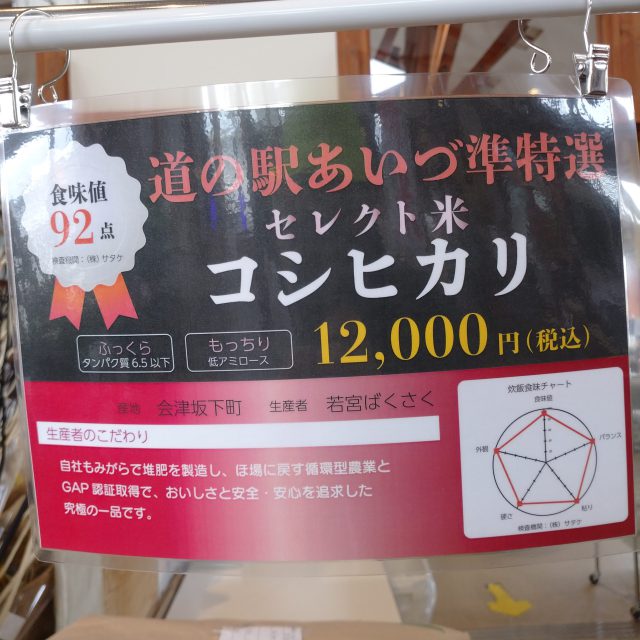

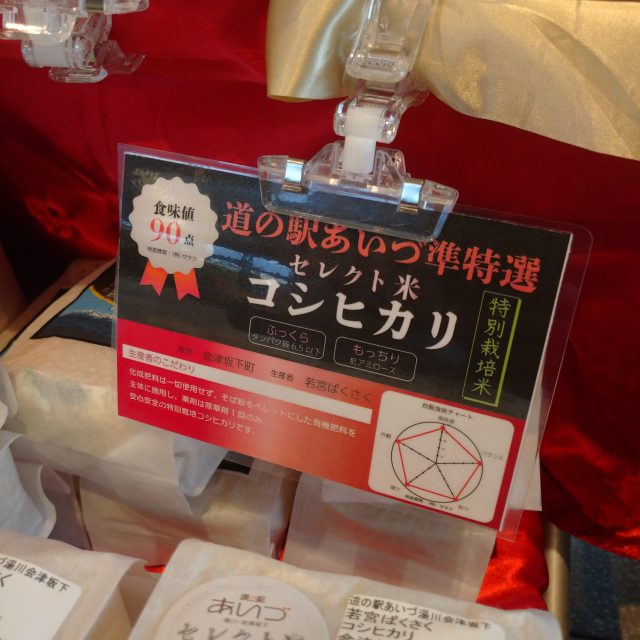

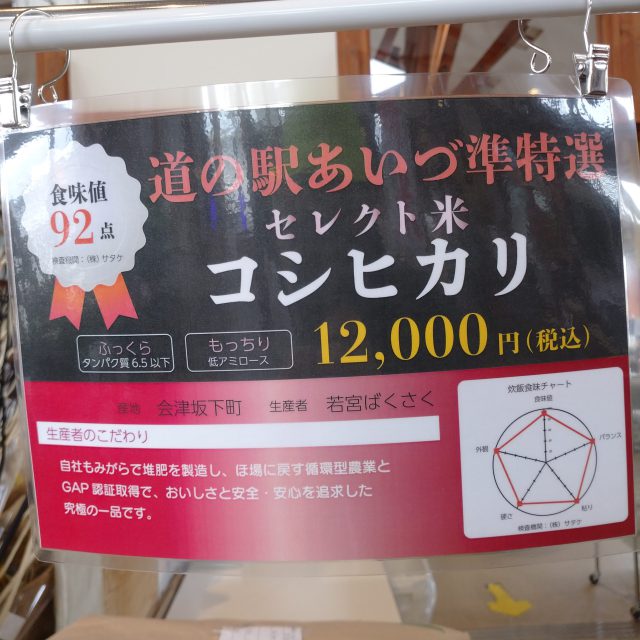

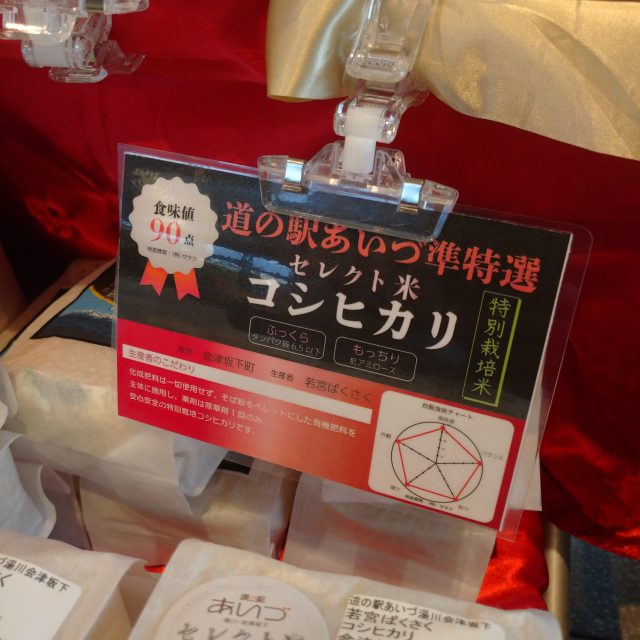

若宮ばくさくが商品を出品している道の駅あいづ湯川・会津坂下にて今年から新方針がありました。

当道の駅にて販売する米はすべて食味検査をしたうえで検査結果を公表するということでした。

若宮ばくさくのコシヒカリを検査してもらったところ、慣行栽培のコシヒカリで食味値92点、特別栽培コシヒカリで90点を取得しました。

この高得点を取得できた快挙には個人的にもうれしさが込みあがります。また来年もおいしいお米が作れることを目指して頑張ろうとの気持ちが沸き起こりました。

道の駅には慣行栽培コシヒカリを玄米30kg、特別栽培米コシヒカリを精米1kg詰めで販売しております。

オンラインショップでも販売しておりますので、ご注文お待ちしております。

この度は幸運にも、福島県農業賞の受賞となりまして、数多くの方たちから祝辞のお声を頂きました。皆様からの御支持あっての成果であると思い、深い感謝の気持ちでいっぱいです。

事務所にはお世話になってる事業所から頂いた胡蝶蘭が所狭しと並んでます。稲刈りの繁忙期を終えたタイミングで祝賀会を予定してまして、その日に展示するまではずっとこのままになります。

出品先ではお店の許可を頂いて農業賞受賞のポップを表示しました。商品は道の駅あいづ湯川・会津坂下および若松市にある直売所のまんまーじゃにて販売しております。

稲刈りまっさかり。夜は寒く、日中は夏場のような暑さの中で仕事をしています。品種は五百万石、里山のつぶ、チヨニシキから現在はコシヒカリを栽培中。

籾摺り作業と紙袋詰め作業。

機械任せが進んだ現代でも袋を縛るところは人間の手作業になります。そこのところで人間の限界ができてしまうので、結局は機械の仕事は人間の限界に合わせて稼働を落ち着かせることになります。縛る作業も機械任せにできればいいのですが、そこまでするかと問われればよっぽどのことがない以上は導入見合わせとなることでしょう。

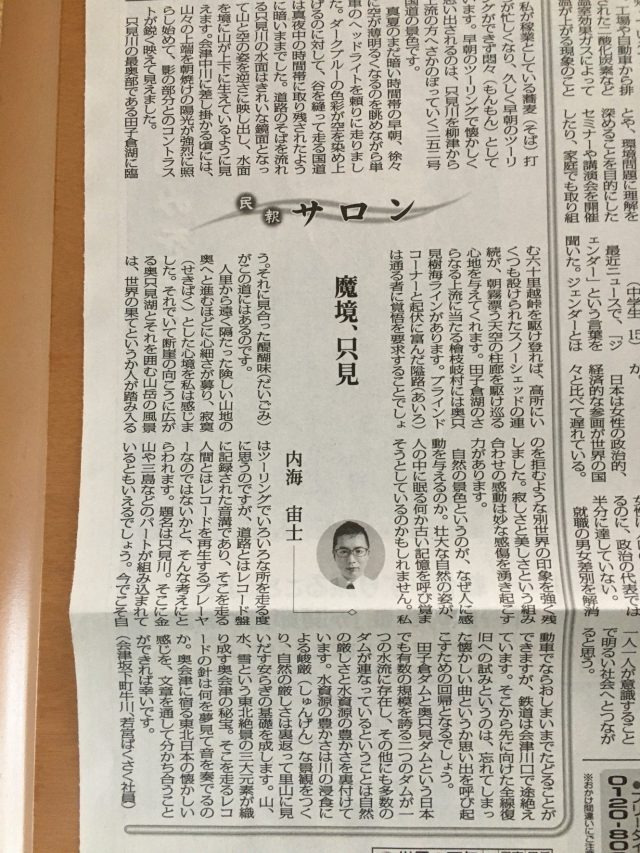

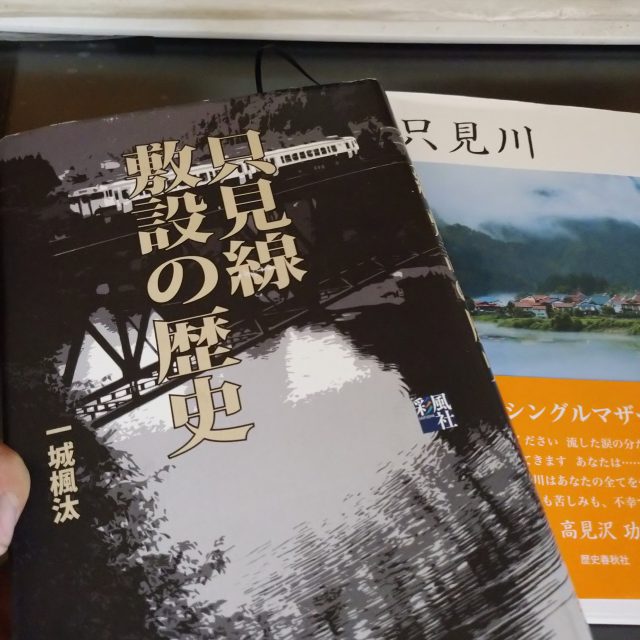

去年の春夏にかけて福島民報から頂いた随筆のお仕事の振り返りはこれで最後となります。もうまるまる一年たちました。随筆を書く前にテーマの資料となる本を読んでから執筆するという自分なりの取り決め通り、この時もテーマである只見線にうってつけと思われる本を二冊読みました。しかしいざ書いてみるとテーマは只見線ではなく只見川へとすり替えてしまい、読んだ本の内容も随筆の内容の一割も反映できてないような有様となりました。

この時の文章は自分の趣味であるバイクで走った只見川への思い入れが先行してしまった感じです。執筆を終えてみて自己満足に走ってしまったと自己嫌悪しましたが、民報サロンの担当者からは有り難くもお褒めの声を頂きました。

只見と言えば路線復旧が完了となった只見線の小出~只見駅間の運行の再開です。今月より只見線の電車は11年ぶりに全線を通常運行しております。小さくはない出血と見通しの開けない採算という悲観的な現実が待ち構える中で押し通したこの復旧が、全国的に進むローカル線の廃線ラッシュという世情を覆す力があるのかどうか。私はそれを固唾をのんで見守るのが関の山です。何か力になれるかとの思いを込めてのこの随筆ではありましたが、貢献できたかは知る由はありません。取り合えず、民報サロンの担当者に編集される以前の文章を全文そのままのものをここに掲載します。

あと、只見川沿いの国道をバイクに乗って上流に遡った映像記録をYouTubeに掲載しました。

魔境、只見

私が稼業としている蕎麦打ちが忙しくなって、久しく早朝のツーリングができなくて悶々としております。

早朝のツーリングで懐かしく思い出されるのは、只見川を柳津から上流の方へ遡っていく国道252号線の景色です。

真夏のまだ暗い時間帯の早朝、徐々に空が薄明るくなるのを眺めながら単車のヘッドライトを頼りに暗がりを走りました。

ダークブルーの色彩が空を染め上げるのに対して、谷を塗って走る国道252号線は真夜中の時間帯に取り残されたように暗いままでした。

単車でひた走る道路のすぐそばを流れる只見川の水面は綺麗な鏡面となって山と空の姿を逆さに映し出し、水面を境に山が上下に生えているように見えます。

会津中川に差し掛かる頃には、見上げる山々の上端を朝焼けの陽光が強烈に照らし始めて、影の部分とのコントラストが鋭く映えて見えました。

清々しい山水の景色の中で幾度も通り抜けることになるスノーシェッドは、庭園に設けられた回廊のように外部の風景と道路とのふたつの領域にささやかな隔たりを添えます。

只見川の最奥部である田子倉湖に臨む六十里越峠を駆け登れば、高所にいくつも設けられたスノーシェッドの連続が、朝霧漂う天空の柱廊を駆け巡る心地を与えてくれます。

田子倉湖の更なる上流に当たる桧枝岐村には奥只見樹海ラインがあります。

ブラインドコーナーと起伏に富んだ大ボリュームの隘路は通る者に覚悟を要することでしょう。

それに見合った醍醐味がこの道にはあるのです。

人里から遠く隔たった険しい山地の奥へと進むほどに心細さが募り、寂寞とした心境を私は感じました。

それでいて断崖の向こうに広がる奥只見湖とそれを囲む山岳の風景は、世界の果てというか人が踏み入るのを拒むような別世界の印象を私の中に強く残しました。

寂しさと美しさという組み合わせの感動は妙な感傷を湧き起こす力があります。

まるで泣ける映画のラストシーンのように、ひっそりとした静かな優しさに心が暖められる思いです。

自然の景色というのが、何故人に感動を与えるのか。壮大な自然の姿が、人の中に眠る何か古い記憶を呼び覚まそうとしているのかもしれません。

私はツーリングでいろいろな所を走る度に思うのですが、道路とはレコード盤に記録された音溝であり、そこを走る人間とはレコードを再生するプレーヤーなのではないかと、そんな考えに囚われます。

題名は只見川。そこに金山や三島などのパートが組み込まれているともいえるでしょう。

今でこそ自動車でならお終いまで辿ることができますが、鉄道では会津川口で途絶えています。

そこから先に向けた前線復旧への試みというのは、忘れてしまった懐かしい曲というか思い出を呼び起こすための回帰となるでしょう。

只見線は50年以上前の廃線勧告に関わらず長きにわたって稼働できました。

それは都市部に経済と人口が集中し、地方が切り捨てられようとする構造への反抗と意地があっただろうと私は見ています。

東に原発あれば、西に水発あり。

田子倉ダムと奥只見ダムという日本でも有数の規模を誇る二つのダムがひとつの水流に存在し、その他にも多数のダムが連なっているということは自然の厳しさと水資源の豊かさを裏付けています。

水資源の豊かさは川の浸食による峻厳な景観をつくり、自然の厳しさは裏返って里山に見出す安らぎの基礎を成します。

山、水、雪という東北絶景の三大元素が織りなす奥会津の秘宝。

そこを走るレコードの針は何を夢見て音を奏でるのか。

奥会津に宿る魅力が呼び起こす東北日本の切ない懐かしさを、この拙文にて分かち合えることができれば幸いです。

月山を登山してきた様子を動画にしてみました。

バイク動画用に使っているいつものゴープロを携帯して、山を登りながら景色を写して収録。この日は気持ちのいい晴天でいい風景を録れたと思います。

去年はコロナの影響で県外への移動自粛が続き、仕事の忙しさもあって断念。この時は二年ぶりの月山神社お参りを果たせました。

大山神社の本殿詣りに行ってきました。

毎年6月中は大山祭りで大山神社は賑わいます。この日は平日でしたが、それでも参拝者は多く、駐車場にもたくさんの車が停まっていました。これが休日なら、さらに参拝者は多く、参道でを歩いていても人とすれ違うのが途切れることがありません。

写真は本殿詣りを済ませてから帰りの道となります。

奥の院の手前にある山小屋は平日は締まっているみたいでした。ここでトイレと食事を期待していたのですが、残念です。

田植えの忙しさを終えてからこの自然に囲まれた参道を歩くとしみじみとしたものを感じます。人工物が一切排除され、森林の中でしか聞こえない独特のノイズに囲まれて、鳥の声や自分の足音しか聞こえない環境というのはそれだけで瞑想している気持ちにさせられます。

参道には至る所にお手製の休憩用の腰掛が用意されてます。今年も不思議なかたちのオブジェみたいなのがちらほら見かけることができました。

いつも締まっているお土産屋さんがこの6月の間は開いてます。本当ならここだけでなく、ここら一帯に連なる民宿には参拝客でごった返して大賑わいだったというのが昔の風景なのだそうです。交通機関が発達しすぎた今ではわざわざ泊まり掛けで参拝にくる人は皆無。大山祭の賑わいに囲まれていても、なにか時代に取り残された寂しさを感じてしまいます。私にとってはそこが好きな所でもありますが。

帰りがけに食堂で遅い昼食を摂りました。山菜蕎麦とところてんです。

最後にお馴染みの唐辛子屋さん。香りが豊かで個人的な好みの一品です。近所の人にも分けてあげるつもりで買い込みました。

この日のオチは猫です。自分の車までたどり着くと野良猫が車の下で休んでました。

物怖じせず、肝の据わった様子でのろのろと出ていきました。人間慣れした年寄り猫なのでしょう。けだるげに振り返ったところを撮らせてもらいました。

今年の田植えも6月に入ってから終わりました。これが終わらないのと終わった後では緊張感が違います。何か肩の力が抜けた気がします。それでも忙しさは終わりません。田植えの後は後片付けと除草剤撒きと草刈りとやらなければならないものが続きます。

とりあえずは、田植え期間に撮りためたものを連ねます。

代掻き中に寄ってくるサギの様子です。5月後半ともなれば代掻きをしているのはうちらだけになり、サギの集中的な来訪を受ける事となります。

動画でも録ってみました。

直播の実証実験。地元の農業普及所と直播機材のメーカーによる支援を受けて天のつぶを作付け。

直播開始から約二週間後には少しづつ芽が出てきた感じです。

代掻き同時直播は稲が列になっていてわかりやすいですが、ドローン直播の方は不規則に生えていてよくわかりません。

小学校の田植え体験指導。会社としての仕事ではなく、部落の活動としての仕事で、小学生たちに昔ながらの手植えを体験してもらいました。

泥の中を素足で入る感触が刺激的だったようで、子供たちはプール開きみたいにはしゃいでました。

いつもながらの慌ただしい業務を延々とこなして5月はあっという間に終わってしまいました。

肉体的にも精神的にも激しい消耗を乗り終えて、田植えを終えたときに感じる達成感はひとしおに感じます。

田んぼの耕運の時期が来ました。ニプロのロータリーは前年の爪交換をしてなかったので純正品を取り寄せて爪の交換作業を行います。

この日は雨で屋内作業にはちょうどいい天候の運びとなりました。

爪交換の固定が甘かったらしく、田んぼ1haほど耕してから爪を確認してみると緩みが発生してました。再び入念な締め付けを行ってから再出発。

耕うんを終えた田んぼに水を満たします。だんだんと代掻き作業が始まります。

今年最後の種蒔き。稲作では一年のうちの短期間のみ稼働して、あとは来年まで使わないという機械が多くありますが、この種蒔き機もこれで今年はお役御免となりました。

動画はこの種蒔き機が稼働している様子を動画に録ったものです。育苗箱に培度と稲の種を敷き詰めています。

種蒔きラインの最後に使っているクレーンは既製品ではない手作りの器具です。

今年の役目を終えた種蒔き機を掃除しています。

稲作農家にとってのお田植三種の神機として挙げるなら、この「種蒔き機」と「トラクター」と「田植え機」が当てはまると言い得るでしょう。

機械化が進んだことによる恩恵の大きさにはいつも圧倒されます。

世間はゴールデンウィークで大賑わい。道の駅の集客も激しく、商品の売れ行きが好調でその補充作業に追われる毎日でした。

生蕎麦のパックもそうですが、写真のフライドソバコも特別栽培米の1kgパックも今までにない販売数を達成して驚きました。

しばらく季節のわりに寒い日が続きましたが、暖かい日が増えてきました。

そば畑では黄色と白色の菜の花が咲き誇っています。

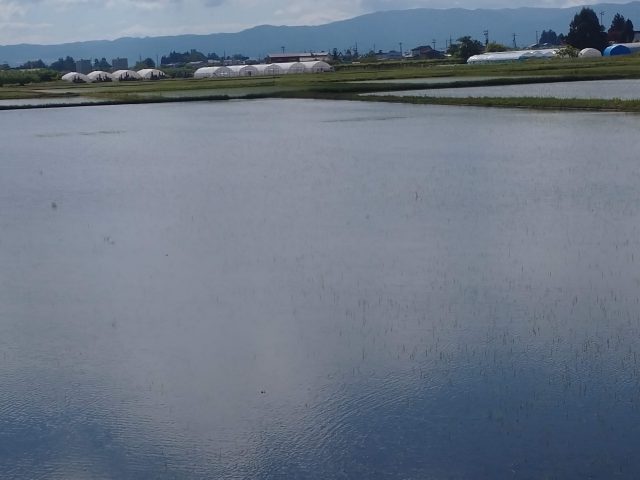

寒すぎず、暑すぎない、春の気持ちのいい時期に入りました。会津盆地を囲む山を見ても、本当に高いところ以外は雪が見えなくなりました。

磐梯山を見ても山頂付近の窪みに白いのが少し見えるだけになりました。

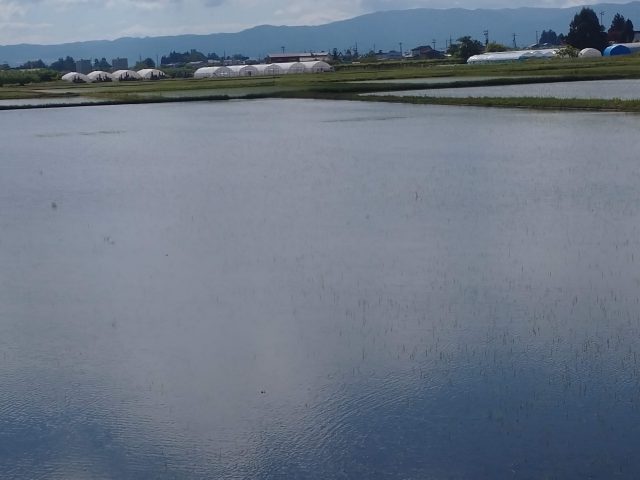

これから地面がむき出しだった田んぼには水が張られて水の景色が広がることになります。

延々と広がる水田の景色と入れ混じるようにぽつぽつと点在する建物や道路がまるで海に浮かぶ孤島と橋の様に見える事でしょう。

それはさながらヴェネチアだかアムステルダムのような水上都市さながらの風景と言っても過言ではないと思います。

それが夏には緑色の海となり、収穫の時期には黄金色の海へと景色は移り変わることとなります。

今年もまた、その移り変わりの始まりの時期を迎える事となりました。