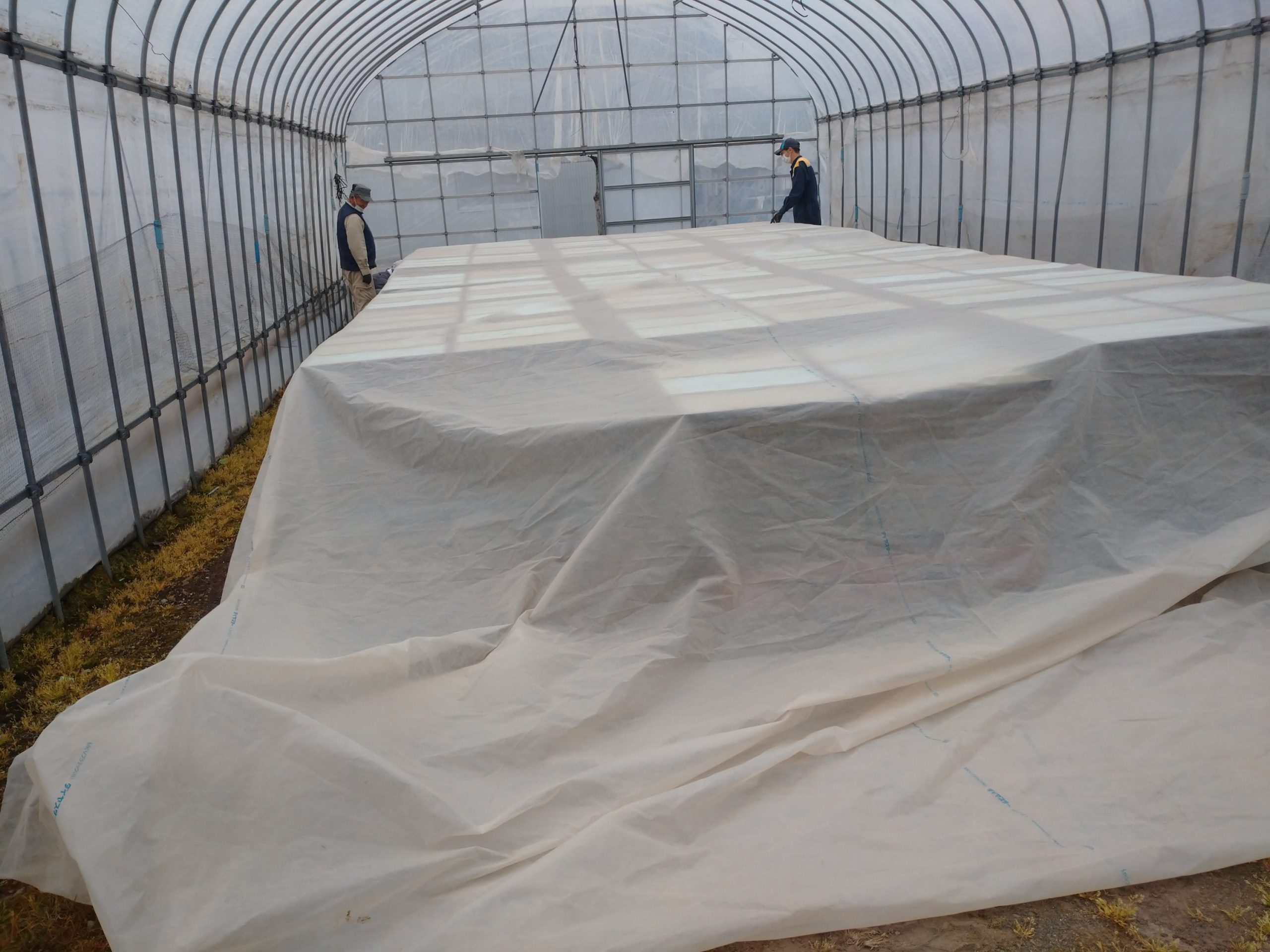

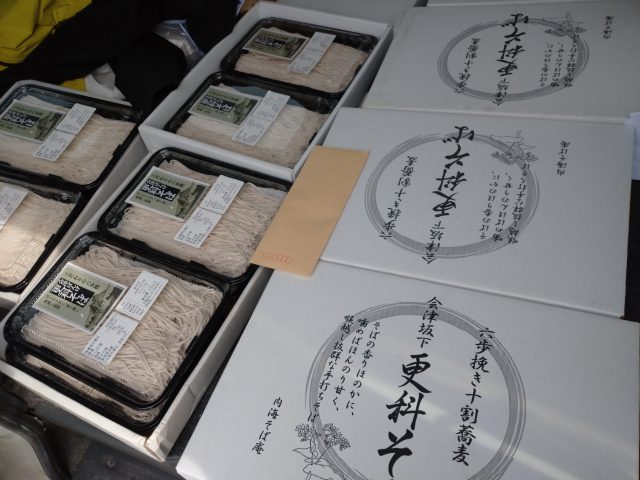

稲の種を撒いた苗箱は三日ほど育苗の為に寝かせて、ある程度芽が出始めてからビニールハウスに平置きします。

この写真に写ってるのが育苗途中の様子です。この真下には電熱線が敷かれていて、電熱線で温めることで芽が育つのを促進させています。

下は芽が出た育苗箱を運んでいる様子です。

トラクターでビニールハウスの中に運び入れています。

ブルーシートを敷き詰めたところに苗箱を並べていきます。

こんなに小さくて簡単に潰せそうな芽が、およそ二十日後には立派な苗に育ちます。それが田んぼに植えられた当初の姿というのもなんとも頼りない弱弱しい印象がするものです。

そんな弱弱しい苗が秋の収穫時期になれば立派に育って穂をつけているのを見たときは、この苗箱の時点で見る小さな芽の姿からでは簡単に想像もつかない気がしてなりません。

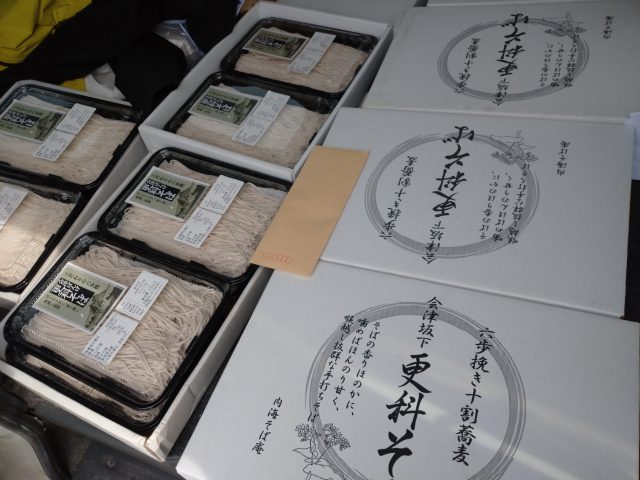

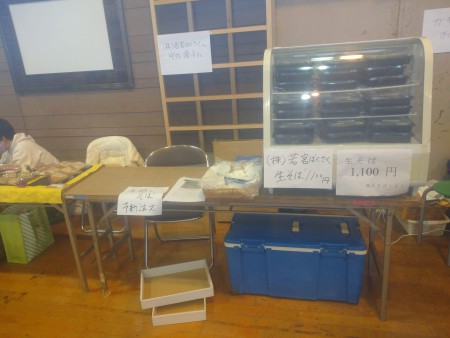

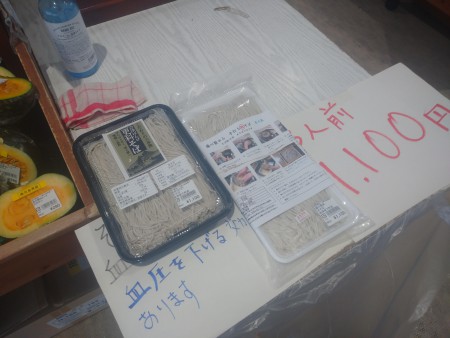

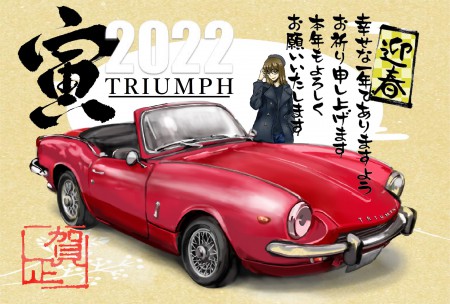

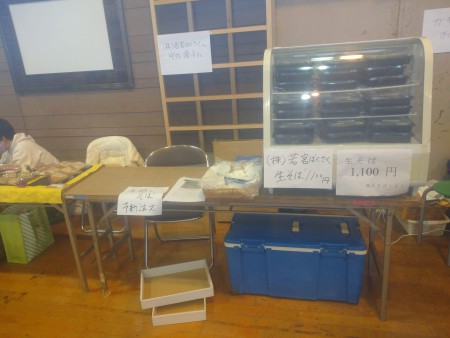

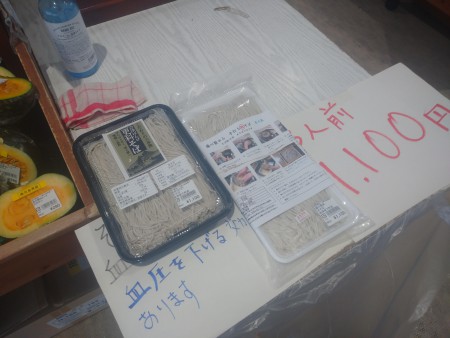

地元の観光物産協会のお誘いで道の駅あいづ湯川・会津坂下でのイベントに蕎麦の試食販売として参加してきました。

今回も藤川農産と一緒の出品でしたが、田植えシーズンの繁忙期なこともあり、いつものメンバーでとはいかず、お手伝いさんに協力してもらいながらの出店となりました。

忙しすぎて写真を撮る暇を見つけるのも難しく、この日の記録はこの一枚のみ。

道の駅の中央ホールに会津坂下町と湯川村の両観光物産協会が地元の物産をPRしてます。

来客数はもうゴールデンウィーク入りかと勘違いしてしまうほどの入り様で、この日に準備した生蕎麦パックは飛ぶように売れてしまいました。

試食用の生蕎麦の減るペースもシビアで、蕎麦を茹でる作業は慌ただしいものでした。

次の日の道の駅レストランの蕎麦担当は私でした。農産物コーナーの為にも生蕎麦パックを10パック出荷。こんなに売れるかなと心配しましたが結果は完売。恐ろしい売れ行きで恐れ入りました。もっともっと需要に応えていかなければとの気持ちが逸るのですが、なかなか粉ひきの方が間に合わないのが現状となっております。

稲作にとって忙しい時期に入りました。

5月の田植えに向けて様々な作業を始めなければなりません。

主な準備段階では種蒔きがあるのですが、その他にもいろいろとやることが山積しています。

防草シートを畔ののり面に張っています。夏の草刈りの負担を減らすために去年から始めました。

防草シートを畔ののり面に張っています。夏の草刈りの負担を減らすために去年から始めました。

耐用年数は6年とのこと。去年張ったところを見ると、内部から盛り上がった草の力で杭が抜けてしまっているところが数か所ありました。張ればあとはずっとほったらかしにできるというわけにはいかないようです。

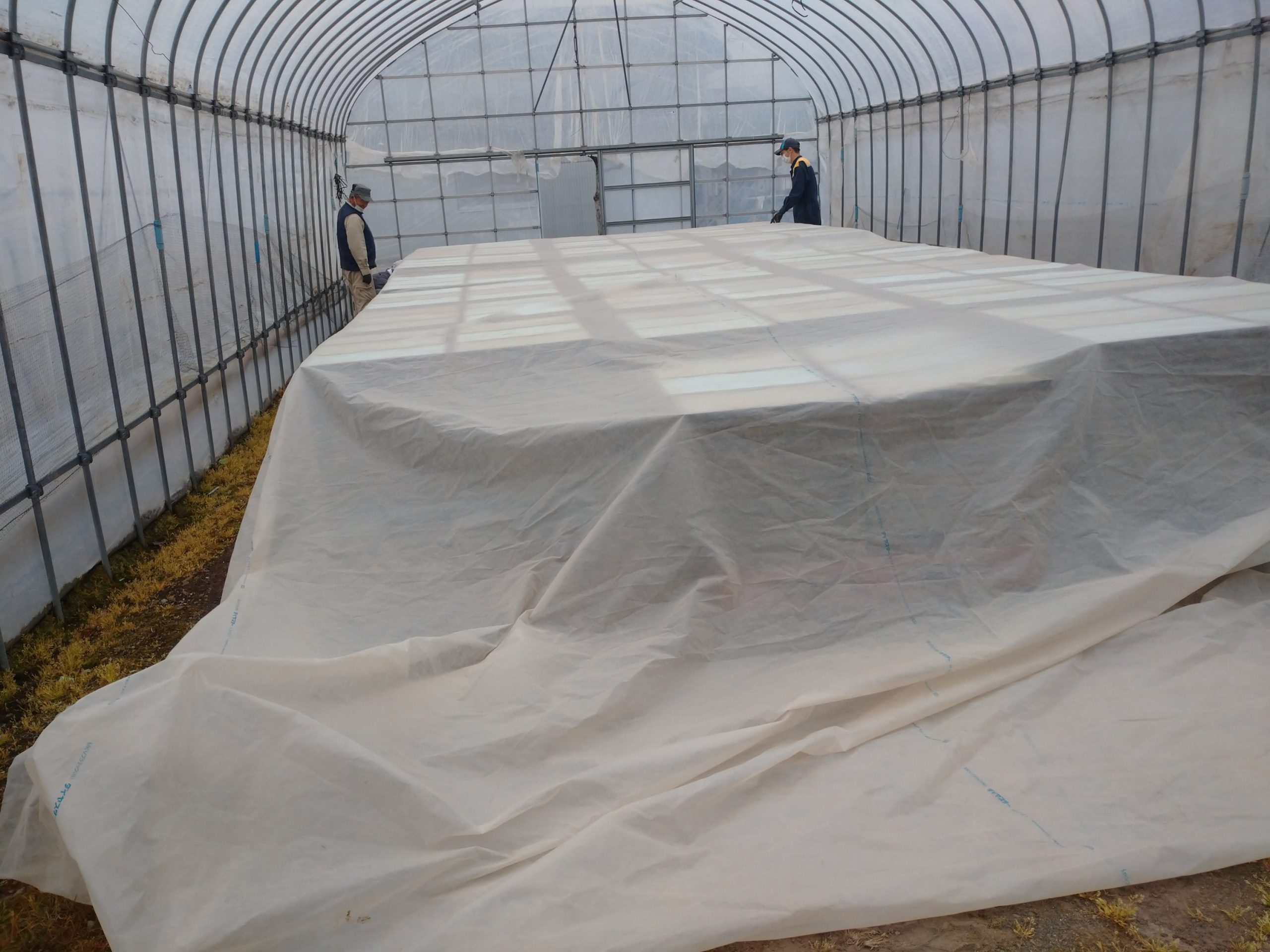

ハウスの整備をしています。本当は屋根のビニール張り作業から始まるのですが、いつも慌ただしく作業をするので写真に残していませんでした。屋根は風が弱い朝の時間帯に多人数で一気に作業します。この写真では草むしりと、でこぼこに固まった地面を平らになるように整地しているところです。

作業中にも冬を乗り切った生き物たちがムクムクと動き出していました。まずはカエル。草むしりで掘り返した土から目覚めてしまったようです。

屋根を張って温かくなったビニールハウスでは早くも毛虫までが動き出しました。

江払いという作業で、水路の掃除をします。

垂れ下がる草を切り、水路内の土などをスコップで掬い取ります。こうして全ての圃場を巡って水路の掃除をしていきます。

4月中旬には種まきを開始しました。

種まきした育苗箱を自作の育苗設備に寝かせて発芽を促します。電熱線を通した台の上に育苗箱を置き、ビニールシートで覆って保温しています。この状態で3日ほど待てば白い小さな芽が覆土から頭を出している事でしょう。

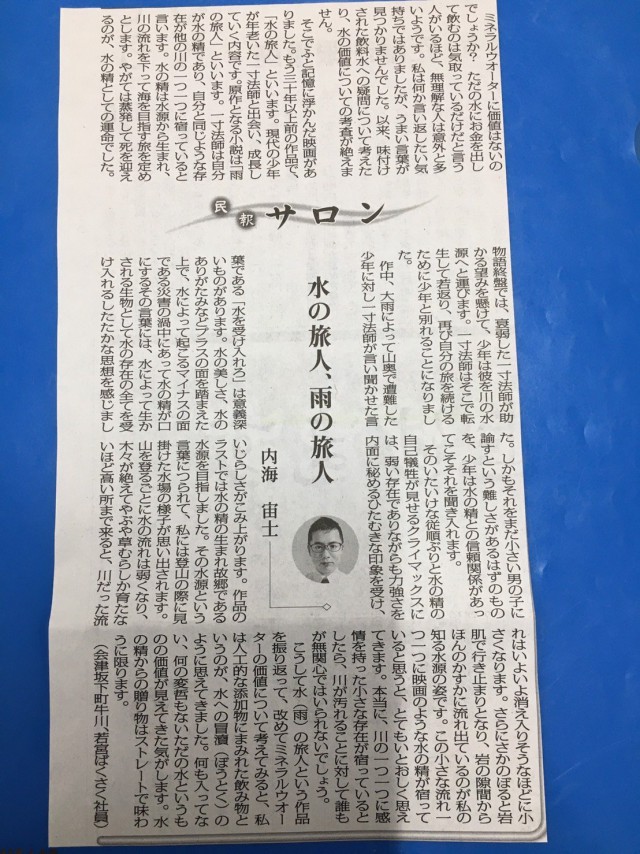

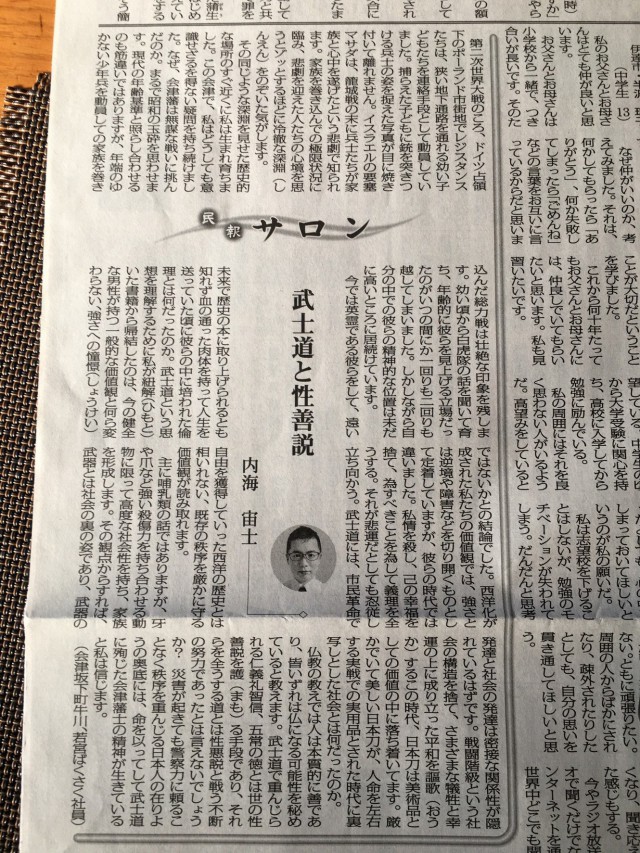

去年の7月の民報サロンには武士道という少々お堅いテーマで書きました。

その次の担当は8月上旬。次に書くのは何か簡単で軽いものがいいなと考えてました。

いつもながら、取り上げるテーマはそのときの気分というか虫からのお告げというか、自分でもよくわからないきっかけで決めていました。

この時も自分の内部で隠れていた意識が沸いてきたというか、空から落ちてきたものを見つけて拾うような気持ちで決めたテーマが「水」でした。

自分の中での水への思い入れとして引き出されるものは、30年くらい前に見た映画「水の旅人」です。

「水」をテーマとした随筆を書くにあたって、まずはその昔見た映画をもう一度見返し、ついでに原作となった小説も読もうと思い立って探したものです。

まず映画のほうは動画配信サービスでの取り扱いは皆無。ドマイナーな先品となればDVDの在庫を問い合わせることにかけてはツタヤが頼みの綱となります。

近場で見つけたのは郡山市。仕事終わりに高速道路を走ってレンタルしてきました。久しぶりに観たときの感想は、記憶の中に残る映画の印象はもっと美化されていた事を思い知って衝撃だった事です。あの個性的な作風は今の自分には合いませんでした。

小説の方はアマゾンで検索しても購入できる状況では無くなっており、図書館の蔵書検索で探しました。いちばん近場で取り扱いがあったのは栃木県那須町の図書館。

休日のツーリングで出かけるにはちょうどいい距離だと思い、バイクで行ってきました。

初めて利用する図書館では利用者の登録作業など少々煩雑な手続きがあります。その事情でその日の図書館の職員さんにはお世話になったのですが、その人とは相性が良くて会話が弾みました。

民報サロンを終え、直接図書館に赴いて本を返却したのですが、いろいろ世話してくれたお礼にと思い、水のお題で書いた民報サロンの記事のコピーを持参しました。

文中の序盤にあるミネラルウォーターを否定する人の意見は、私の以前の職場の先輩の言葉です。自分の中でどうも論破してやりたいお題ではありました。

論破とは言っても記事で書いた結論には正直、無理矢理なところがあるかとは思います。

自販機などでよく見かけるミネラルウォーターの価値についての考査はまだ自分の中で続いてます。

今のところの答えとしては、やはりわざわざ自販機でお金を払って水を買うのは頭が悪いか気取っているのか、それともただの物好きなだけのような気がします。

それでも、あえて水の価値に意義付けするとしたらですが、ただの水にお金を払うのはもしかして宗教なのかもしれないと今のところは考えてます。

現代の怪しい新興宗教ではなく、もっと原始的で敬虔な感情からくる未知への不確定な信頼と表現するのがやっとですが。

そもそもは資本主義に立ち位置を取って語るのが間違いなのかもしれません。

もっとわかりやすい言い方をするなら、水を買う行為はちょうど、神社にお参りに行ってお賽銭を入れるとかお守りを買う行為に似ているという事です。神様の為の初穂料です。

とても綺麗な水を受け取るのに感謝の気持ちを表したいのだけれども、それをお金を媒体にして表すしか手段がないだけ。そんなものなのかもしれません。

駄文はこのくらいにして、ここからは民報サロンに掲載するのに福島民報社に送った文章を掲載します。

5回目の仕事ともなると文字数は規定の数に自然と収まるようになりました。民報職員による訂正箇所もどこだかわからないし、そもそも特に手を加えていないだろうと思います。

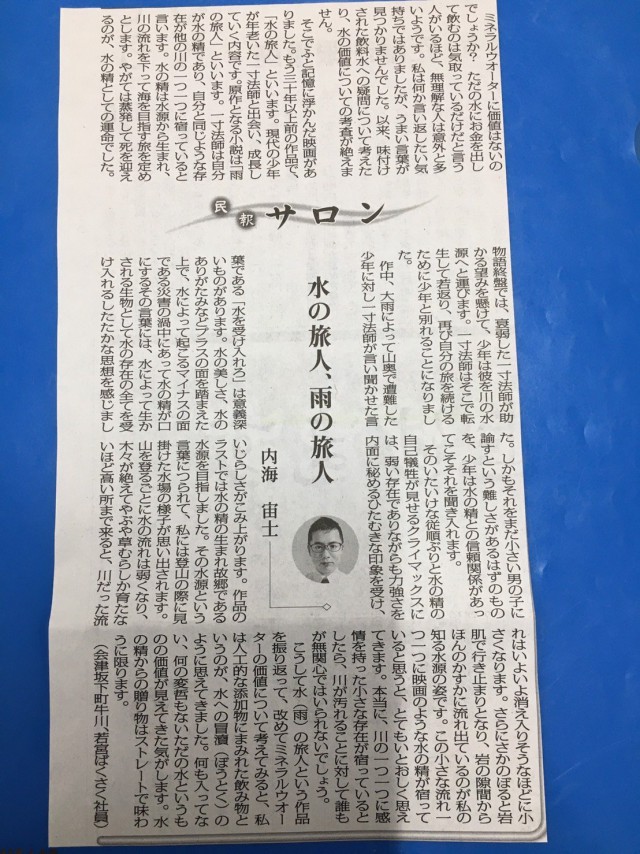

水の旅人、雨の旅人

ミネラルウォーターに価値は無いのでしょうか?

ただの水をお金を出して飲むのは気取っているだけだと言う人がいるほど、無理解な人は意外と多いようです。私は何か言い返したい気持ちではありましたが、うまい言葉が見つかりませんでした。

以来、味付けされた飲料水への疑問について考えたり、水の価値についての考査

が絶えません。

そこでふと記憶に浮かんだ映画がありました。もう三十年以上前の作品で、

「水の旅人」と言います。現代の少年が年老いた一寸法師と出会い、成長してい

く内容です。原作となる小説は「雨の旅人」と言います。一寸法師は自分が水の

精であり、自分と同じような存在が他の川のひとつひとつに宿っていると言いま

す。水の精は水源から生まれ、川の流れを下って海を目指す旅を定めとします。

やがては蒸発して死を迎えるのが、水の精としての運命でした。物語終盤では衰

弱した一寸法師を助けるために、少年は彼を川の水源へと運びます。一寸法師は

そこで転生して若返り、再び自分の旅を続けるために少年と別れることになりま

した。

作中、大雨によって山奥で遭難した少年に対し一寸法師が言い聞かせた言葉であ

る「水を受け入れろ」は意義深いものがあります。水の美しさ、水のありがたみ

などプラスの面を踏まえた上で水によっておこるマイナスの面である災害の渦中

にあって水の精が口にするその言葉には、水によって生かされる生物とし

て水の存在のすべてを受け入れるしたたかな思想を感じました。しかもそれをま

だ小さい男の子に悟すという難しさがあるはずのものを、少年は水の精との信頼

関係があってこそそれを乗り越えます。

そのいたいけな従順ぶりと水の精の自己犠牲が見せるクライマックスには、弱

い存在でありながらも力強さを内面に秘めるひたむきな印象にいじらしさがこみ

上がります。作品のラストでは水の精が生まれ故郷である水源を目指しまし

た。その水源という言葉につられて、私には登山の際に見かけた水場の様子が思

い出されます。

山を登るごとに水の流れは弱くなり、木々が絶えて藪や草むらしか育たないほど高いところまで来ると、川だった流れはいよいよ消え入りそうなほどに小さく

なります。さらにさかのぼると岩肌で行き止まりとなり、岩の隙間からほんのか

すかに流れ出ているのが私の知る水源の姿です。この小さな流れひとつひとつに

映画のような水の精が宿っていると思うととても愛おしく思えてきます。本当

に、川のひとつひとつに感情を持った小さな存在が宿っているとしたら、川が汚

れることに対して誰もが無関心ではいられないでしょう。

こうして水(雨)の旅人という作品を振り返って、改めてミネラルウォーター

の価値について考えてみると、私は人工的な添加物にまみれた飲み物というのが、水への冒涜(ぼうとく)のように思えてきました。

何も入ってない、何の変哲もないただの水というものの価値が見えてきた気がします。

水の精からの贈り物はストレートで味わうに限ります。

蕎麦打ちの解説動画を改めて制作しました。

本格的に蕎麦打ちを習得したい人向けに、できるだけ細かな解説を加えました。

いざ動画を作ってみれば、ひとつの動画にまとめるにはとても伝えきれない事が実感されました。

このシリーズはこれからも繰り返し作り続けることになるだろうと思います。

1月30日道の駅あいづ湯川・会津坂下にて手作りの商品をテーマにしたイベントが開催されました。

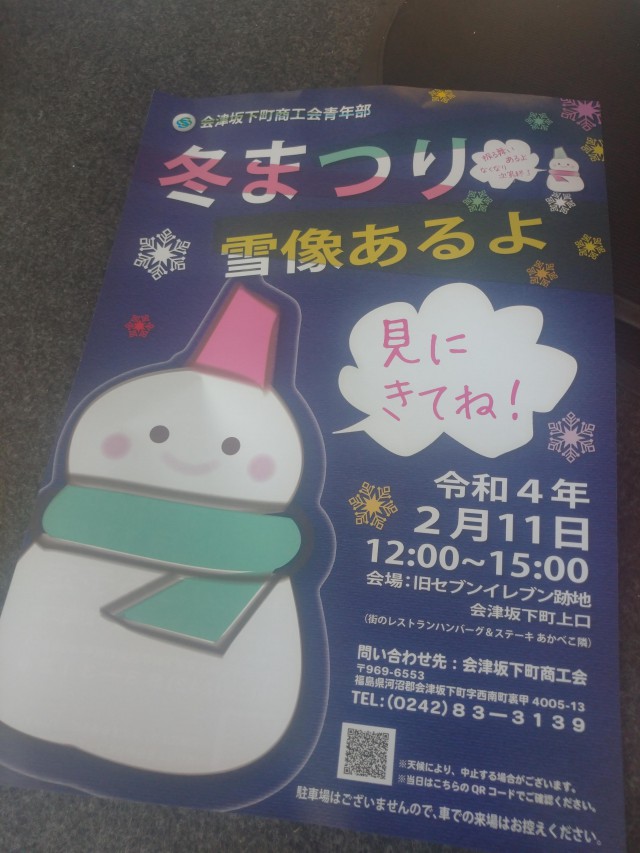

それに合わせてイベントを盛り上げるために雪像を作ることになったので、私はそのお手伝いをしてきました。

今年の干支が虎ということで、雪像はこどもちゃれんじのしまじろうを制作。

全高3メートルでなかなか大変でしたが、雪を噴射する除雪機を利用してなんとか十分な高さまで雪を積むことができました。

顔の部分を丸く成形したら耳をつけて顔を作ってあらかた完成。あとは身体の方を作っていきます。

制作している時に道の駅の関係者さん達から差し入れを頂くことが度々ありました。

身体は足を前に出して座っている格好にしました。細かな作り込みは担当者の人たちにお任せして、お手伝いの身である私は周辺の雪をならしたり指示を受けて作り込みに加勢したりといろいろと立ち回りました。

制作期間は4日。大体の形を作るところはかなり早く進むのですが、形の違和感を対処するのにあーでもないこーでもないと迷いが始まると一気に進まなくなります。そうなると動くことも無くなるので身体の発熱が起こらず、寒い中じっと待つだけになってしまうのがいちばん辛かったです。

道の駅の雪像はあくまで技術習得の為の予行練習のつもりでした。

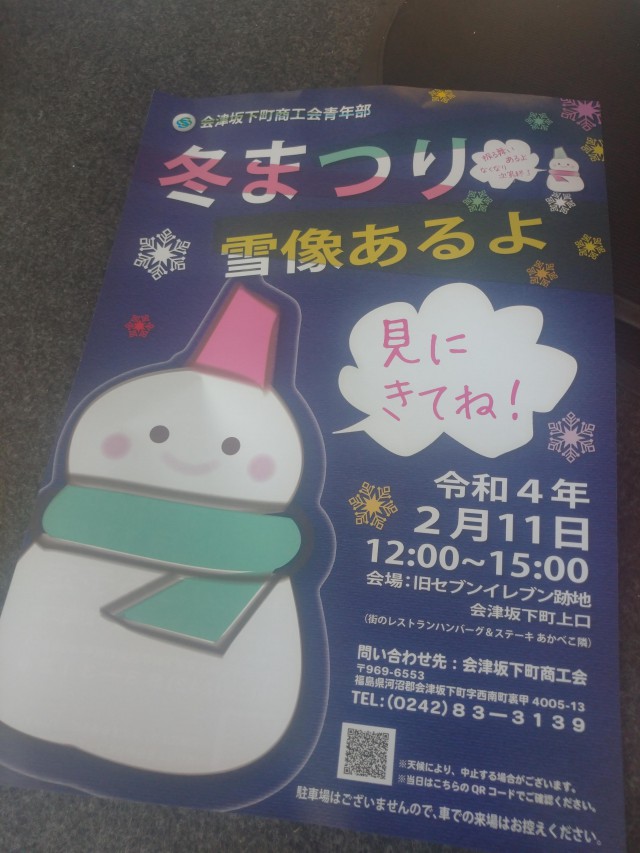

本当に忙しくなるのはこの商工会青年部で作る巨大雪像になります。

商工会青年部主催の冬祭りを開催するにあたって見栄えのある雪像を作る計画があり、私はその責任者となっていました。

雪像のテーマは道の駅の時と同じく「虎」。冬祭りの主催者側はポップなデザインを着たいしていたようですが、あいにく私の考えはリアル志向で進めておりました。

商工会青年部からの注文ではメッセージを掲載する土台があって、その上に雪像を作るというもの。

計画では全高4メートル級にもなる、素人の初仕事にしてはなかなかの難題となりました。

土台の部分だけは単純に機械で寄せ集めるだけで済みましたが、問題はその上に作る雪像。

この時に取った方法は、まず雪を箱状のもので固めてブロックにして、そのブロックを積み上げて壁をつくる。

そしてその壁に向かって雪を積み上げて補強する。強度がついたら壁に向かってラッセルで周辺の雪を噴射してさらに盛る。そうしてできあがった雪の塊を削るなり盛り付けるなりして目的の形に成形していきました。

この雪像を作るにあたっては、去年の道の駅イベントで猫バスを作った人を雇いました。私はその助手で雪像作りに従事しました。

当初の理想では虎の全身を作る計画でしたが、レベルを少し下げて虎の顔を大きく作ることに集中するということになりました。

この時もやはり虎らしさに向けて作り込む段階になって進行具合は膠着。顔正面は雇った人に任せて私は後頭部の整形と土台周辺の整理に努めました。

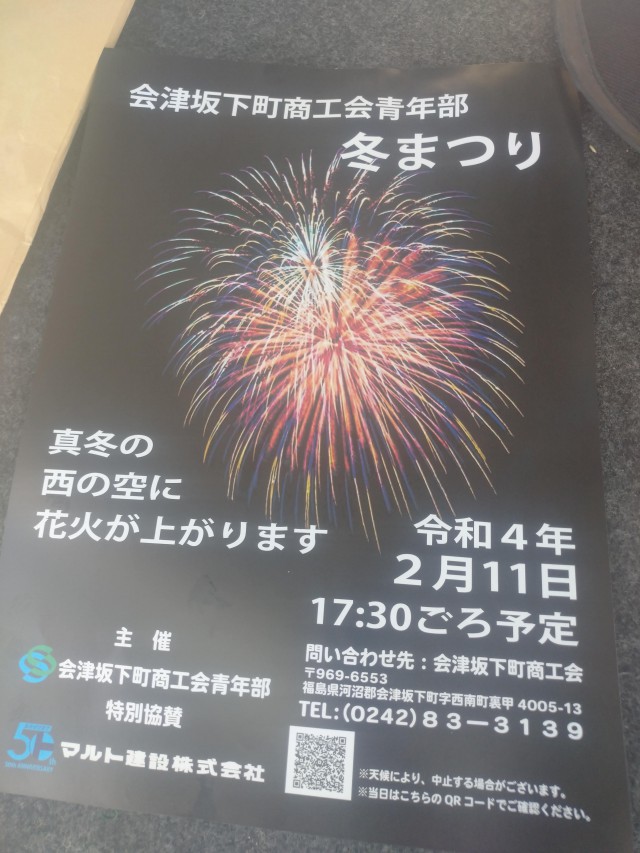

開催当日の二日前に打ち上げ花火現場の除雪を任され、若宮ばくさくのトラクターを持ち出して業務遂行。

この後もしばらく雪像の仕上げに取りかかりました。

冬祭り当日には打ち上げ花火現場の警備の仕事もあったのですが、雪像完成で安心したのか私は二日間寝込んでしまいました。

冬祭り当日もその翌日も外に出ることができず、復活して雪像を見に行くと連日の晴天にやられて泥土が表面化してしまいました。

手が届く範囲で顔の部分を綺麗な雪で塗り重ねしたのですが、少しだけマシになった程度。

道の駅の雪像も同様に原型を残すのみで細部の作り込みは見当たりません。形あるものの消えゆく定めに儚さを見いだしてしまいます。

1月末に道の駅の雪像制作のスタートから2月中旬の冬祭りの雪像完成に至るおよそ半月の期間は実に忙しくて目まぐるしい日々だったと思い返します。さらには年越しの蕎麦打ちから思い返しても七日堂裸参り、初市大俵引き、東京の出張蕎麦打ちと続けざまに必ず催しやイベントがあったので、いつも仕事が無くて暇なはずの時期が今年は刺激で満たされておりました。

やりがいのある事をたくさんこなすことができて、今までの巡り合わせにも2つの雪像たちにも感謝の気持ちが起こります。

気がつけば3月に入り、春作業の算段などで少しずつ忙しくなります。今年の自分は暖機運転に抜かりが無かったので、快調なスタートダッシュができることだろうと思います。

雪像の件ですが、町長が直々に激励に来ていただけました。このほかにも新聞に載ったり町の広報に取り上げられるなど、少々目立ちがちになってしまって恥ずかしいです。

福島民報社から頂いた随筆のお仕事4回目には、少し勇み足を出してしまったような気がします。

よりにもよって堅苦しいような、気取ったようなテーマを選びました。

そもそも「武士道」なるものに対して、アニメや映画など娯楽でしか培われたようなイメージしか持ち合わせておらず、何かの機会で理解を深めたいとは思っていたところでした。

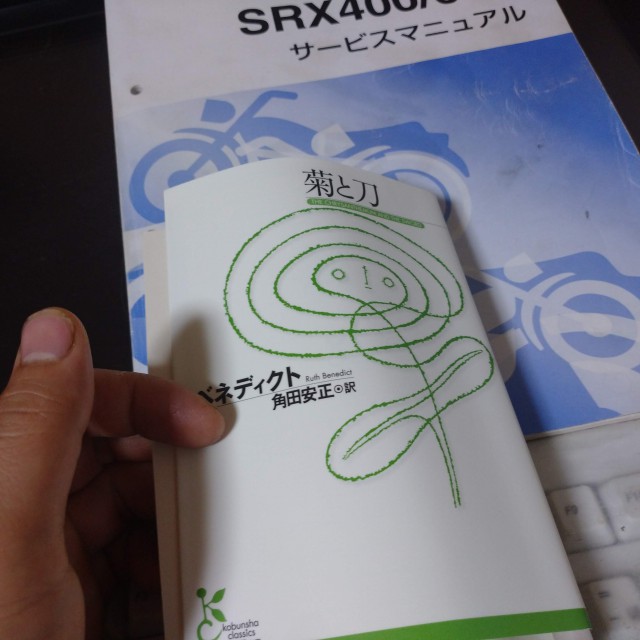

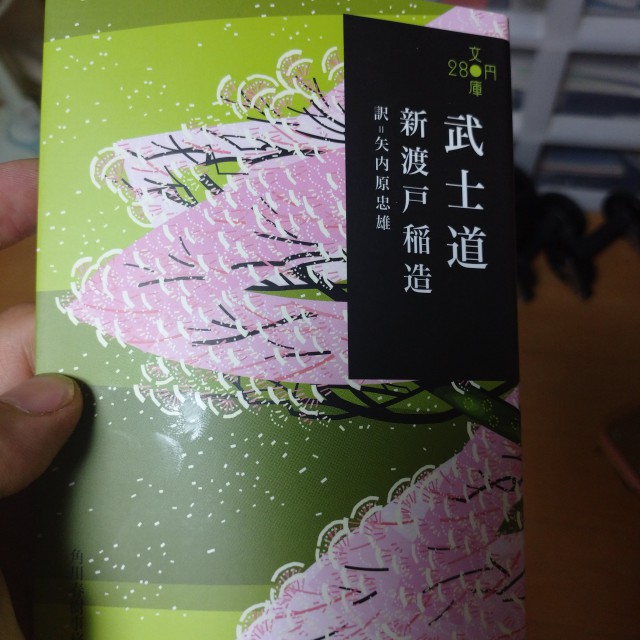

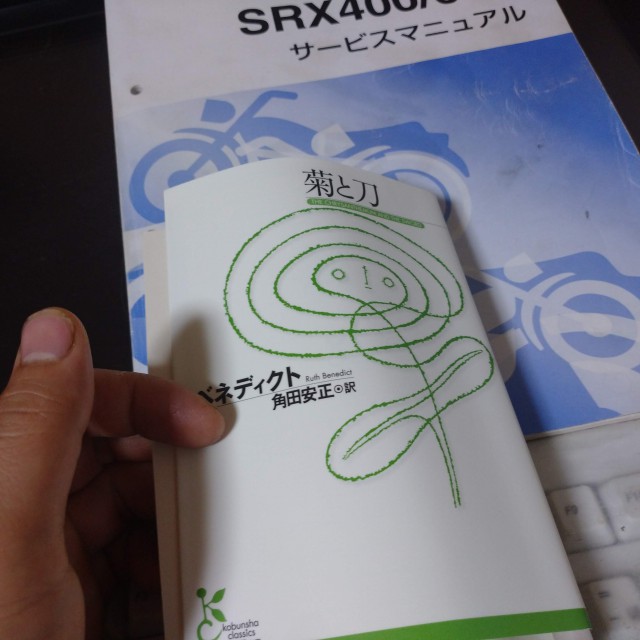

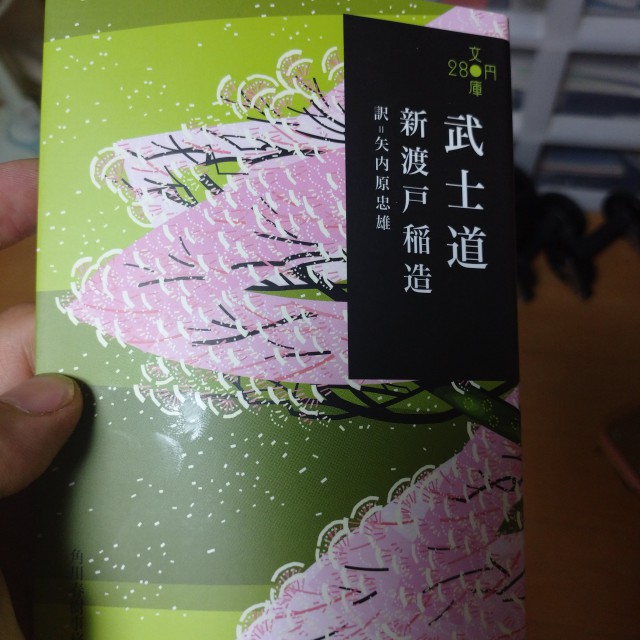

その理解の助けとなる手がかりを求めて取り寄せた書籍は以下のふたつです。

ルース・ベネディクト「菊と刀」

ついでにダメ押しでもう一冊がこれです。

民報サロンにも書いたとおり、私の地元は戊辰戦争の現場でした。会津藩は滅ぼされ、白虎隊は自害。生き残りは北海道へ行ったり、アメリカの西海岸に移住したりと苦難の道を歩みました。

それから一世紀以上経った現代では、毎年慰霊祭が執り行われ、墓前では剣舞が奉納されます。

慰霊祭が社会として戦没者たちに寄り添う形ならば、私が個人として彼らに寄り添った気持ちを何かの機会で文章にしたいとは思っていたところでありました。

武士道への好奇心と、戦没した会津藩の先人たちへの個人的な追悼の気持ちのふたつを同時に文章で形にする。それを民報サロンというメディアで実現する機会が訪れたのは、とてつもない幸運だったと思い返します。

執筆を一度終えて福島民報の編集者に送信した後も締めの文章にしっくり来ない気持ちを抱いたまま、近藤勇にゆかりのある愛宕神社を参拝してきました。

お参りを済ませ、長い階段を降りているときにふと「性善説」という言葉が浮かびました。

家に帰ってからも妙にひっかかるキーワードだと思い、頭の中でこねくり回して出てきたのが、震災の直後でも略奪行為が起こることの無かった日本人の品格の有りようでした。

海外から絶賛されたこの日本人特有の社会性の高さは、義を重んじる昔の人々の規範にあるはずだと思って綴ったのが民報サロン文中の最後の箇所になります。

武士なる者は文武両道というように武芸に限らず文化的な教養が求められました。そこには、武士という戦闘階級に立つ者であるからには、生きる事の喜びを常に理解し深めなければならないという切実な哲学が秘められています。

命の駆け引きをする立場にあった武士とは、戦争の道具でもなく、戦場の消耗品でもない、精神的にも肉体的にも人として完成され尊厳に満ちた存在でした。現代でいうなら宇宙飛行士に匹敵する人物像だった事がわかります。

時代の大きな隔たりの向こうで武士道に生きた先人たちを思うと、強い尊敬の念を覚えます。

明治維新以後の西洋化に加え戦後のアメリカ的価値観に見る競争主義と物質主義が日本に浸透する以前は精神的なものに重きが置かれた価値観がありました。

誰もが内に潜める仏性の開花を待ち望み、虚飾ではなく純粋さを貴ぶ。静けさの中の凄みという表現が的を得ているでしょうか。

道具を使い捨てする事に慣れ、環境負荷を代償にした快適な生活に胡坐をかいた大量消費型の生活の中で失われつつありながら、まだ日本の随所に見出す先人たちの心の面影を見つけるたびに、とても愛おしい気が沸き起こってなりません。

この時の民報サロンをきっかけとして、そんな気持ちを強める事となりました。日本文化の再発見と言いましょうか。とても有意義な仕事だったと思い返します。

以下は民報サロン掲載となた文章のテキストデータを残します。画像よりは読みやすいと思います。

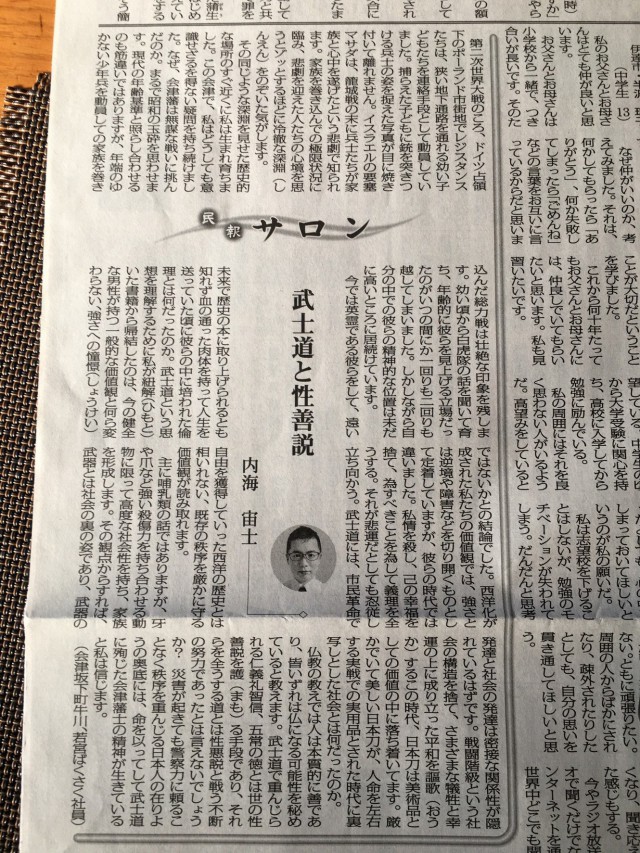

武士道と性善説

第二次世界大戦のころ、ドイツ占領下のポーランド市街地でレジスタンスたちは狭い地下通路を通れる幼い子供たちを連絡手段として動員していました。

捕らえた子供に銃を突きつける兵士の姿を捉えた白黒写真が目に焼き付いて離れません。

イスラエルにはマサダ要塞という遺跡があります。籠城戦の末に兵士たちは家族たちと心中を遂げたという悲劇で知られます。

現代の悲しいニュースと重なるように、一家の長が順々に家族を手にかけ、最後には自害したと聞きます。

家族を巻き込んでの極限状況に臨み、悲劇を迎えるにあたった人たちの心境を思うとゾッとするほどに冷徹な深淵を覗いた気がします。

その同じような深淵を見せた歴史的な場所のすぐ近くに私は生まれ育ちました。

この会津に生まれながら、私はどうしても意識せざるを得ない疑問を持ち続けました。

なぜ、会津藩は無謀な戦いに挑んだのか。まるで昭和の玉砕を思わせます。

現代の年齢基準と照らし合わせるのも筋違いではありますが、年端のゆかない少年兵を動員しての家族を巻き込んだ総力戦は壮絶な印象を残します。

幼いころから白虎隊の話を聞いて育ち、年齢的に彼らを見上げる立場だったのがいつの間にか一回りも二回りも越してしまいました。

しかしながら自分の中での彼らの精神的な位置は未だに高いところに居続けています。

今では英霊である彼らをして、遠い未来で歴史の本に取り上げられるとも知れず血の通った肉体を持って人生を送っていた頃に彼らの内部に培われた倫理とは何だったのか。

武士道という思想を理解するために私が紐解いた書籍から帰結したのは,

今の健全な男性が持つ一般的な価値観と何ら変わらない、強さへの憧憬ではなかったかとの結論でした。

西洋化がなされた私たちの価値観では、強さとは逆境や障害などを切り開くものとして定着してますが、彼らの時代では違いました。

私情を殺し、己の幸福を捨て、為すべきことを為して義理を全うする。それがたとえ悲運だとしても、忍従し立ち向かう。

武士道には、市民革命で自由を獲得していった西洋の歴史とは相いれない、既存の秩序を厳かに守る価値観が読み取れます。

主に哺乳類の話ではありますが、牙や爪など強い殺傷力を持ち合わせる動物に限って高度な社会性を持ち、家族を形成します。

その観点からすれば、武器とは社会の裏の姿であり、武器の発達と社会の発達は密接な関係性が隠れている筈です。

戦闘階級という社会の構造を捨て、様々な犠牲と幸運の上に成り立った平和を謳歌する今のこの時代、日本刀は美術品としての価値の中に落ち着いてます。

その厳かでいて美しい日本刀が、人命を左右する実戦での実用品とされた時代に裏写しとした社会とは何だったのか。

仏教の教えでは人は本質的に善であり、皆いずれは仏になる可能性を秘めていると教えます。

武士道で重んじられる仁・義礼智信、五常の徳とは世の性善説を護る手段であり、それらを全うする道とは性悪説と戦う不断の努力であったとは言えないでしょうか?

災害が起きても警察力に頼ることなく秩序を重んじる日本人の在りようの奥底には、命を以ってして武士道に殉じた会津藩士の精神が生きていると私は信じます。

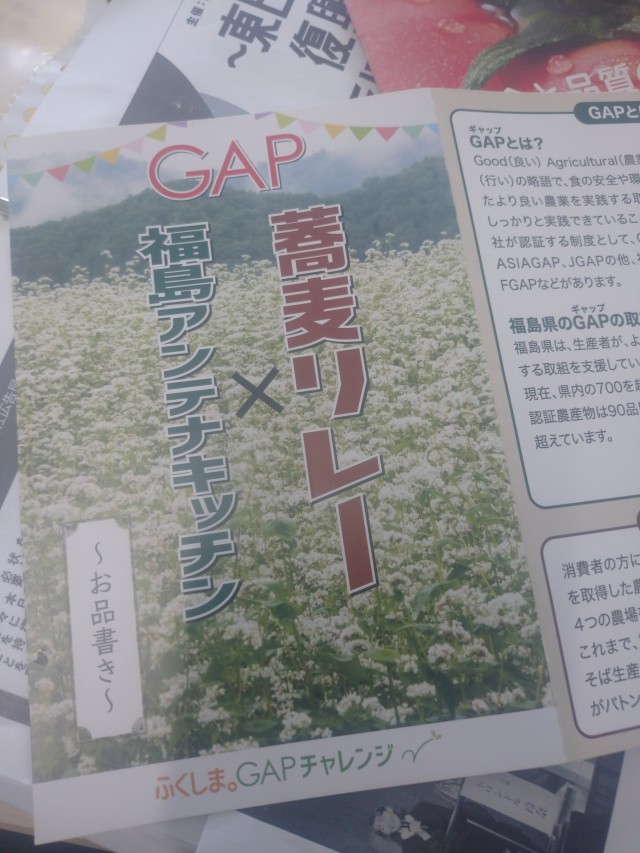

1月中旬には県からのお仕事で出張蕎麦打ちをしてきました。蕎麦をテーマとしたGAPのキャンペーンで、会場は東京の新橋にある「ピアシス」というレストランでした。

見渡す限り、コンクリートのジャングルです。田んぼも見えない。山も見えない。人と自動車でいっぱいで落ち着きがありません。私にはとても合わない環境であるとつくづく思いました。

見渡す限り、コンクリートのジャングルです。田んぼも見えない。山も見えない。人と自動車でいっぱいで落ち着きがありません。私にはとても合わない環境であるとつくづく思いました。 父親と私の二人、レンタカーのファミリーワゴンに蕎麦打ち道具を詰めて行ってきました。宿泊先は近場のビジネスホテルで、二泊三日の滞在となりました。とても綺麗な店内の一室を貸し切りにして蕎麦を打つのですが、私はできるだけ施設をそば粉で汚さないように気を遣いながら作業します。

肝心の蕎麦打ち台の足組はこの日の為に職人さんに依頼して作ってもらった特注品です。さすがにぶっつけ本番で使ってみると足の高さが合ってなかったりで現場で補正しながらなんとか仕事をこなすことになりました。

父親と私の二人、レンタカーのファミリーワゴンに蕎麦打ち道具を詰めて行ってきました。宿泊先は近場のビジネスホテルで、二泊三日の滞在となりました。とても綺麗な店内の一室を貸し切りにして蕎麦を打つのですが、私はできるだけ施設をそば粉で汚さないように気を遣いながら作業します。

肝心の蕎麦打ち台の足組はこの日の為に職人さんに依頼して作ってもらった特注品です。さすがにぶっつけ本番で使ってみると足の高さが合ってなかったりで現場で補正しながらなんとか仕事をこなすことになりました。

現場のスタッフさんたちのバックアップを受けながらひたすら蕎麦を打ちます。ビシッとしたスーツ姿の何だか偉い人とかがちょくちょく挨拶に来てくれて、そういうエリートのオーラを放つ人たちの目の前で蕎麦を打つというのは私の小さい肝になかなか堪えました。私みたいな人間が繋がりを持つには見合わないような気がしつつも、いろいろ親切にしてくれてありがたい気持ちでいっぱいです。

調理場をお借りしての十割蕎麦の茹で方の指導をしました。一般の主婦とは違い、料理の基礎を身につけた人たちなので遠慮なしに細かい注意点を話しました。さすがプロの人たちで、すんなり吸収してくれたみたいで、上手に茹でてくれている様子でした。店内には赤べこグッズなど福島県出身者なら反応せずにはいられない小物が点在。

福島県を応援しているという気持ちがひしひしと伝わるお店でした。

現場のスタッフさんたちのバックアップを受けながらひたすら蕎麦を打ちます。ビシッとしたスーツ姿の何だか偉い人とかがちょくちょく挨拶に来てくれて、そういうエリートのオーラを放つ人たちの目の前で蕎麦を打つというのは私の小さい肝になかなか堪えました。私みたいな人間が繋がりを持つには見合わないような気がしつつも、いろいろ親切にしてくれてありがたい気持ちでいっぱいです。

調理場をお借りしての十割蕎麦の茹で方の指導をしました。一般の主婦とは違い、料理の基礎を身につけた人たちなので遠慮なしに細かい注意点を話しました。さすがプロの人たちで、すんなり吸収してくれたみたいで、上手に茹でてくれている様子でした。店内には赤べこグッズなど福島県出身者なら反応せずにはいられない小物が点在。

福島県を応援しているという気持ちがひしひしと伝わるお店でした。

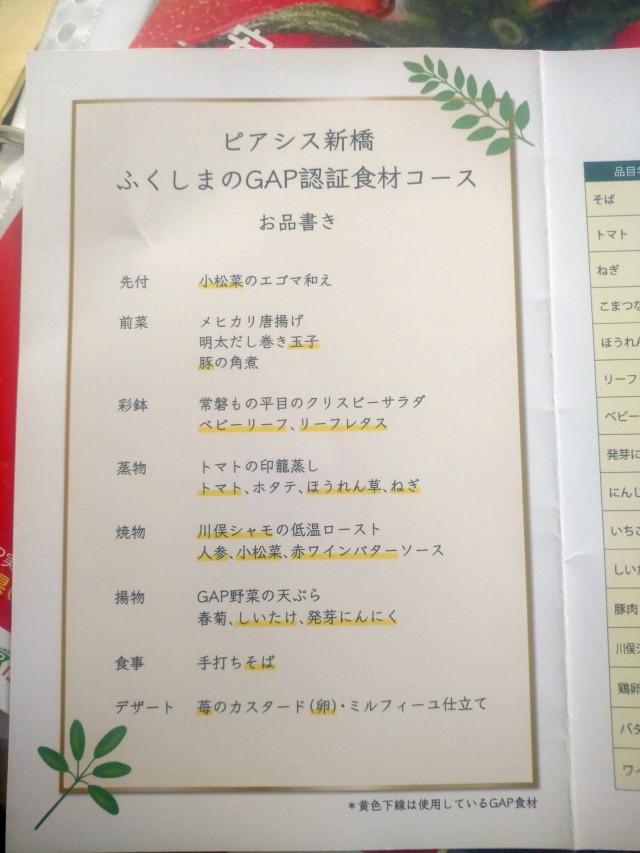

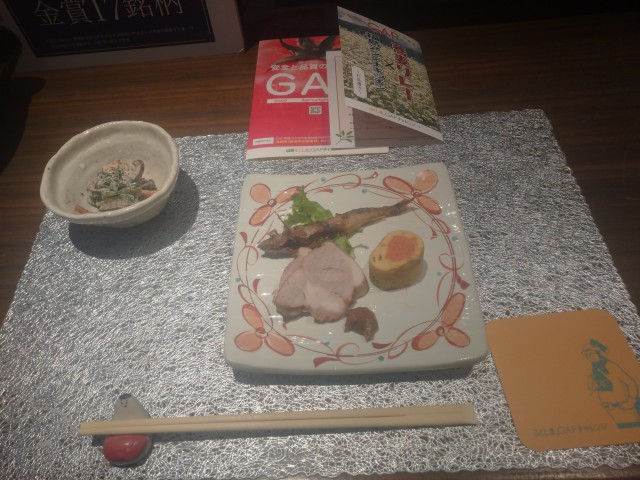

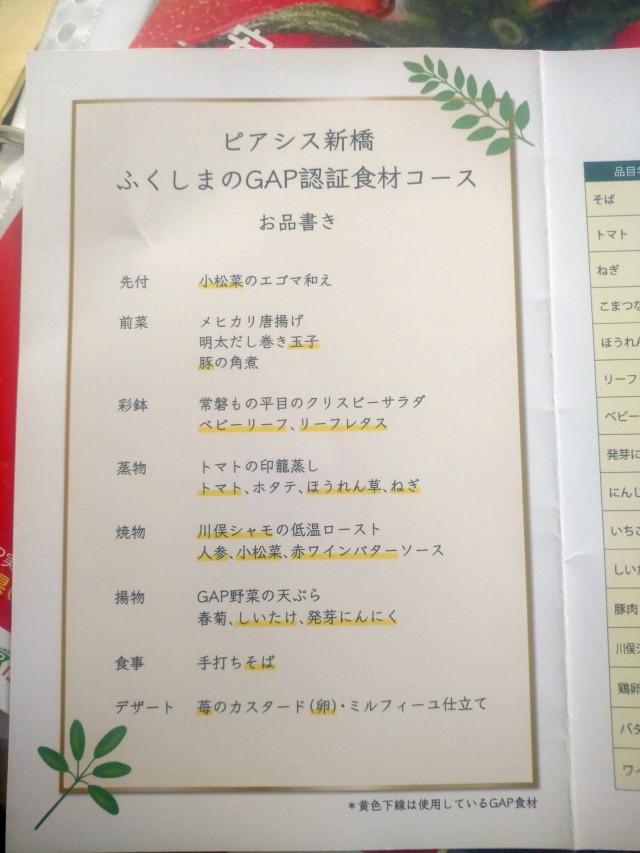

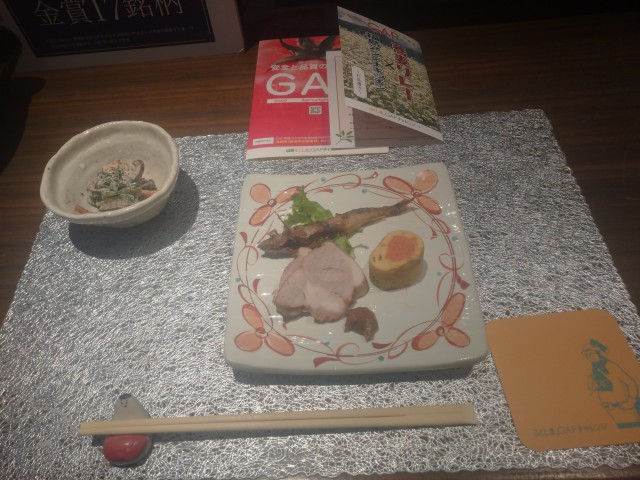

蕎麦打ち披露初日の夕食はレストランのコース料理をいただきました。どれも上品で、動物性タンパク質よりも野菜のおいしさを前面に押し出していたとの感触があります。肉食の快楽とはかけ離れた、身体の為のおいしさに重きを置いた構成だと思います。

蕎麦打ち披露初日の夕食はレストランのコース料理をいただきました。どれも上品で、動物性タンパク質よりも野菜のおいしさを前面に押し出していたとの感触があります。肉食の快楽とはかけ離れた、身体の為のおいしさに重きを置いた構成だと思います。

蕎麦の茹で方は完璧でもちもちしていました。そばつゆは魚介ベースで味と香りのバランスは実に高いレベルで仕上げられてました。香りはキツすぎず、味は強すぎず。

蕎麦の茹で方は完璧でもちもちしていました。そばつゆは魚介ベースで味と香りのバランスは実に高いレベルで仕上げられてました。香りはキツすぎず、味は強すぎず。  締めのお茶が身にしみます。とても美味しかったです。

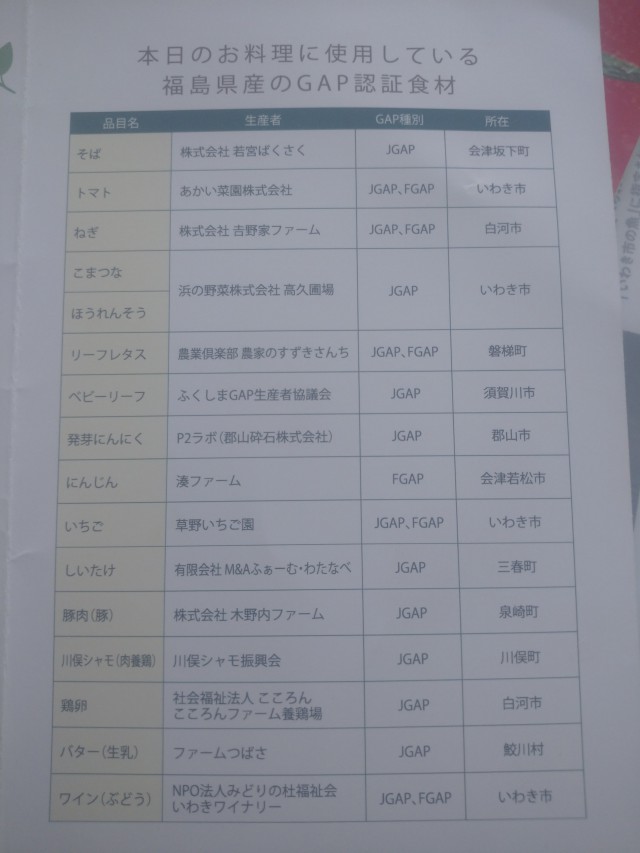

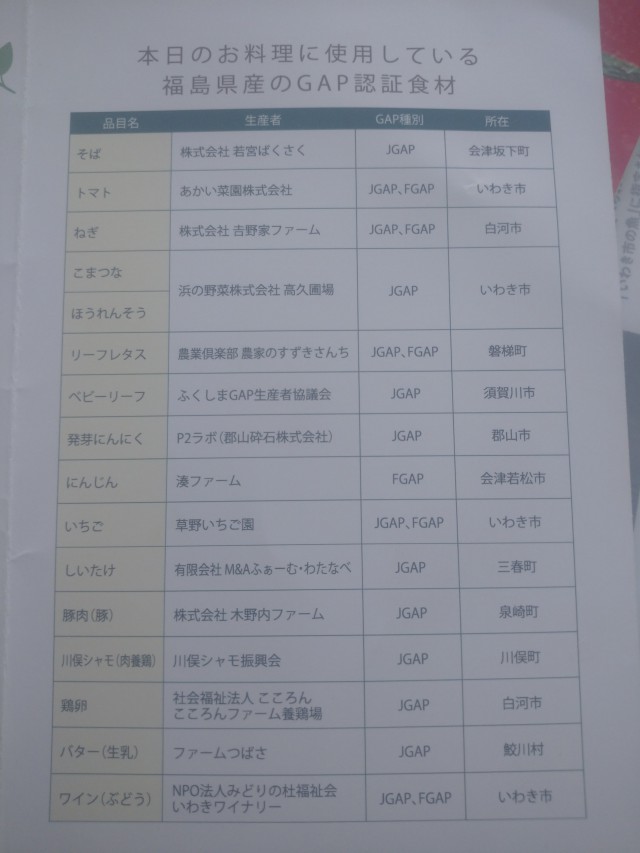

締めのお茶が身にしみます。とても美味しかったです。  下はコース料理に使われた生産者の詳細です。

下はコース料理に使われた生産者の詳細です。  お昼のお弁当もクオリティ高めの内容。お肉もいいけどやはりサラダが美味しかったです。

お昼のお弁当もクオリティ高めの内容。お肉もいいけどやはりサラダが美味しかったです。  お次は穴子。

お次は穴子。  東京での感染者の増加傾向がものすごい状況という悪いタイミングでの東京出張。本当は帰りに寄りたいところが合ったのですがそんな我が儘は通じず、仕事を終えるなり早々に撤収。ドタバタしながら荷物をレンタカーのセレナに詰め込んで出発しました。東京の道路事情は複雑すぎてナビがまともに機能せず、やっとの思い出ETCゲートをくぐったときはほっと一息つきました。福島県に帰り着くなり天候はガラっと変わって吹雪きの様子。寒さの厳しい雪景色の世界に舞い戻ってやっと故郷に着た心地がしました。

東京での感染者の増加傾向がものすごい状況という悪いタイミングでの東京出張。本当は帰りに寄りたいところが合ったのですがそんな我が儘は通じず、仕事を終えるなり早々に撤収。ドタバタしながら荷物をレンタカーのセレナに詰め込んで出発しました。東京の道路事情は複雑すぎてナビがまともに機能せず、やっとの思い出ETCゲートをくぐったときはほっと一息つきました。福島県に帰り着くなり天候はガラっと変わって吹雪きの様子。寒さの厳しい雪景色の世界に舞い戻ってやっと故郷に着た心地がしました。

目まぐるしいほどにイベントが続いてブログ更新を怠ってしまいました。稲刈り後の農閑期はいつも暇になる気がしていたのですが、おちついて読書を楽しむ暇もありません。休日という休日には何かしら町でイベントが催され、そこに蕎麦を売り出したり提供したりと何らかの形で加わって忙しい日々が続きます。

12月18日。年末の年越しそば打ちを目の前にしたこの時期は充電時期なのですが、ずっと突っ走っていた気分です。まずは施設をリニューアルした若宮コミュニティーセンターのオープン記念イベントにて生蕎麦の売り出しをしてきました。会場は隣接体育館を利用し、様々な売店が設置され、子供が描いた絵の展示や射的、落語が催されました。

続いて12日は農村環境改善センターにて入客数300名と大規模な蕎麦ふるまいをお手伝いしてきました。

掛け汁は鰹節と昆布による追いダシにネギの青みを加えて甘みを加えたもの。珍しく鶏肉とごぼうがありません。

蕎麦茹では外に設営したテントで作業しました。寒さに耐えながらのなかなかの苦行です。

翌日の19日。道の駅では会津の物産展が開催されました。若松や喜多方など坂下・湯川以外を含めた会津地方の食や工芸品が売り出されてました。ばくさくは関係してませんでしたが、坂下町の観光物産協会が出店していたブースにお邪魔してきました。ついでに記念写真を撮影。

1月7日は柳津の七日堂はだか詣りに参加。写真には写ってませんが、下帯一丁のほとんど裸同然で極寒の街道を走り、円蔵寺のお堂に集まって甘縄をよじ登るお祭りです。私は一回だけ挑戦しましたが握力が足りなくてとても無理でした。鍛えなおしてまた来年挑戦します。

お酒を飲んでしまったので現地のホテルに宿泊。チェックアウトの際に商品券2000円をもらったのでぱん工房あかべこで3500円分の買い物に使いこみました。

2日後の1月9日は道の駅あいづ湯川・会津坂下にて蕎麦の試食販売。運悪く大雪の日に当たりました。外にテントを張ってそばを茹で、屋内に持っていって無料でお蕎麦を配ります。

賄いもお蕎麦。

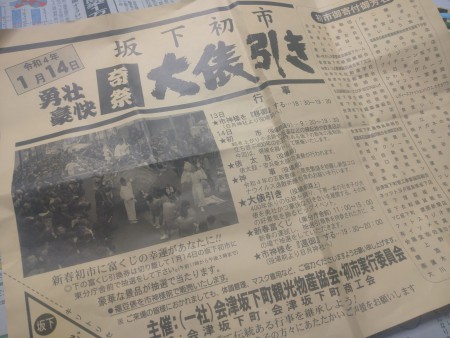

1月14日は坂下町の大俵引き。

私は農業の青年団体として初市に出店。焼きそば屋と焼き鳥屋を催しました。

俵引きに参加の様子。今年は白組でした。この時も七日堂はだか詣りと同様、下帯一丁になっての裸同然の姿で雪の中、坂下町の街道にて大きな俵を紅組白組に分かれて綱引きします。この日は風が強くて笑えるほど凍えました。

この翌日にはさすがにこたえて寝込みました。年が明けて以来、一日中ゴロゴロできたのは結局体調を崩してからとなりました。

次の写真は最近ハマった豆炭あんか。このレトロな暖房グッズで冬の就寝が楽しみになりました。

新年明けましておめでとうございます。ブログでのご挨拶が遅れました。

コロナ禍が第6波の兆候を見せ始め、新年早々から世相の雲行きは怪しいです。

今年の干支は虎ということで、苦境を跳ね返す攻めの姿勢で乗り越えられる一年になることを願います。

上の方は会社の年賀状の裏面ですが、下は個人の年賀状で描いたイラストをアップしました。バイク・車好きではベタな発想ですが、イギリスのオートバイメーカー「トライアンフ」が昔作っていたスポーツカーをテーマにしました。