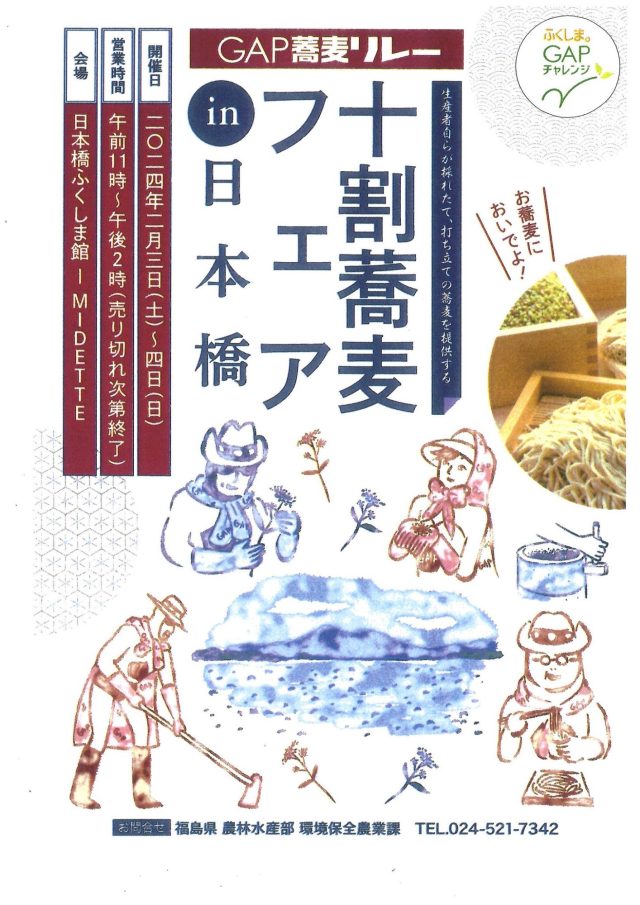

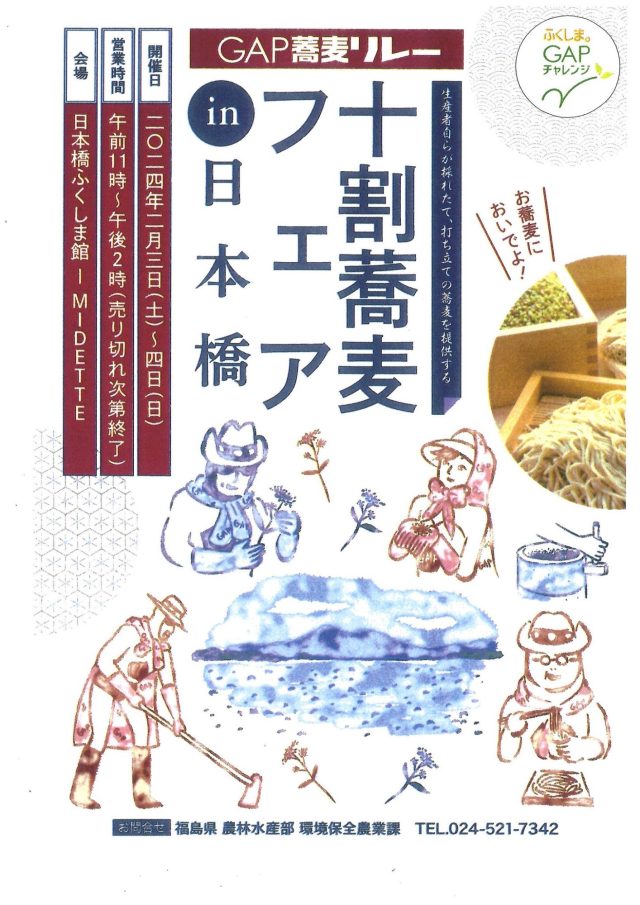

十割蕎麦フェアin日本橋

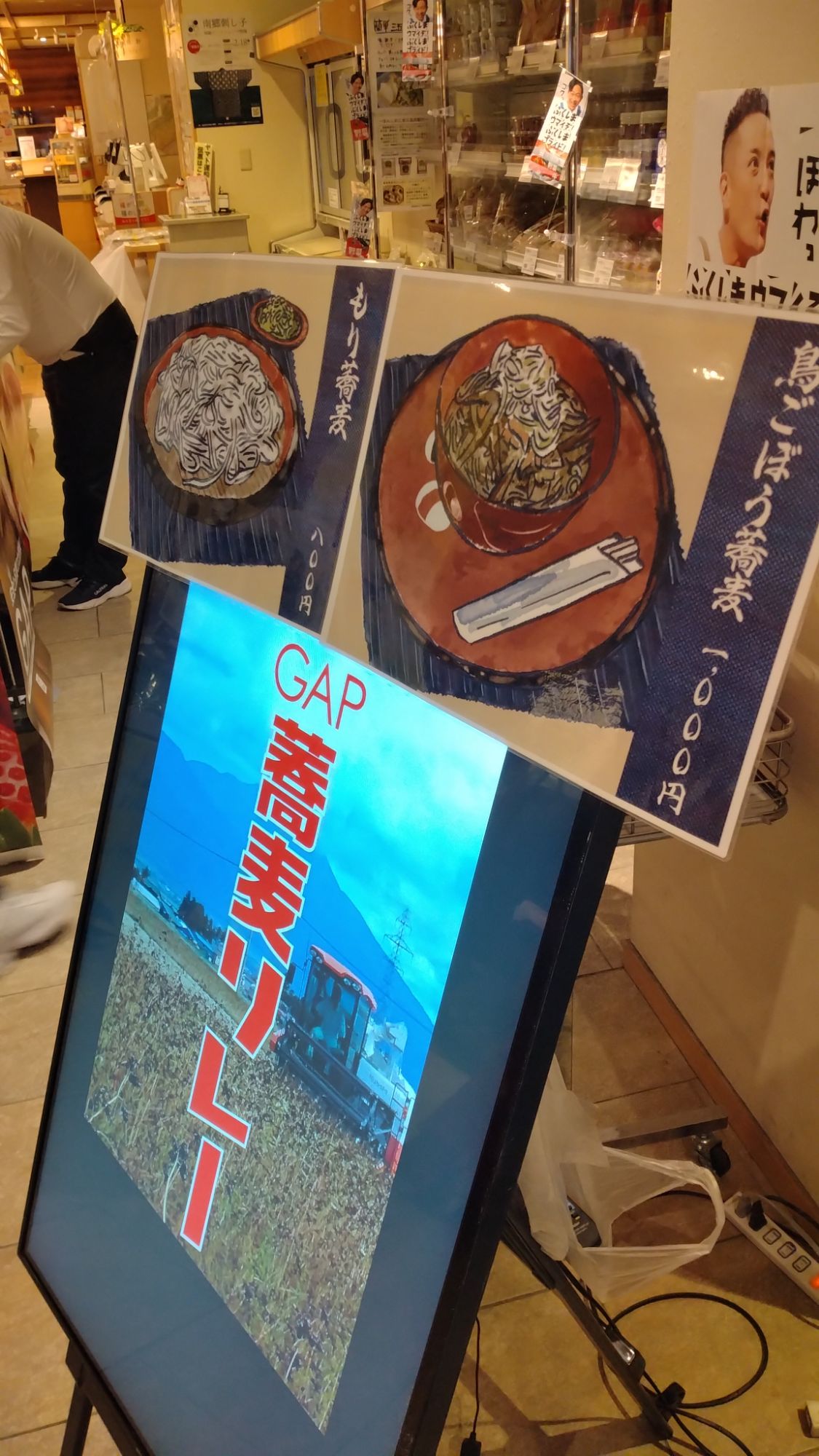

そば食堂の売れ行きは上々。最後にみんなで賄そばを食べて帰りました。GAP推進という公的な活動とうちの蕎麦の宣伝を同時に果たすことができて、とても有意義な仕事でした。

トップページ > スタッフブログ

そば食堂の売れ行きは上々。最後にみんなで賄そばを食べて帰りました。GAP推進という公的な活動とうちの蕎麦の宣伝を同時に果たすことができて、とても有意義な仕事でした。

去る12月1日は福島民報社の本社ビルにてそば会を開催。福島県のVIPに蕎麦を中心とした坂下町の名物を提供しました。

コロナの影響で一時途切れましたが、コロナ鎮静化を経て再会の運びとなりました。

忙しくて、会場の方へは行く暇も写真を撮る暇もありませんでした。

厨房では坂下町の役場・観光物産協会職員がひたすら料理の盛りつけ。

賄い蕎麦はそば打ちメンバーに限らず厨房にいたスタッフ全員に振る舞われました。

こちらは今年最後の道の駅そばふるまいの様子。

天候は吹雪で寒さをこらえながら野外での茹で調理を敢行しました。

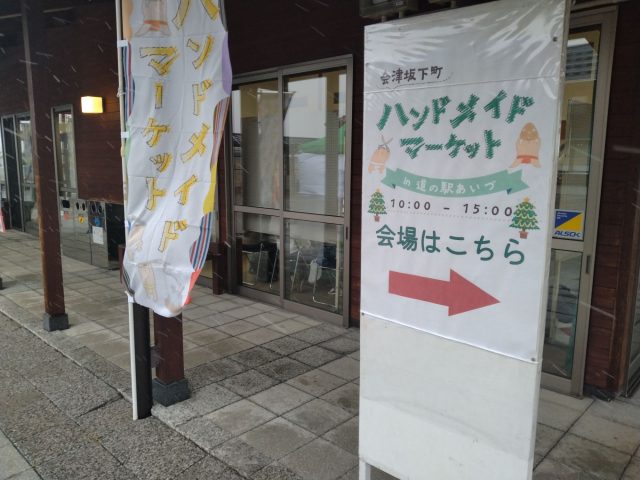

この日はハンドメイドマーケットのイベントに便乗しての蕎麦ふるまい開催。

最悪な状況を経験すると大抵の事には動じなくなります。

この日の吹雪はなかなかのものでした。

かえってトイレをしに屋内に入ると暖かさで意識が朦朧とします。

屋外に戻れば寒さに引き締まってシャキッとしました。

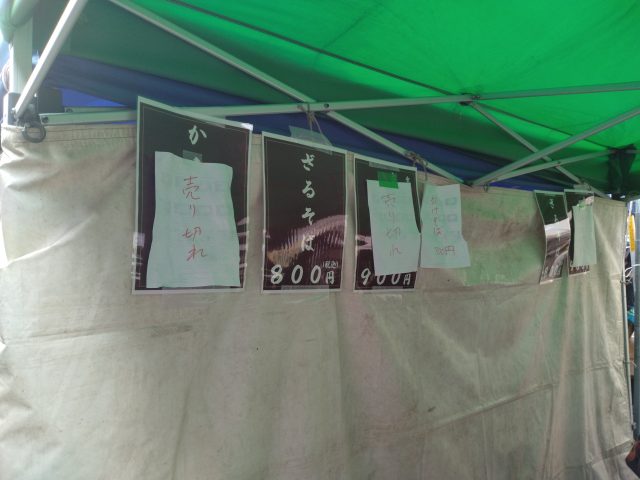

売り切れとまではいきませんでしたが、悪天候の入客にしては上々のうりあげとなり、お昼過ぎに撤収。

また来年やりますが予定はまだ未定で、これから若宮ばくさくと藤川製麺所と話し合って決めていきます。

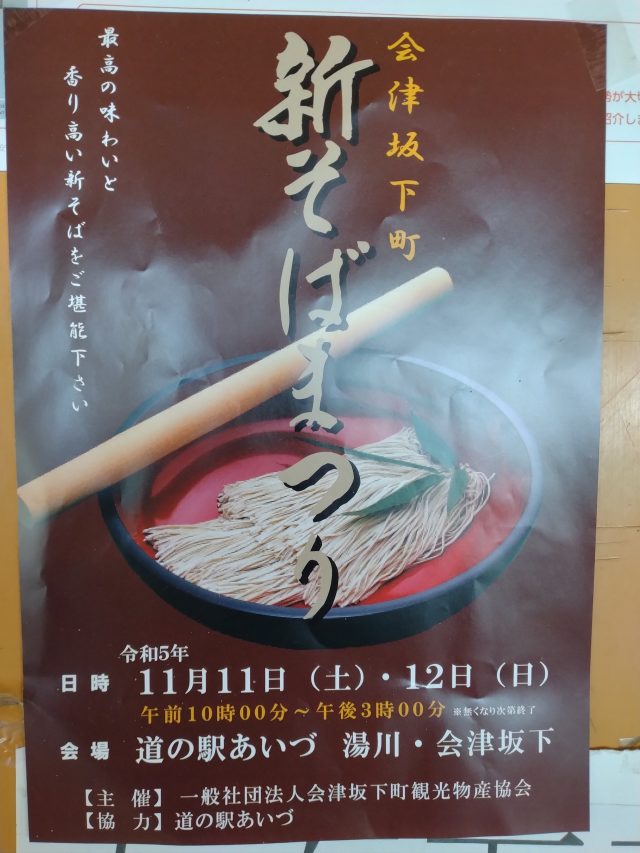

今年もやり遂げました。新そば祭り。コロナ前は町営の温泉施設に隣接した改善センターにて開催しておりましたが、ポストコロナには道の駅あいづ湯川・会津坂下に会場を移しての開催となりました。

悪天候の予報に運営側の期待は低かったものの、連日に渡っての来客数は予想をはるかに上回り、撤収予定の時刻を迎えることなく売り切れごめんの快進撃となりました。

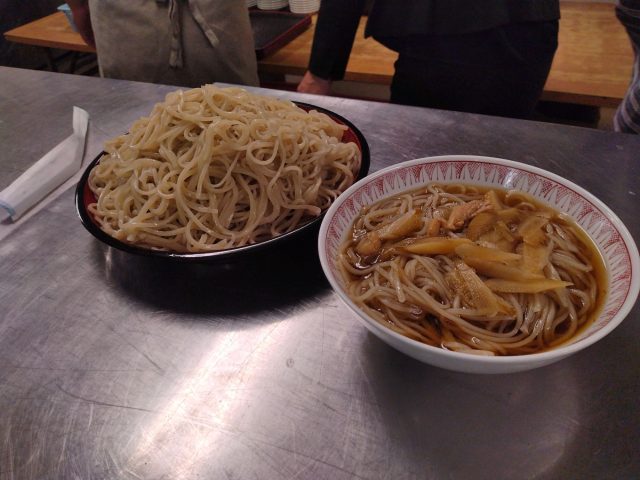

入客が落ち着いたタイミングを見計らっての賄いそば。登山で食べるカップラーメンと同じように、仕事の現場で頬張る現場飯ならではの感慨を噛みしめまました。

このイベントの主催は地元会津坂下町の観光物産協会で、地元の蕎麦打ち名人が結集しての開催。

ばくさくスタッフは参加者の一部ですが、専用ブースを設けて物販を行いました。

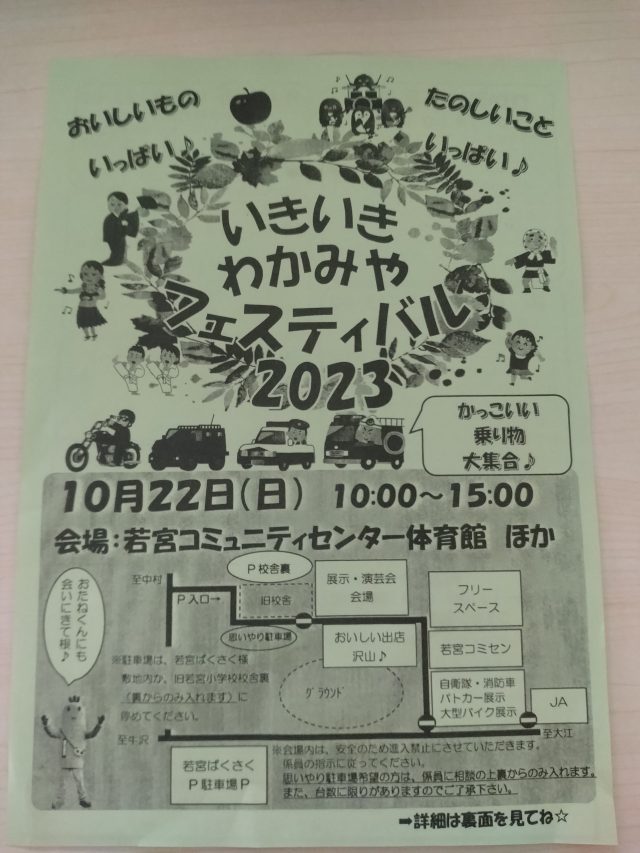

地元のイベントに参加しました。若宮フェスティバル。正式名称はいきいきわかみやフェスティバル。

開催は10月末でした。報告まで日にちがだいぶ過ぎてしまいました。

地元の小学生や俳句趣味、盆栽趣味、手芸趣味がそれぞれ作品を持ち寄って展示。音楽や各種発表などなど催しが組まれて、施設の内部にも外部にも出店が並びとても賑やか。

若宮という地域の活力がここまで力強いものだったのかと、参加するたびに実感しました。

関係者には食事券が配られ、お昼に提供されるメニューはおにぎりと豚汁。

若宮ばくさくとしては生そばと蕎麦粉、蕎麦の実、そばせんべい(フライドソバコ)を売り出し。新米はまだ準備できない状態でしたが、新そばシーズンということもあり、生蕎麦の売れ行きが好調。

野外の展示には一部スタッフの趣味が入ってます。陸上自衛隊の車両やハーレー、カワサキのバイク展示。そのスタッフの個人的繋がりなのか、ハーレー軍団が来場して会場は一時的に小さなモーターショー状態になりました。

自衛隊の車両はジープではなく、三菱のパジェロがベースとなったもの。ディーゼルエンジンで過給機つき。いろいろ見せてもらえました。

この日は快晴というほどではなくとも悪天候とはならず、野外で過ごしやすい天候で屋内でも屋外でも充実した体験ができました。来場者にも運営側にも充実した一日となったことでしょう。

地方創生、地域振興という小難しい捉え方に頼らない、地元の活力の姿が込められた一日でした。

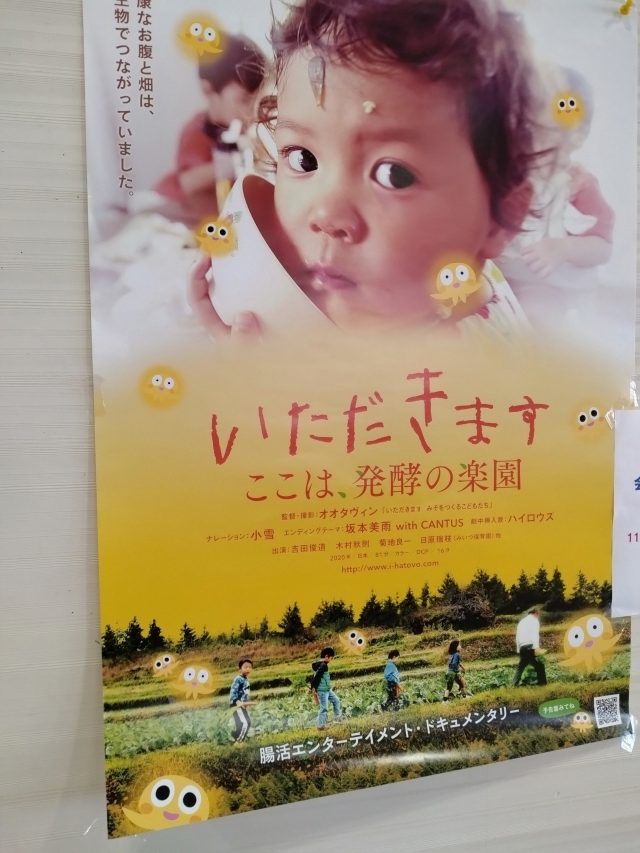

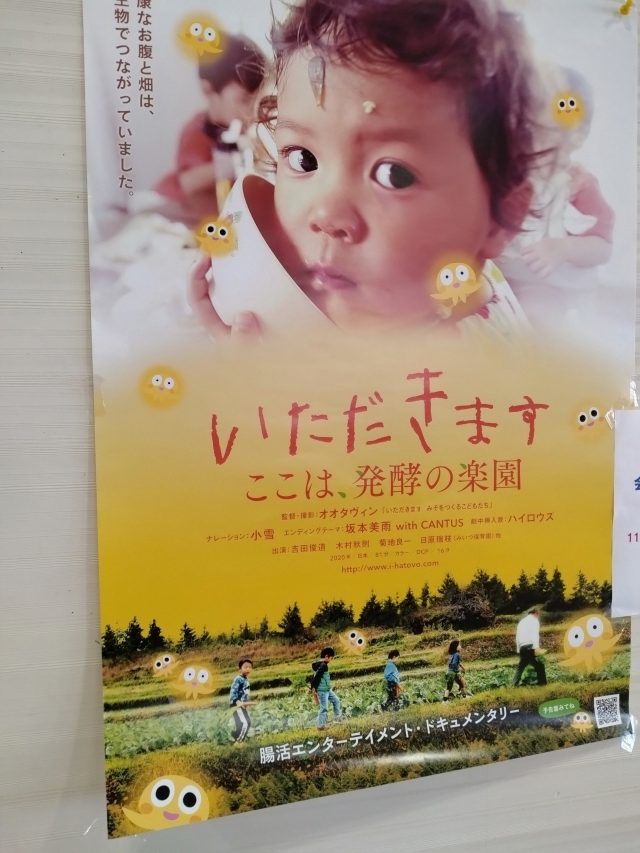

↑の映画の上映会が会津坂下町の町民体育館でありまして、その会場前でマルシェを開くというのでお誘いを頂き、出店してきました。

上映会の数日前に音響機器のテストついでの試写会がありまして、観てきました。

タイトルからして食育的なドキュメンタリーか何かかなと軽い好奇心しか持たなかったのですが、観てみれば私には驚愕の連続でした。

保育園だか幼稚園で子供たちに畑・田んぼ仕事を積極的に体験させるのですが、それがうちでやってる小学生向けの田植え体験の比ではありませんでした。

自分たちで堆肥を作り、自分たちで作物を植えて育て、自分たちで収穫して大人の手助けを得ながら調理し食べる。このように実際に体験する工程が始まりから終わりまで一貫しています。

映画のタイトルにもあるように、焦点は菌と人間のかかわりにあります。

コロナ禍をきっかけとして世の中は無菌状態の清潔な状態を良しとする価値観が社会的に浸透しています。

この映画はその風潮に逆行するように、菌の有効性と共生を訴えています。正確には常在菌という、人間の健康を助けてくれる種類の菌を取り上げています。

常在菌は人体に限らず作物をも助けていて、完全有機栽培において菌による作物への抵抗性助長や発育促進をもたらす大事な要素として紹介しています。

この映画に映される子供たちの様子はとても眩しいくらいに笑顔にあふれていました。撮影者はとても長い期間子供たちと一緒に過ごし、撮りためた映像は膨大な量になっていた中から厳選して編集してこのドキュメンタリーを通路挙げたようです。

映像の中の子供たちを観察すると、体が泥んこに汚れるとか草が顔に当たるとかそういった現代子が到底嫌がる事への反応が根本的に違っているのがわかります。土の感触を積極的に感じ取り、自分の肉体への軽いダメージを笑い飛ばす。この子供たちは根本的に現代っ子とちがうと感じました。

現代の社会問題となっている引きこもり、登校拒否やいじめで心に傷を持った子供にこの映画に映されているような自然の中で農作業に励むことがセラピーになあるのではないかと想像しました。

最近の新聞にも書かれていましたが、幼少期の食生活で将来的な腸内環境は違いが発生し、早い段階から緑黄色野菜の摂取が旺盛な子供は精神的発育が良好なのに対して肉類や油中心の子供は感情のコントロールがうまくできない傾向があるらしい。

幼少期の食生活で発酵食品など常在菌のポテンシャルは緑黄色野菜と同じくらい重要なのかもしれないと思いました。

この映画はクラウドファンディングで制作資金を募って作られたそうです。

いちおう公式ページを掲載しておきます。

公式サイト 映画『いただきます ここは、発行の楽園』

上映会は映画館ではなく、公共の施設などを使用して上映会を全国各地で開いています。

調べてみたら明日と明後日に須賀川市で上映らしいです。

場所は水彩カフェ

稲刈りが終わっていれば、もう一度観に行きたいところです。

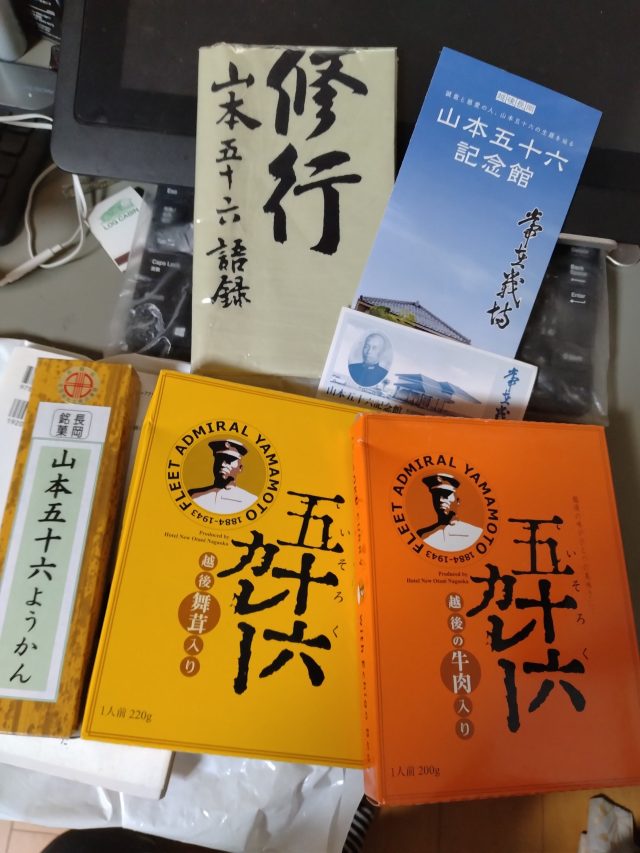

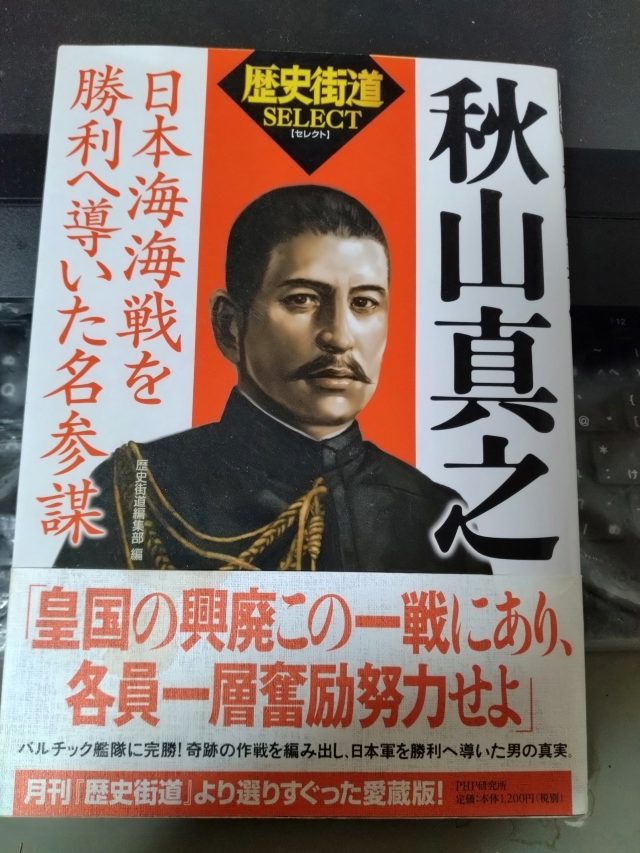

大分前ですが、山本五十六記念館に行ってきました。

田植えの繁忙期を終えての落ち着いた日常を取り戻した6月の中旬のことでした。

とある友人から本(↑)を借りていたのですが、一年以上借りっぱなしだったので、お返しに何かいい物をと思い、足を向けたのが新潟県長岡市にある山本五十六記念館でした。

記念館で思いがけない発見をしたのが、山本五十六の「誠」という思想についてでした。

山本五十六は20世紀初頭の西洋で流行していた思想である、「真、善、美」について独自の解釈を加えました。

「真、善、美」とは簡単に説明すれば、何らかの物事が最大限に完成された時、それは真実であることと、良い(善)ことと、美しいことの三つが同時に成り立っているという事を現した言葉です。

山本五十六はこれら真、善、美の三つを「誠」という一つの文字に集約させました。誠なるものは真実であり、誠なるものは良き事であり、誠なるものは美しい。

この考え方によるなら、人には真理への探究、正義、美学を求めて生きるように心がけるのが道理であると言えるでしょう。その生き方が、「誠」に尽くすという生き方です。なにか武士道的な響きが意識されてなりません。

美大出身であり、稲作という農業の一分野を生業とする自分にとっては、「美学」を切り口とした「誠」へのアプローチについての思索に捉われるようになりました。

現代の農業は大きな歪みの中にあります。特に日本にとっての稲作は農業の歪みの中でもトップクラスと言えるでしょう。食糧管理法で国による管理が強いられた長い歴史を経ての今現在、日本国民の食料の消費構造はすっかり変化し、同時に人口減少による消費量の絶対数は減少し、しかも米市場はグローバル化の圧力の前にその厚い保護政策は穴を広げている。

農業の安全性についても変化が求められています。70年代80年代から勢いづいた機械化と農薬の進歩と普及は資本主義に駆り立てられた勢いで、もはや自然の産物からかけ離れた工場での製造物のようなものを目指しています。

そして今さらになって農業による自然環境への負荷低減と食料自給における国家の安全保障面での価値の見直し、農業という産業を支える原料(原油や肥料の原料)の海外依存の刷新など数々の課題が積み立てられて農業者たちは悲鳴を上げている。

いったい農業とは何のための産業だろう。特に稲作農家としては、稲作の本当の在り方とは何なのか。そんな疑問が絶えません。

そのヒントがつい6月から7月にかけたとある出会いの中で見つけることができたように思えます。

農協の青年団体である農青連の活動として、福島県会津喜多方市の熱塩加納小学校で行われる「田んぼの生き物調査」という活動に参加してきた時のことです。

本来はこの日の活動内容は、野外に出て小学生たちと田んぼで生き物を捕まえてきて、新潟県佐渡島から特別講師として招かれた農業普及員に生き物の解説してもらうというものでしたが、あいにくの大雨で中止。

かわりに特別講師が事前に捕まえていた生き物たちを生徒たちに見せながら生き物の解説をし、最後はプリントを使って生き物たちの生態についての問題を解いて答え合わせをしました。

熱塩加納小学校の取り組みが紹介されるのですが、子供たちに農作業を積極的に体験させ、作物はすべて有機栽培で育てていました。

農作業という体験が子供の発育に何の作用があるのか、その科学的な根拠を私は持ちません。しかしその効果の大きさを目の当たりにする出来事がありました。

田んぼの生き物調査にゲスト参加として福島大学の食農学類から教授と大学院生と学生の三人がいました。その大学院生の実家では納豆を作っているのですが、それを聞いた小学生の一人が大学院生から納豆の作り方を聞きたいということで質問攻めにしました。

我々の控室として割り当てられた音楽室に、見知らぬ大人たちがゾロゾロとたむろする所にその小学生は臆することなく入り込んで大学院生を捕まえてのその光景である。

大学院生は小学生のあまりにも熱心な姿勢となかなか終わらない質疑応答のやりとりに窮して、ついには「ちょっと、外で話そうか」と連れ出す始末でした。

そのやり取りを横で見て私は衝撃を受けました。その小学生の好奇心、探究心、自発性、コミュニケーション能力、度胸というか物腰、礼儀正しさ。これがテレビゲームなど高度な娯楽に囲まれた現代の子供だろうか。まるで違う。

身体は小さいけど、その中身には大きなものを持っていると私は確信しました。これが農作業を教育に取り入れた成果の片りんなのだろう。

現代の農業には景観の維持や地域社会の結束や災害予防などといった多面的な機能性に価値があると認められています。しかしまさか子供の内面発育に絶大な効果があるとは思いもよりませんでした。

まさに教育的機能性における価値とでも言いましょうか。受験戦争学歴社会という名のジハードに取り付かれた現代日本の価値観からかけ離れている世界を見たように思えます。

そんな価値観ができ上る前からあったはずなのに、いつのまにか見失っていただろう、人間の尊厳を醸成する場所。そんなイメージを私は熱塩加納小学校に強く結びつけることになりました。

そしてその熱塩加納小学校みたいな場所は意外にも日本にはいっぱいあって、しかもドキュメンタリー映画となって認知を広めているということを知りました。

いったんここで区切って次回は↑について書こうと思います。

スタッフブログの更新がご無沙汰となり勝ちとなりました。現在は田植えシーズンの忙しさにもまれております。

今年は温暖な気候が目立つようで、いつもは真っ白な飯豊山が尾根のところの雪解けが進んで雪山としての迫力に欠けております。今年の異常気象を予感させる気がしてなりません。

今年から田植え機を一台更新しました。自動運転などといった先端技術の付加機能が目立ちますが、田植え機としての作業機械の部分の熟成も意外と進んでいる印象です。稲を植え付ける機構の正確さ、信頼性、スピードが年々高められている気がしました。

田植えシーズンを目の前に迎えるタイミングとなる4月中旬に、町のイベントである桜まつりには地元のそば打ち仲間(高寺蕎麦打ち伝承会)に混じって蕎麦食堂を開きました。

天候に恵まれず強風と散発的な雨に苛まれましたが、健闘は果たしました。

プロの調理師の協力で、本格的な天ぷらを現場で調理提供。その作業スピードと天ぷらの質の高さを両立した仕事の処理能力には驚かされました。とても心強い助っ人でした。

地元の伝統的な食文化である蕎麦打ちとしてこうした町おこしのイベントに参加するたびに、地域の観光資源の力としての伝統文化の重みを感じます。

一昔前にはリゾート法というものがありました。日本の対米輸出偏重を改める手段としてアメリカは日本に対して内需による経済循環の強化を求めました。その一環として首都圏に偏在した人口にレジャーの需要を提供することを目指し、地方に大型のリゾートホテルを乱立させます。それがバブル崩壊と人口減少でリゾート需要は一気に低迷。デカデカとした負の遺産が各地に残された形となりました。

中央の主導による地方リゾートの開発は”金とコンクリート”と揶揄されるように建造物などハード面に偏りがちでした。その反省として今では地域おこし協力隊など”人”などによるソフト面への転換を進めます。

地方の市町村では観光振興の部署を役場から独立させて法人経営の方式による運営への切り替えを目指しました。

私の地元である会津坂下町では観光物産協会という組織がそれを担います。

”金とコンクリート”による観光資源の大規模な開発から反省し、地方都市は自分たちの土地の魅力を自分たちの居場所にしか無い物に求めました。その探し求める先というのは自然と、その地方に根差した伝統や歴史に向かいます。

私が生業とする蕎麦打ちはそんな地方創生の役の一端を担っていることを意識します。その役割へと繋げてくれた、歴史書などに記されることもなく古来から蕎麦打ち文化を継承してきてくれた先人たちには頭が上がりません。

今回は生そばの麺と同じような細さで切って揚げてみました。

短くして揚げてもせんべいはクネクネ曲がってしまって一定せず。

食べやすさ、パッケージングの効率化に向けての課題が残されました。

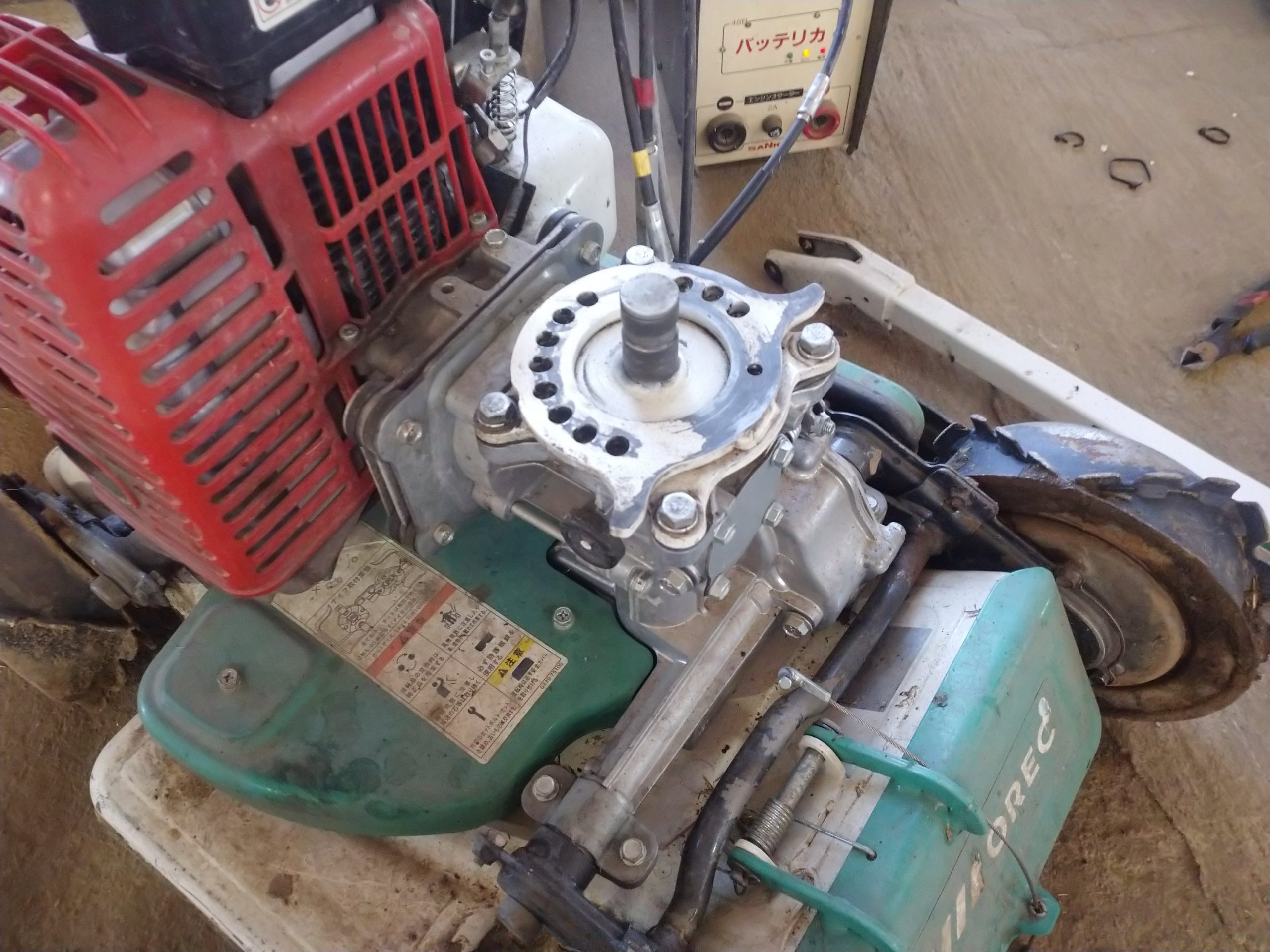

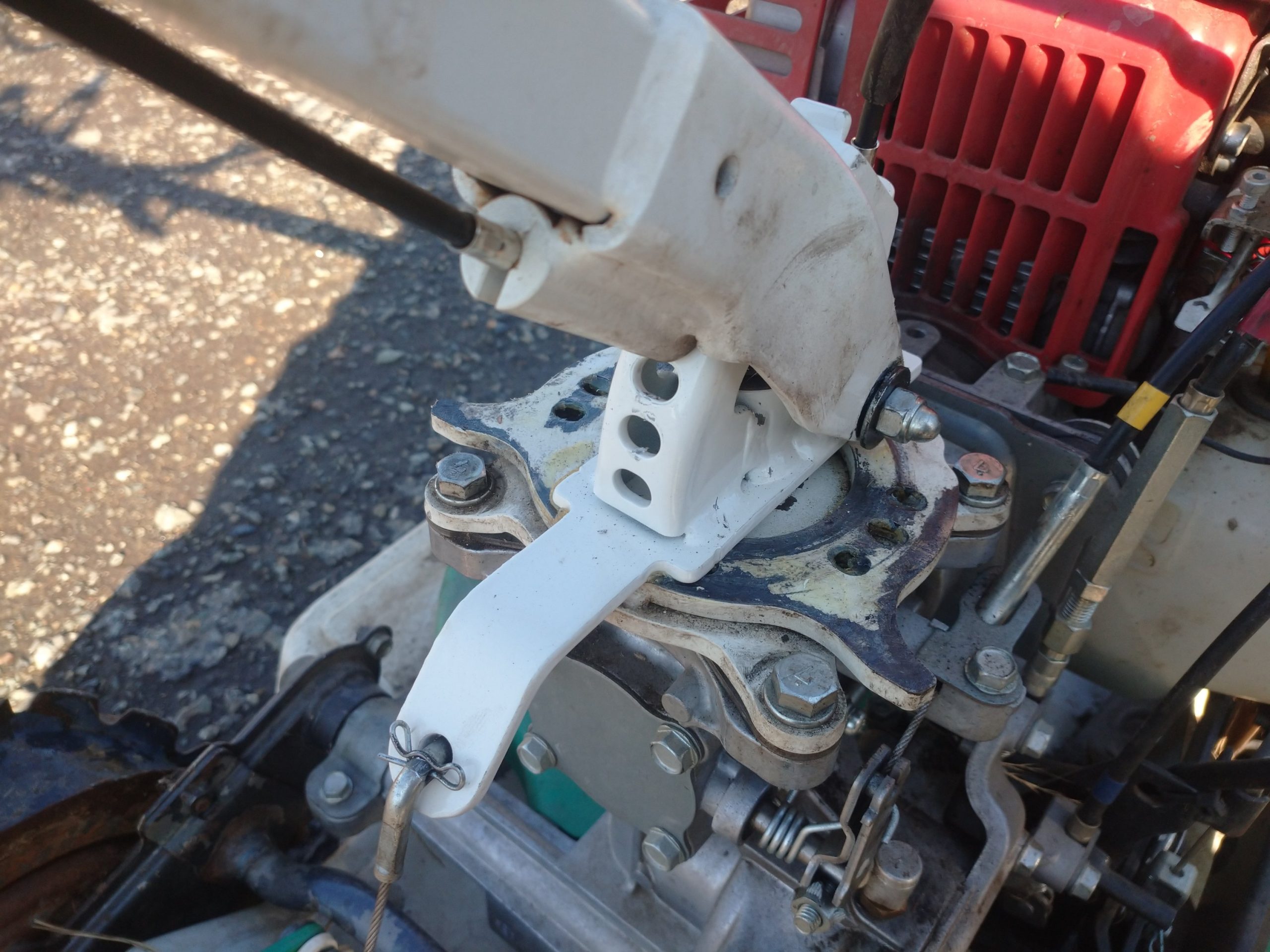

前年の酷使が祟りました。パーツを取り寄せて自分で交換します。

パーツ交換完了。これくらいの整備は自主的にこなせるよう努力していきます。

私が所属する地元の会津坂下町商工会青年部の行事で鉄器産業で歴史のある新潟県燕三条市に行ってきました。

旅行計画は私が段取りしたものです。

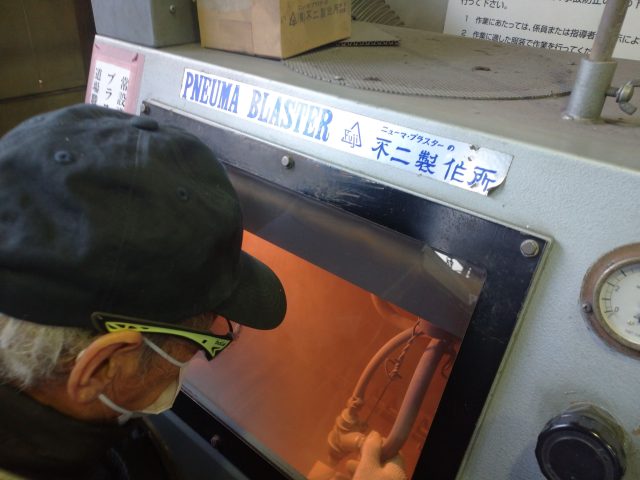

初めに三条鍛冶道場にてペーパーナイフ作りを体験してきました。

施設はピカピカの備品が揃った公共施設。この町は博物館や図書館などの公共施設にかける出資が厚いように見受けられました。なかでも技術の伝承、歴史資料の保存と公開に対する意気込みを感じます。

ペーパーナイフはこの五寸釘から作ります。

コークスで熱して

叩いて延ばします。写真は取っ手の方を延ばす作業ですが、刃の部分も同様に行います。

講師のおじいさん。この写真はナイフを研磨してもらうところです。

仕上げにサンドブラストで表面仕上げ。

私が愛用する肥後守ほどとはいきませんが、新聞紙くらいなら普通に切れる質でした。後々にはレザークラフトで鞘でも作ってあげれば様になるでしょう。

続いてプラスチック製造加工の会社が隣接したミュージアムに行ってきました。中にはコレクションのクラシックカーや原付、バイク、発動機、農機具、レトロな日用品などがびっしりと展示されています。

ホンダの往年の名車にまたがらせていただきました。

これは三条市の図書館に展示されてたBMWのヴィンテージバイク。

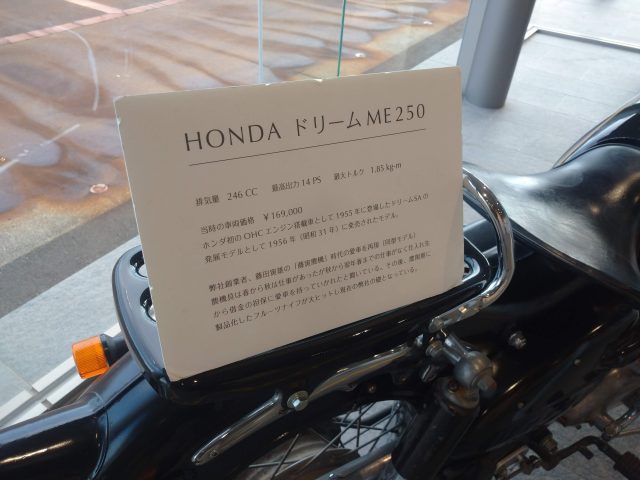

これは藤次郎という刃物店に置いてあったホンダのヴィンテージバイク。

この燕三条という町はバイク愛の主張が強い印象を持ちました。

藤次郎というお店は内部の工場を公開したつくりとなっていて、ナイフづくりを見せることを念頭に置いてゲスト用の通路を内部に通した作りとなってます。

見学しているこちらとしては別に無視して作業に集中していてほしいのに、中の作業員さん達はわざわざ挨拶してくれます。従業員は若い人ばかりで、高齢化問題に悩む中小企業の気配はみじんもありません。ここまで若い従業員を引き付ける努力は並大抵のものではないでしょう。

二日目の予定は朝いちで弥彦神社を参拝。この後ロープウェーで山の上に登って御神廟をお参りするはずが天候悪化で中止。

予定変更で急遽海沿いを南に移動。マイナーなお店で浜焼きを買い、寺泊で海鮮丼を頂きました。

水揚げしたタコやサバやアナゴをその場でさばいて熱処理したものを浜焼きと言うそうです。

私はサバとタコを買いました。かなりの美味で、特にタコは歯ごたえがあって嚙み切るのも簡単。噛めば噛むほどうまみがにじみ出てきます。塩加減が絶妙。一見したらみずぼらしいお店ですが、商品の内容は超絶品でした。

昼食は寺泊の魚市からすこし南のはずれに位置するお店でとりました。

日本海側とはいえ、海際に近い土地は滅多に雪が積もることは無いと聞いていたのですが、この日の寒波は強烈だったようでこの通りでした。

写真はワイナリーです。天気が良ければもっと出歩いて風景を楽しむなり買い物を楽しむなりできたはずだとは思いますが、別に遠くもないのでまた日を改めて来ようと思います。

今年も道の駅あいづ津川・会津坂下にて蕎麦の試食販売をひらいております。

農閑期である冬の時期に生蕎麦の売り上げを挙げるための宣伝として初めて7年くらいが過ぎました。

最初の頃は試食のお蕎麦を配ってもほとんど見向きもされなかったのが、回数を地道に重ねることで手に取ってくれるお客様も増えて生蕎麦の売り上げもかなり上がりました。

今では蕎麦を打つ手間が追いつかないほどです。

だからと言ってもうやめるという事もなく、

厳しい寒さに耐えながら野外でそばを茹でる作業は身に応えます。私はこの仕事の後に体調を崩すことも何度もあるくらいです。かえってそれが初市俵引きと七日堂はだか詣りへの身体作りになったのかもしれません。

長年使い込んだ調理台にガタが出てきました。組付けのビスが緩んで無くなっているところが数か所。ビスのゆるみもあり、応急処置して仕事をつづけました。

坂下町の観光物産協会から借りているテントですが、いちばん使用頻度が多いのはこの蕎麦ふるまいでしょう。

大内宿と山都の二つのそば処に挟まれた坂下町の十割蕎麦を盛り上げようと始めた小さな取り組みでしたが、今は努力が十分に報われた時期に入ったと思います。

あとは方向性をどう広げるか。

一緒に協力してくれている藤川農産とでその話が尽きません。ひとまずは道の駅あいづ湯川・会津坂下から違う場所でのそばふるまいなどを検討しています。