先日の休日には久しぶりにツーリングを満喫しました。

二口峠を通る林道二口線の探検が目的でしたが、行き止まりであえなく撤退。お昼も近かったので近くに蕎麦の旗がやたら立ててあるお店に立ち寄りました。

注文したのはにしん蕎麦大盛とあんこ餠。お蕎麦はいかにも器具から押し出すタイプの丸めんの大衆そば。ニシンは丁寧に骨が取り除かれて甘煮されてました。朝に家を出発してからろくに食べ物をおなかに入れてなかったのでここの手料理をとても美味しくいただけました。

食事を終えて出発する頃には続々と家族連れのお客さんが来客。バイク一台で駐車スペースまるまるひとつ占領している自分の気持ちが重くなってきました。

食事を終えて出発する頃には続々と家族連れのお客さんが来客。バイク一台で駐車スペースまるまるひとつ占領している自分の気持ちが重くなってきました。

その後もいろいろな道を探検しては通行止めの看板にぶつかり、気が付けば走行距離はおよそ500km。帰り着いたころには夜中の21:40。朝の出発が06:00くらい。日帰りとしては足を延ばし過ぎました。

その後もいろいろな道を探検しては通行止めの看板にぶつかり、気が付けば走行距離はおよそ500km。帰り着いたころには夜中の21:40。朝の出発が06:00くらい。日帰りとしては足を延ばし過ぎました。

しかし収穫もいくつかあり、月山までのアクセスに都合のいい裏道や、

途中で険しそうなダートにビビって引き返しましたが楽しくてマイナーな山深いワインディングや、

行った時には通行不能でしたが、今月31日に開通予定の笹谷峠(R286)など、

この他にもいろいろ見つけましたが、これからの自分の行動範囲を広げるのに役立つ自分の地図を大きく成長させることが出来ました。

しかしどこかに行くたびに未舗装路に出くわす回数がここ数年で多くなってきたので、そろそろオフロードでの走破性を考えた車種を揃えることを考えるようになりました。自分がセローなんか手に入れたらどんな探検を始めるのか、わくわくして妄想が止まりません。

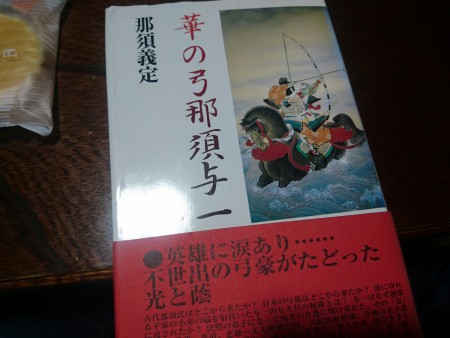

母の実家で聞かされてショックだったのですが、南会津にある母の実家は、源平合戦で義経が戦った屋島の戦いの際に平氏から源氏へ向けた挑戦というか催しとして有名な、軍船に掲げられた扇の的を射ち落とすという大役を遂げた歴史上の人物がルーツだったらしいです。その人物の那須与一が新潟県にある五十嵐神社の発祥となり、後になってそこの一門の人物が南会津に移り住んで今の母の実家へと繋がっているそうです。数年前に五十嵐神社の宮司さんが実家に挨拶にやってきてこの本を置いていったそうです。これは時間のある内に読まなければ。私は以前に吉川英治の小説で新平家物語を読んだのですが、その小説では義経に肩入れしていたのをよく思わなかった頼朝に睨まれて左遷されたと記憶してます。今となってはうろ覚えですが。母の実家の90歳になるじいちゃんが、元気なうちにこの五十嵐神社に拝みに行きたいとの希望を受けたのでさっそく下見に行ってきました。 場所は今までに何度も散歩で通り過ぎていた場所であり、個人的に好きな峠である福島県の只見町から新潟県の魚沼市に抜けるR252の六十里越峠の美味しいところが終わった辺りと49号線で新潟県へ走って山間部が終わった辺りのちょうど真ん中でした。

場所は今までに何度も散歩で通り過ぎていた場所であり、個人的に好きな峠である福島県の只見町から新潟県の魚沼市に抜けるR252の六十里越峠の美味しいところが終わった辺りと49号線で新潟県へ走って山間部が終わった辺りのちょうど真ん中でした。

バイクで下見に行くわけですが、ちょっと面倒な定期メンテのタイミングにぶつかり、バイクいじり開始。純正とは違って再利用できるエアフィルターの洗浄と注油作業です。

オイルも交換。いつもお世話になってる野沢町のバイク屋でワコケミの化学合成オイルを注入。

オイルも交換。いつもお世話になってる野沢町のバイク屋でワコケミの化学合成オイルを注入。 写真は下見を終えて未開拓の林道を物色しながら帰っているところです。

写真は下見を終えて未開拓の林道を物色しながら帰っているところです。 自分一人でバイクで来るにはなんてことのない距離ですが、90歳のおじいちゃんを連れてくるとなると話は違います。これからおいおい暇を見て都合のいい日におじいちゃんを乗せてくる段取りを考えようとのんびり考えてました。そしておよそ24時間後にはまったく同じ場所に自分が立っているとはまったく想定しておりませんでした。

自分一人でバイクで来るにはなんてことのない距離ですが、90歳のおじいちゃんを連れてくるとなると話は違います。これからおいおい暇を見て都合のいい日におじいちゃんを乗せてくる段取りを考えようとのんびり考えてました。そしておよそ24時間後にはまったく同じ場所に自分が立っているとはまったく想定しておりませんでした。 母と母の姉であるおば、そしておじいちゃんを連れて母の乗用車を私が運転して到着。駐車場から本殿までけっこう距離もあり階段も長いのでおじいちゃんを私と母で支えながらのお参りです。境内での写真撮影は自粛したので、入り口で撮った一枚だけを掲載。ご容赦ください。

母と母の姉であるおば、そしておじいちゃんを連れて母の乗用車を私が運転して到着。駐車場から本殿までけっこう距離もあり階段も長いのでおじいちゃんを私と母で支えながらのお参りです。境内での写真撮影は自粛したので、入り口で撮った一枚だけを掲載。ご容赦ください。

お参りを済ませたらちょうどお昼の時間。近場で見つけた食堂でお昼を済ませました。海鮮とごはんがとても美味しい、立派なお店でした。なぜか納豆に力を入れたメニューが揃っており、お店のこだわりを感じました。

神社まで行く時は会津若松から高速道路を使用して近場から下道を辿るルートでしたが、帰り道はおじいちゃんの希望で六十里越峠を通りました。お年寄りその他乗客を気遣いながらの運転だと、楽しいワインデングは一変して神経をすり減らす障害の塊となります。休憩を小まめにとり、主に道の駅に寄り道しながら帰りました。

神社まで行く時は会津若松から高速道路を使用して近場から下道を辿るルートでしたが、帰り道はおじいちゃんの希望で六十里越峠を通りました。お年寄りその他乗客を気遣いながらの運転だと、楽しいワインデングは一変して神経をすり減らす障害の塊となります。休憩を小まめにとり、主に道の駅に寄り道しながら帰りました。

おじいちゃんの昔年の願いをかなえてあげられてよかったです。高速を使えばなんてことの無い距離なので、一回だけじゃなく、言ってくれれば一年に数回は来れるよと伝えましたが、もうこれで満足したみたいでした。

おじいちゃんの昔年の願いをかなえてあげられてよかったです。高速を使えばなんてことの無い距離なので、一回だけじゃなく、言ってくれれば一年に数回は来れるよと伝えましたが、もうこれで満足したみたいでした。

7/13は家庭菜園に目覚めた母のために管理機を見て回る目的で山形県のさがえ町で開催されているヤンマーの農機展示会に家族で行ってきました。ヤンマー職員の社用車などが停まっている駐車場を見つけてそこに車を停めたのですが、そこから会場まで歩くと長いこと長いこと。それもそのはず、会場の近くは来場者の為に駐車場が準備され、スタッフたちは来場者の邪魔にならないように一番遠いところに停めていたのでした。

途中で送迎バスを見つけたので利用しました。灼熱の炎天下を歩いた後に入る冷房の効いたハイエースはまるで天国です。

途中で送迎バスを見つけたので利用しました。灼熱の炎天下を歩いた後に入る冷房の効いたハイエースはまるで天国です。 手すりの位置や自動で展開されるステップ、身動きのしやすい社内スペースの設計など、トヨタの仕事は絶妙です。

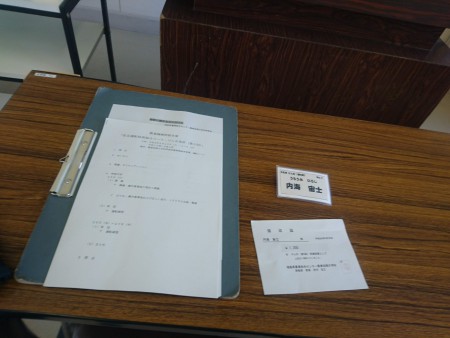

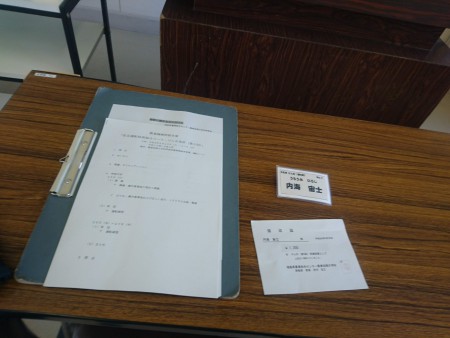

手すりの位置や自動で展開されるステップ、身動きのしやすい社内スペースの設計など、トヨタの仕事は絶妙です。 受付で氏名記入。

受付で氏名記入。 食事券は無料提供されるうどんorそば。私はそばを注文。トッピングのわかめとネギを大量に盛りました。ネギは千切りにした後に水にさらしてあったのか、苦みが抑えられてました。

食事券は無料提供されるうどんorそば。私はそばを注文。トッピングのわかめとネギを大量に盛りました。ネギは千切りにした後に水にさらしてあったのか、苦みが抑えられてました。

展示された車両の中にはヤンマーが事業提携しているジョンディアもゲスト参戦。フェラーリデザインのヤンマーたちに囲まれる中でこの無骨なフロントフェイスは際立ちます。

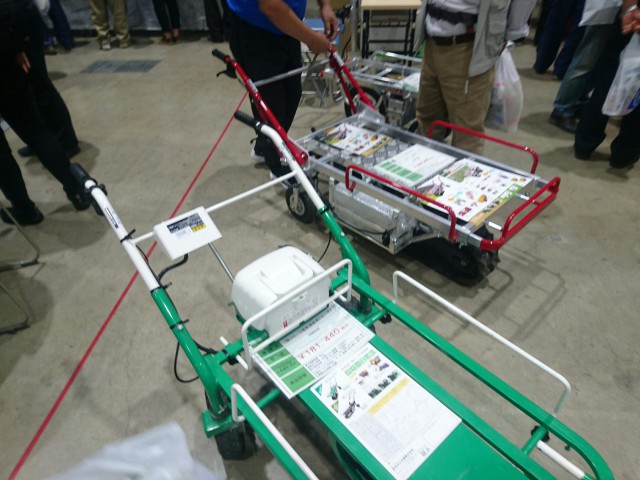

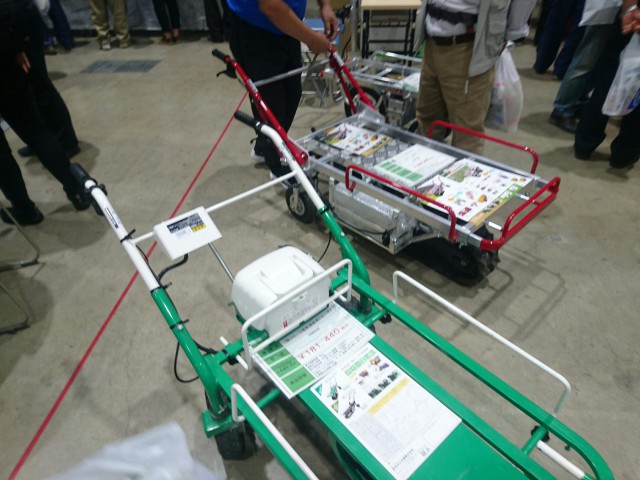

展示された車両の中にはヤンマーが事業提携しているジョンディアもゲスト参戦。フェラーリデザインのヤンマーたちに囲まれる中でこの無骨なフロントフェイスは際立ちます。 扱いやすさを徹底追求された管理機のニューモデル。園芸に目覚めた年配の購入層に向けて軽さと操作性を徹底的に追求された意欲作・・・という印象をスタッフさんの売り込みを通して抱きました。抽選で5万円くらいお得に購入できるというキャンペーンに応募。中古のでいいと言っていたのはなんだったのやら。

扱いやすさを徹底追求された管理機のニューモデル。園芸に目覚めた年配の購入層に向けて軽さと操作性を徹底的に追求された意欲作・・・という印象をスタッフさんの売り込みを通して抱きました。抽選で5万円くらいお得に購入できるというキャンペーンに応募。中古のでいいと言っていたのはなんだったのやら。 会場のすぐ隣に教習場が隣接しており、そこで中型バイクに乗った熟練者二人が慣熟走行を行っておりました。一人が教官なのはわかりますが、もう一人も同じような服装で、とても初心者とは思えない垢抜けた走らせ方をしておりました。多分、生徒では無いですね。

会場のすぐ隣に教習場が隣接しており、そこで中型バイクに乗った熟練者二人が慣熟走行を行っておりました。一人が教官なのはわかりますが、もう一人も同じような服装で、とても初心者とは思えない垢抜けた走らせ方をしておりました。多分、生徒では無いですね。

ゴアテックスのレインウェア。スタッフとお話すると、生地の供給元はアウトドアブランドで名高いモンベルと共同らしいです。あそこもちゃっかり園芸ウェアがラインナップにありますし。ここでは受注生産体制という企業努力で高価なゴアテックスウェアを低価格で提供してるらしいです。最近気になっていたノースフェイスのウェアよりひとまわり安くて、注文しておくべきだったと後悔しました。

ゴアテックスのレインウェア。スタッフとお話すると、生地の供給元はアウトドアブランドで名高いモンベルと共同らしいです。あそこもちゃっかり園芸ウェアがラインナップにありますし。ここでは受注生産体制という企業努力で高価なゴアテックスウェアを低価格で提供してるらしいです。最近気になっていたノースフェイスのウェアよりひとまわり安くて、注文しておくべきだったと後悔しました。 大型特殊免許取得に向けた英才教育にはうってつけ。子供もよろこんで跨がりますが、それを眺める親が一番楽しそうに見えました。

大型特殊免許取得に向けた英才教育にはうってつけ。子供もよろこんで跨がりますが、それを眺める親が一番楽しそうに見えました。 帰りにはりには南陽市のカレー屋ポン太で食事。私にとっては顔を覚えてもらうほど何度も来てましたが、今回は家族を連れてくるのは初めてで、お店のおばさんとおじさんの歓待を頂きました。父と母はお店のオリジナルメニューのポン太カレー。私は劇からチーズハンバーグ大盛り。

帰りにはりには南陽市のカレー屋ポン太で食事。私にとっては顔を覚えてもらうほど何度も来てましたが、今回は家族を連れてくるのは初めてで、お店のおばさんとおじさんの歓待を頂きました。父と母はお店のオリジナルメニューのポン太カレー。私は劇からチーズハンバーグ大盛り。

食事の後は近くの熊野大社へお参り。

食事の後は近くの熊野大社へお参り。 ここの名物、境内裏の彫刻の中からウサギを三匹見つけると幸せになれるという言い伝えに習い、父も母もウサギ探し。母は難しかったのか、一匹で断念。父はあっさり三匹見つけたと言ってます。

ここの名物、境内裏の彫刻の中からウサギを三匹見つけると幸せになれるという言い伝えに習い、父も母もウサギ探し。母は難しかったのか、一匹で断念。父はあっさり三匹見つけたと言ってます。

連休の第一日目の家族サービス終了。私がバイクで通い慣れているスポットに家族を連れて来られたのは楽しい思い出になりました。

連休の第一日目の家族サービス終了。私がバイクで通い慣れているスポットに家族を連れて来られたのは楽しい思い出になりました。

今日のばくさくはビックパレットふくしまで毎年開催される農業機械の展示会を視察。早朝に出発した会津では寒かったのが、郡山に着いてもまだ寒い。去年の水不足も困りましたが今年のぐずつく低気温も不安になります。

会場に到着してもまだ30分も早かったため、二階の喫煙室で会場の様子を眺めながら時間を潰しました。

10:00にいよいよオープンしたので入ってみるとまず最初にヤンマーの最新機種が勢揃い。出入り口から入ってきたゲストへの視覚効果を計算したことがよくわかる見事な陣形でお出迎え。宣伝効果は抜群です。

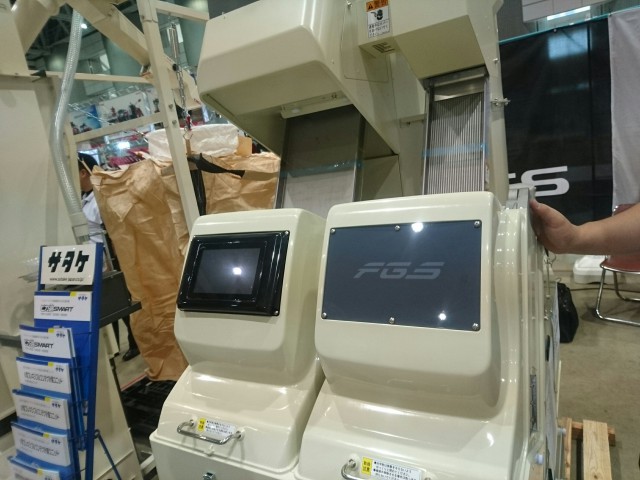

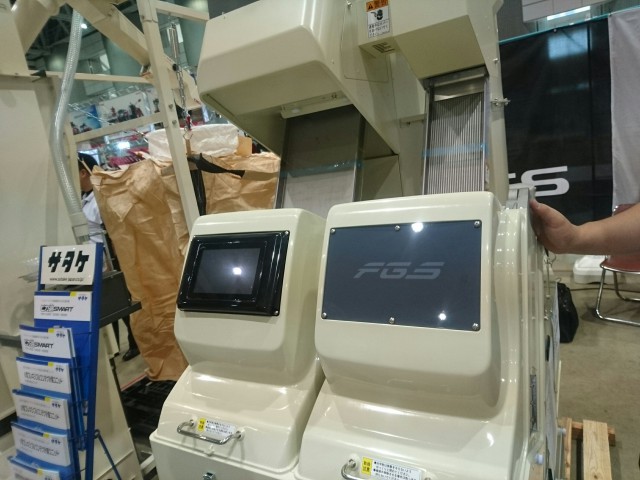

今年の稲刈りシーズンに合わせて導入予定の新しい設備を見てみんな(もみすり班)でスタッフに質問攻め。懇切丁寧な対応ありがとうございました。話を聞けば聞くほど頼もしい機械だとわかります。それにしても従来品にくらべてずいぶん進歩しました。トラクターやコンバインなどの重機や乾燥機はほとんど技術的な進歩が完成されてて、10年20年たっても基本的な構造は変わりませんが、収穫したお米を選別する分野の機械はまだまだ進歩の余地があるみたいです。

お話が長引いてみんなに置いて行かれ迷子になりました。

携帯に電話すると父達はすぐ近くのブースで買い物してました。

発動機運転会で集まった展示品たちの大きさも魅力ですが、最新の発動機の小型軽量化に向けた技術的進歩にも驚かされます。

草刈り機のウイングモア。使い込まれたものしか見ることが無かったので、新品のピカピカな状態のを見ると違和感を感じます。

すぐとなりにはひとまわり小さく軽く作られたものがありました。もろいところで使うには良さそうですが、前輪が動かない単輪駆動なのがちょっと不安です。軽いからいらないのかもしれません。

コンバインの正面の真ん中のが開くようになってます。この構造なら毎朝の整備点検が格段に楽になります。

肥料の注文ブース。農業を総合格闘技で例えるなら、機械作業や地味な手作業は立ち技で、肥料など科学分野は寝技に相当すると思います。

気合いの入ったイラスト。幸村誠のマンガのヴィンランドサガに出てきそうな感じでした。最近だとゴブリンスレイヤーでしょうか。

バイク・登山に使えそうな雨具を探しましたが、みんな一万円以上の高級品。今日持ってきたお小遣いではとても…。

鳥獣対策用と見出しが貼られてますが、どうみてもサバゲー向けとしか思えません。東京マルイのOEMかもしれません。

あれこれ見てるうちにまたはぐれました。気にしないで冷やかしを続行します。

ロータリーの爪交換に最適なツール発見。対応のボルトサイズが固定の為、購入は見おくりました。

イセキのデザインもいかつい顔のが登場してきました。それにしても昔ながらの明るい青色からダークブルーに変更されたんですね。さらに昔は赤色の時代があったようですが。(出典本、タナボタクボタより)

コマツのフォークリフト。

タイヤが空気要らずの特殊な構造をしています。

喫煙車達の為のテント。ちゃっかり電子タバコの広告が入ってます。

野外のフードコート。お昼前で空いてました。メニューはお年寄りにはちょっとこたえそうなお肉ものとか揚げ物に集中気味。ソフトクリームを頼んだんですがモチモチで下の方にコーンフレークがあってサクサクとの組み合わせが美味しかったです。

ロボットの実働風景。こういうのが将来田んぼ風景にちらほらいるのが普通になるのかもしれませんね。

朝は寒かったですが、お昼近くになればそれなりに暑くなりました。午後は13:00から農地水の会議が若松に控えていたので早々に引き上げました。父ともうひとりを会場に送り、私は会社の事務所に戻ってこのブログを仕上げているということです。

以前、矢吹町の農業短期大学にて受講した牽引免許の講習の最終段階として福島免許センターでの技能試験を受けるべく、本番前日の夕方に犬の散歩で精神統一を済ませました。相方は加藤そば道場の看板犬のハナです。差し入れに持って行った牛タンの燻製にご満悦の様子でした。

翌日の早朝6:00に自宅を出て7:15に現場に到着。8:30の受付までにコース図の暗記に追い込みをかけました。

福島免許センターに来るのは4年前の大型バイクの技能試験以来で懐かしかったです。当初は普通に教習所に通うよりも安上がりで大型バイクに乗れるようにとの魂胆でしたが、やっとの思いで合格した時には9回に渡る受験料に加え教習所での度重なる練習走行の出費でかえって高くつきました。そんなことで、一発試験の場数を積み重ねたことでここの雰囲気に慣れていたこともあって過度な緊張とか内面的な不安定さに動揺することなく本番を迎えることができました。というより懐かしさというか小さな愛着みたいなものがあって妙な落ち着きがあったように思えます。。

受付が終了し、実技試験が始まるまでの間にコース上を実際に歩いて、というか時間が迫っていたので走って順路を視覚的に頭にたたき込みます。実技試験にはタクシーやバスなどの二種免許や限定解除や大型特殊などを受ける人がいて、農耕用トラックは一番最後。ちなみにバイクの試験はさらに後回しにされてお昼を越すこともありました。

農耕車用牽引の試験が始まるまでの間、外でブラブラしてたらやたら私の近くを歩き回る小鳥がいました。三メートルくらいまで近付いても逃げないので比較的人間慣れが進んでるみたいでした。

実技試験が始まったのはすっかり待ちくたびれての11:15。みっちり頭の中で繰り返したイメージトレーニングのおかげでコース間違えは無かったですが、農業短期大学で馴れていたはずのS字と車庫入れが気持ちのゆるみに起因したケアレスミスを犯す結果になりました。試験終了後のデブリーフィングではS字の出口で若干の脱輪と車庫入れの時の後方確認の甘さを指摘されました。話を聞きながら、一回では合格ならずと諦めていましたが、幸運にも合格判定を頂きました。大型バイクではたっぷりしごかれた苦い経験の割には今回はあっさり過ぎて予想外でしたが、結果オーライということで。

この日の私の日程は試験のみに割り当てられていたので余った時間には久しぶりに吾妻自動車学校にお邪魔しました。

ここは普通の教習所と違って、免許センターでの一発試験を前提とした練習内容を受けることができる教習所です。4年前の私はここでお世話になり、一発試験で落ちてはまっすぐここに来て練習させてもらったものです。合格した後も何度か教習車を借りて白バイの訓練内容や定常円旋回やスラローム・一本橋・波状路の強化訓練、原付向けの狭いクランクを大型バイクでの通過などといったワークアウトを積みました。ゴールデンウィークの連休で閉まってるときに来た私が悲鳴を上げてると事務員さんが駆けつけてきてくれてわざわざ解放してくれたこともあります。わたしにとってはとても愛着のある場所です。

いつか行きますと言っておいてかなり空けてしまって、積もる話もあり喋り疲れるまでお話しました。教習所は相変わらず昔のままで、変わったことと言えば大型バイクの教習車が新しいモデルに変わっていたくらいでした。この日も教習車を借りての自主練習をさせてもらいました。車両は新しい方を進められましたが、やはりなじみのある四発のほうを選びました。

酷使されてのやつれっぷりは相変わらずで、シート革の破れが増えてました。ステムのベアリングがグリス切れでも起こしてるのかハンドルは重く、キャブは中高速域の燃調がずれてて緊急制動の際の急加速をした後に振り返ると黒煙の尾ができてました。横から携帯で撮影すれば面白いのが撮れるはずです。クラッチの消耗はいつものことながら、半クラッチの感覚は慣れを要します。低速走行の際、少しでもギアが合わないと不機嫌な音をだすところが生き物のようでした。久しぶりにこのシートに跨がると思いのほか小さく感じて、初めて跨がったときの大きさと重さが嘘のよう。それだけ今の自分のキャパシティが上がっているということかもしれません。このバイクで教習所の外に出て好きなだけ走らせてあげたい気持ちがこみ上げてきます。

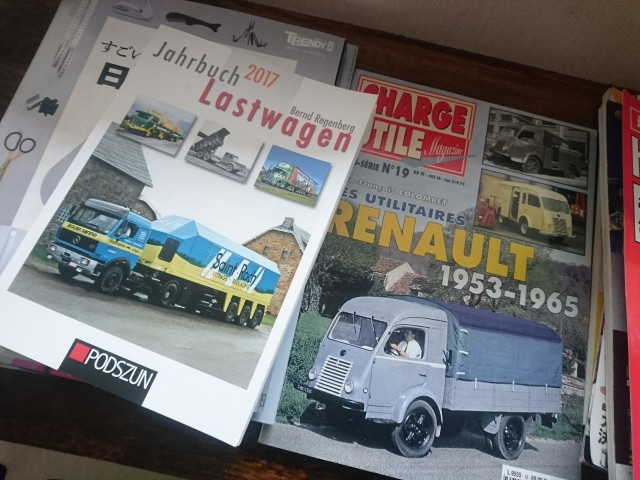

パンフレット置き場を漁るとなにやら海外のトラック雑誌発見。ドイツ語とフランス語のようで書いてる内容はわかりませんが古いトラックや重機の写真がいっぱいです。こういう設計から組み立てまでの間にコンピューターが一切介入することの無かった時代の造形で実用性が求められる分野の機械には今の時代には無い説明困難な魅力を感じます。発動機好きの人たちにすっかり感化されてしまいました。

帰りには以前贈った加藤そば道場の練習そばのお返しで燻製卵ひとパックまるごとと無料配布のバイク雑誌とオフロード向けのギアで定評のあるブランドのグローブを頂きました。ここの教習所出身でオフロードバイク業界で成功している選手との繋がりがあるらしく、その関係なのかもしれません。

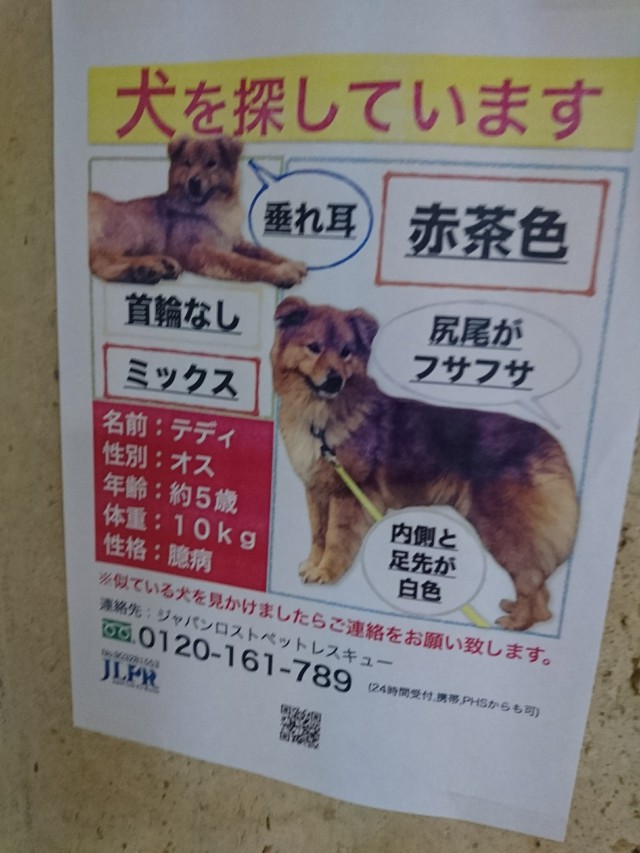

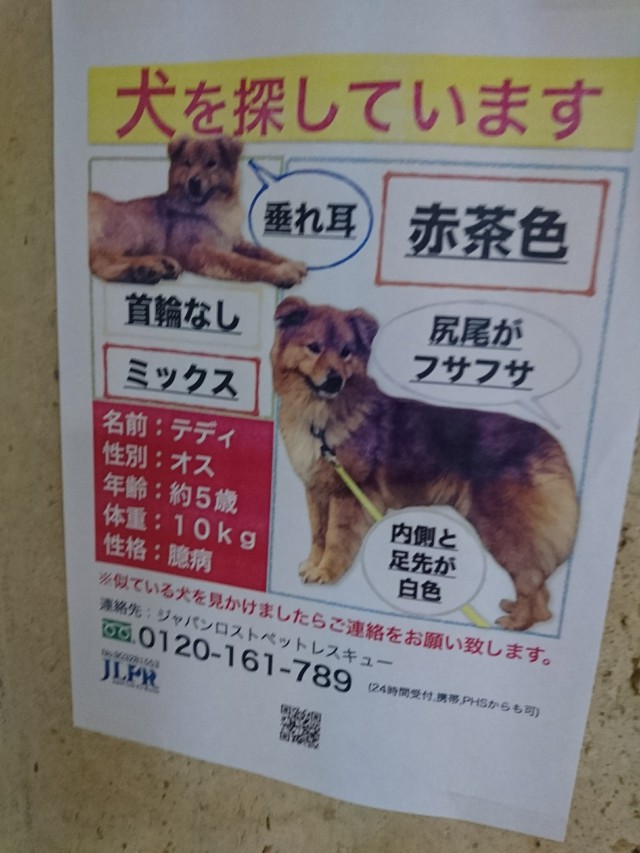

最後に、免許センターで行方不明ペットの張り紙を見つけました。名前はテディというらしいです。オスで雑種、臆病な性格らしいです。はやく見つかればいいのですが。

最近になって梅雨が落ち着いてきた気がします。いつもは暑い時期なのになんだか肌寒い気候が続いていて稲の生育が心配になります。そう思いながら過ごしているともうあっという間に6月の末を通り越して七夕がやってきました。地元会津坂下町ではお田植祭りが開かれ、私はおみこし担ぎに参加してきました。写真は既におみこし担ぎが終わってお昼に神社の中で開かれた打ち上げの様子です。おみこし担ぎでは参加者みんなが白装束を着て太鼓持ちやおみこし班や旗持ちなどを割り当てられて町中を練り歩きます。おみこしはかなり重く、四人組でかついでも肩を痛めるかなりの重労働です。途中途中で休憩ポイントが設けられ、ほかの役割の人たちと後退しながら担ぎました。

おみこし担ぎの後の午後には神社の境内に設けられた相撲場で奉納相撲が開催されます。私は審判(副審)のお手伝いで参加しました。主に小学生たちの試合が行われ、観客も多くかなり賑やかでした。男子は裸にふんどしを付けた格好で、女子は体操着の上にふんどしという格好で行われます。明らかに体格が不利でも勝ってしまったり、形勢が不利でもう負けてしまうと思っても大どんでん返しが起きるなど、かなり見ごたえのある展開が豊富にありました。

予定時間をかなり超えてしまっていたらしく、表彰式を手短に終えて急いで設備の撤収に取り掛かります。

撤収作業が終了した後は残り時間わずかですが屋台を見て回りました。曇り空で暗くなるのも早く、客数は白け始めているかなと思いましたがそんなことは無く、賑わってました。

手作りのゲーム台。すっかりテレビゲーム文化が定着した現代の子供達でも夢中にする魅力があったらしく、低年齢層の来客がかなり多かったそうです。

写真に撮るのは憚られるので撮ってませんが、買い物を済ませて神社の駐車場に置いた車両に向かうと神社の方では神楽が披露されてました。雅楽に乗って静かに動く足の運び方や動作には能に通じるものが見て取れます。屋台街に並ぶ世俗的なものに取り囲まれた賑わいと、神社で粛々と執り行われる伝統行事の対比が凄くて、寂しさとは違った厳粛な静けさを感じました。

続いては伸び放題になってた田んぼの草刈りその他の風景のダイジェストです。時期的には六月終盤から今日までの間です。まずは休憩の時に撮った磐梯山をバックに会津美里町の名物、高田せんべいを撮った一枚です。梅雨真っ盛りの合間合間に草刈りしていた時なので、磐梯山はすっかり雲に覆われてました。

田植えの時に使用した農薬の段ボールが山のように積みあがったのをたたんで整理してるところです。

アスパラ畑に除草剤を散布している様子。

麦畑の耕運が終了してトラック班も動員してのスタッフ総出の草刈りで一気に進めていきます。

草刈り途中で大きく成長したウシガエル発見。

写真で撮ってる間はおとなしかったのですが、足でつつかれるとぴょんぴょんと素早い動きで草叢の中へ逃げていきました。

いま大量発生しているらしい、ヤスデという生き物です。休憩していると服の上を這っていたりするのをよく見かけます。うちの整備長の家ではうじゃうじゃ出てきているらしく、殺虫剤を大量に買いそろえたらしいです。

今日で梅雨も開けてきたでしょうか。湿気がひけて磐梯山がよく見える日が多くなってきました。

故障したウイングモアが今日で三台目になるとさすがに整備長が激おこ。うち二台は消耗品の劣化ですが、もう一台はめずらしくプーリーの破損でした。

よく見ると夭折というかロウ付けした跡がありました。過去に一度破損していたのを応急処置で終わらせたままずっと使われていよいよダメになったみたいです。

草刈りもやっと終盤。仕事は落ち着いてきましたが、田んぼの中干しで水を抜いていても長引く雨の影響でうまく干せない状況が続きます。天候の運びが思い通りにいかないことはよくある事ですが、稲の育成が良好に進むように努力したいところです。

福島県農業総合センター農業短期大学にて牽引免許取得の実習を受けてきました。内容は、福島免許センターでの牽引免許の一発試験に合格するために、大学の設備を利用して実習経験を積むというものです。

私が行ってきた受講期間は6/25、26、27日の3日間でした。

大学の敷地はかなり広いです。木登りで遊べそうな豊かな形の大木を探すのに困りません。いくつか登ってみたかったのですがやめておきました。コンクリートなどの舗装が少なく、閑静な印象が好みです。

機械実習の受付に入ると、私に割り当てられた席が最前列で教団のすぐ向かい側でした。居眠りが許されないポジションに緊張しました。まずは教室で安全講習の動画を観てから午後からいよいよ機械実習に入ります。トラクターのガレージにて年代物のファーガソン発見。この昔ながらの無骨な造形がたまりません。前輪タイヤのパターンなんか最高です。

大学の所有車種は新旧混在。最新のヤンマーはフェラーリのデザインスタジオであるピニンファリーナでチーフデザイナーを務めた経験のある高名な日本人デザイナーが手掛けたモデルです。カンブリア宮殿やプロフェッショナルなどの番組で取り上げられていたのを何度か見てましたが、「車は夢だ」の言葉は今でもその解釈を深めることに私を捉えて離しません。それについて話そうとすると長くなりますが。

牽引の最初の実習は単純に前進と後退を繰り返すだけですが、後退の時に一度ズレ始めたトレーラーをまっすぐに戻すのがなかなか難しかったです。

そんなこんなで一日目終了。翌日にそば打ちの仕事があるので矢吹町から会津坂下に帰ります。せっかくなので馴染みの舗装林道を抜けました。

矢吹町から羽鳥湖まで直線状にアクセスする矢吹天栄線。沢沿いに通された緑豊かな細い山道です。心細くなりそうなほど深い森林の中に入ると、少し怖いのと同時に不思議な安心感に満たされるのがたまりません。

家に帰り着いてへとへとですが体力を振り絞ってそば打ち。手元が狂って何度か失敗しながらもなんとか注文分の3升を打ち終えました。

二日目の朝は南会津から白河を経由した遠回りで走りました。

教習所には試験コースを覚えるための自転車と、休憩用の扇風機。自転車の一台には喜多方東高のステッカーが貼ってありました。年度のところは、意図してか、削られてました。扇風機は有難かったです。ジメジメした厚さが堪えます。

三日目の最終試験に向けての連数走行をひたすら繰り返します。アスファルト舗装が反射する太陽光が眩しくて眼が痛みます。サングラスを持ってくるべきでした。

お昼は大学のすぐ近くで発見したレストランがすっかり気に入って、二日目と三日目との連続でお昼を食べに行きました。ボリュームも美味しさも満足です。坂下町で私がよく行くトヨボと同じ雰囲気がありました。

三日目の最終試験。練習の成果もあり、結果は満点まであと半歩のBプラス。免許の交付はここではなく、福島市の免許センターで一発試験を受けるのが本番となります。三種類のコース図を頭に叩き込んで備えなければなりません。

最終日を終えて帰ろうとすると小雨が降ってました。お守りに持ってきていたテルテル坊主ですが、お昼から降るはずだった予報を夕方まで先延ばしにしただけの神通力はあったようです。

帰りはまたちょっと林道を走ろうと思ったのですが、行き止まり。おとなしくちゃんとした国道を走って帰り着きました。

今年のバイクの走行距離ですが、4月の車検時に41400kmだったのが二か月で25000km走りました。購入してからこの二年で走った距離が24000km。年に12000のペースで走っていることになります。本当はもう少し抑えたいのですが、バイクの虫が・・・

ちなみに、初日はそば打ちの為に家に帰ったわけですが、二日目は帰らなければいけない用事が無かったので実習終了後には周辺の山道探検に出かけました。東日本を縦に走る国道349号線ですが、いわき辺りから北の方は何度か走っていたのですが、いわき辺りから南の方は未開拓でしたので走りに行ったら快適すぎて、気が付いたらかなり南の方まで下ってしまいました。仕方ないので日立市のネットカフェ(快活クラブ)にて一泊。

そして最終日の早朝04:00に日立市を出発。やっぱりまっすぐ矢吹町に行くことなく、いろいろ気になる山道を漁りながら回り道に回り道を繰り返して矢吹町を目指しました。実習を受けている時には寝不足が祟って睡魔と戦う羽目になりました。

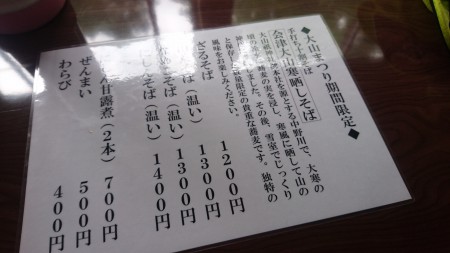

6月中を通して福島県西会津の野沢にある大山神社ではお祭りが催されてます。

休日ということもありますが、雨の予報を押し返すような盛況ぶりを目の当たりにしました。駐車場はすっかり埋まってしまい、仕方なく路肩に車を止める人が多かったりと案内役のガードマンさんたちはてんてこ舞いでした。

お土産屋さんに並んだお菓子に好物発見。かりんとうの煎餅です。

この神社から先の方に続く山道は車両の立ち入りが禁止されており、山道の終わりには奥の院という大山神社の本殿があります。

雨はまだ降らないのですが、本殿に辿り着いたときには全身が汗でびしょ濡れになりました。 神社それ自体を写真に撮るのはなにか気が退けるので撮ってません。

この山小屋は綺麗にできており、昔からあったのをつい最近にリフォームしたのかもしれません。

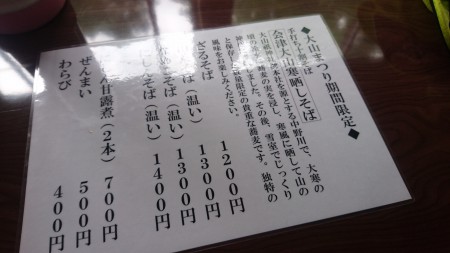

頼んだのは寒晒し蕎麦の大盛りでプラス300円の1500円。麺はなかなかの細切りで、ちょうどカップヌードルみたいな細さでした。ちなみに十割蕎麦です。

入山開始の9:30から10:30に本殿到着、お参りと食事を済ませて下山し、11:40に愛車の下に辿り着きました。

着替えは上半身の分しか持っておらず、本当はパンツも交換したいところでした。

帰り道はそのまま自宅へ直行という運びにはならず、バイクの虫に誘われるままに新潟へ。その後の帰り道は地図の通りの大迂回を廻って帰宅しました。18:30到着。今日の走行距離はおよそ300km。ハイキングの疲れと相まってくたくたです。ブログを綴る今も最後の力を振り絞ってなんとか書き終えました。野沢はとてもいいところで、だんだん愛着がわいてきます。なんだか坂下町より活気があるように思えます。

田植えシーズンは脱して一息ついたと思ったら梅雨入りで雨に悩まされる日々が続きます。草刈りが捗らなくて雑草は伸び放題になり、ジャングル状態になってしまいました。そんな雑草との闘いの合間合間に取る休日は先週のバイクイベントと今日の神社のお祭りで充実したものになりました。

まずは6/16の南会津の南郷ひめさゆりバイクミーティングのレポートです。

当日の天気予報は大雨となっており、テルテル坊主をありったけかき集めてひとくくりにしまして出かけました。ルートはそのうち会津盆地パノラマライン日の出ラインとして紹介するつもりのよく使う道順で美里町に向かいます。風景写真は昔のデータにいくらか入っていそうなのですが時間がかかるので省略します。

これも写真には撮って無いのですがなかなかの刺激とボリュームのある酷(国)道を辿って山奥を突っ切っていきます。

途中では私の顔を覚えてくれて親切にしてくれる喫茶店があります。お店のブログでは店長さんがやたら政治性の高いこと書いてますが実際は穏やかな人です。下の写真は4年前に初めて行った時の写真です。今も変わりなく地元に愛された綺麗で隠れ家的なカフェです。

山菜蕎麦。

同じ山菜蕎麦にお餅のトッピングです。

さてさて、ひめさゆりバイクイベントの方へ。

会場に到着。細かい霧雨はありましたが賑わいを損なうほどではありませんでした。出店には地元の人たちが振る舞うお料理やおみやげ物と、バイク用品店の南海部品と、中年ライダーに大人気のブランドであるイエローコーンがありました。並べられた商品はこっちが心配になるほど値下げされたジャケットなどアパレルや小物雑貨が勢ぞろい。財布を開けてたった二千円しか入ってない現実を呪いました。

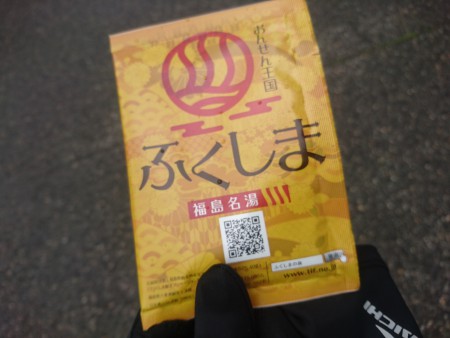

入場料を支払ってアンケートを記入し終えると温泉の素を貰いました。

ポケットに入れると違和感を感じ、取り出してみると発動機運転会の時のネームプレートが出てきました。返却するのをすっかり忘れてました。

イベントでは地元のバンドによるコンサートがありました。

オフロードバイクのヒルクライムイベント。私は80ccのレンタルで挑戦しました。雨に濡れた斜面は滑りやすく、難儀しましたが昇りきりました。

次はジムカーナ選手による走行披露です。一般ライダーとは違うオーラを放っていました。

最終イベントでは一本橋の低速走行の競争です。バイク免許の教習では細長い台の上から落ちないように低速走行する試験があり、それを取り入れた競争です。エントリーの車種はほとんどが小型原付で、軽さのアドバンテージが重視されているのがわかります。

最終の決勝戦ではスーパーカブとKSR125が対戦しました。勝ったのは後者。自動でクラッチを繋ぐ遠心クラッチを採用してるカブでは分が悪かったようです。

イベントの終わりにはゲストも動員してのみんなでテント解体と後片付け。下の写真に写ってる紅いジャケットの人は野沢市のバイク屋の店長さんです。

この後片付けの段階になったとたん、雨は本降りに移行して雨足はひどくなりました。もしかしたら私のテルテル坊主三人衆の神通力が雨を抑えてくれていたのかもしれません。今後も大事にしようと思います。

今年も冬に栽培するアスパラの定植が始まりました。梅雨入りしての長引く雨天ですが、小雨決行でなんとか先週のうちに終了しました。

アスパラ畑の様子です。除草剤や消毒液散布の際にはトラクターが通れるように4列間隔で通り道を空けました。

作業中に毛虫発見。夏には綺麗な蝶々になるのでしょう。

写真に撮ろうとしてもなかなかじっとしてくれなくて苦戦しました。終わりには草むらに離しました。

天気がいいのはいいですが、風も少なく、直射日光が暑かったです。

炎天下の野外作業の休憩にはアイスクリームを頂きました。暑い時期の農作業の醍醐味です。水分補給と塩分接種もぬかりなく、アスパラ定植を完了しました。

食事を終えて出発する頃には続々と家族連れのお客さんが来客。バイク一台で駐車スペースまるまるひとつ占領している自分の気持ちが重くなってきました。

食事を終えて出発する頃には続々と家族連れのお客さんが来客。バイク一台で駐車スペースまるまるひとつ占領している自分の気持ちが重くなってきました。

その後もいろいろな道を探検しては通行止めの看板にぶつかり、気が付けば走行距離はおよそ500km。帰り着いたころには夜中の21:40。朝の出発が06:00くらい。日帰りとしては足を延ばし過ぎました。

その後もいろいろな道を探検しては通行止めの看板にぶつかり、気が付けば走行距離はおよそ500km。帰り着いたころには夜中の21:40。朝の出発が06:00くらい。日帰りとしては足を延ばし過ぎました。