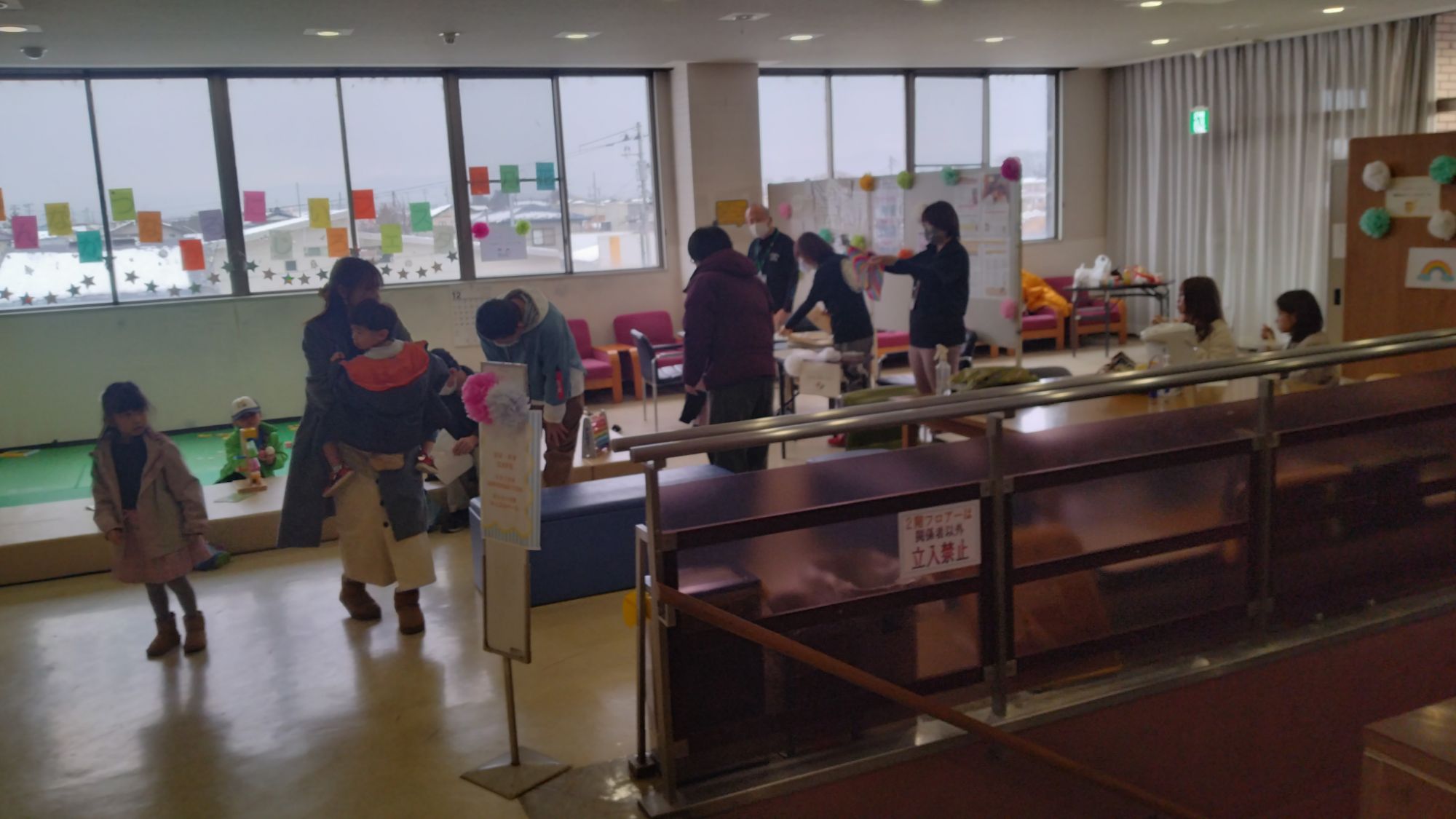

にじいろフェスタにて蕎麦食堂として参加

トップページ > スタッフブログ

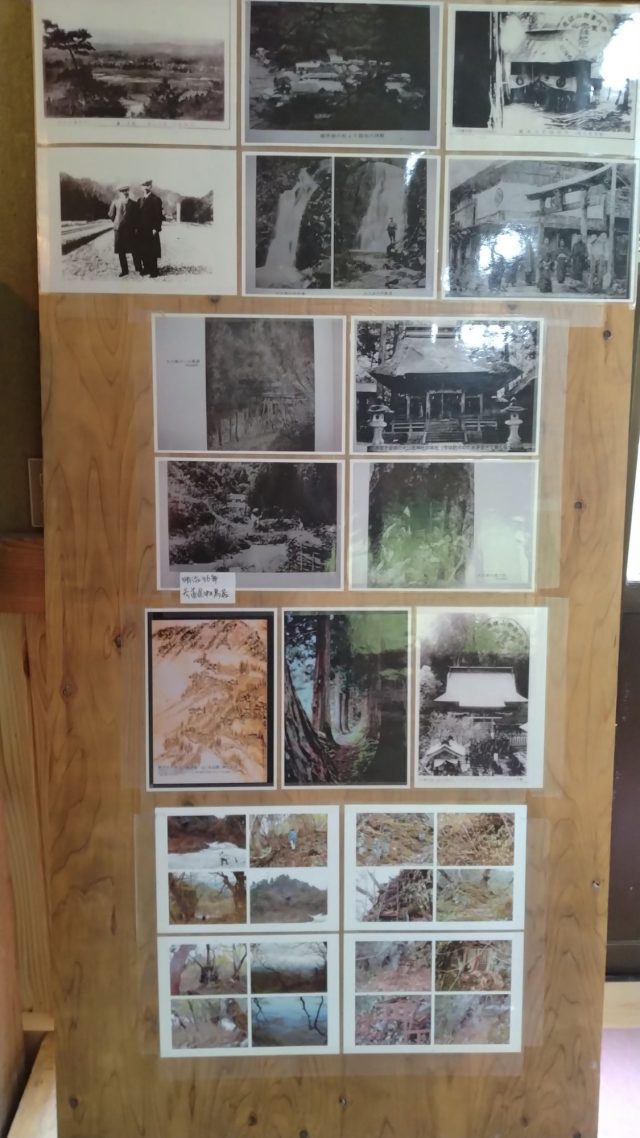

今年も行ってまいりました大山神社本殿詣り。

田植えが中盤を過ぎた五月下旬、地元の会津坂下町小学校の小学生を対象にいつもの田植え体験を実施しました

昔ながらの道具を使って田面に線引き

生徒たちが集まっての挨拶の様子

大地の成り立ちから始まり稲作の歴史や田植え仕事のうんちくをわかりやすく解説しています

ここで生徒から志願を募って線引きを指導しました

田植え開始の呼びかけから5分経っても今年の生徒たちは泥の感触やヒルなどの小さな生き物の発見に声を上げるばかりでなかなか進まず

撮影している私が率先して手植えを始めると子供たちも倣ってくれたのかやる気を出してくれて作業を開始してくれました。

田植えが終われば水路で手足を洗って整列、終わりの挨拶をして終了となりました

この時点でわが社の田植えの進捗率はやっと6割を過ぎたところ

他の農家たちは続々と田植えを終えて次の作業に移り始めています

田園を見渡せばあちこちで他の農家さんたちのトラクターや田植え作業が見えて賑やかだったのが、いつの間にか作業をしているのはうちの会社だけになっているというのも毎度のこと

今年度の田植えが終わったのは6月を過ぎて3日ほどとなりました

2024年11月30日、坂下町の商工会主催の町ゼミのイベントとして、そば打ち体験を開催しました。

会場は会社からすぐ近くにある地元のコミュニケーションセンター。植え付けでは常連のお客様から差し入れに揚げ菓子を頂きました。

このそば打ち教室ではリピーター率が高く、毎年のように上達していく様子が観察できて、教える側としてもうれしくなります。

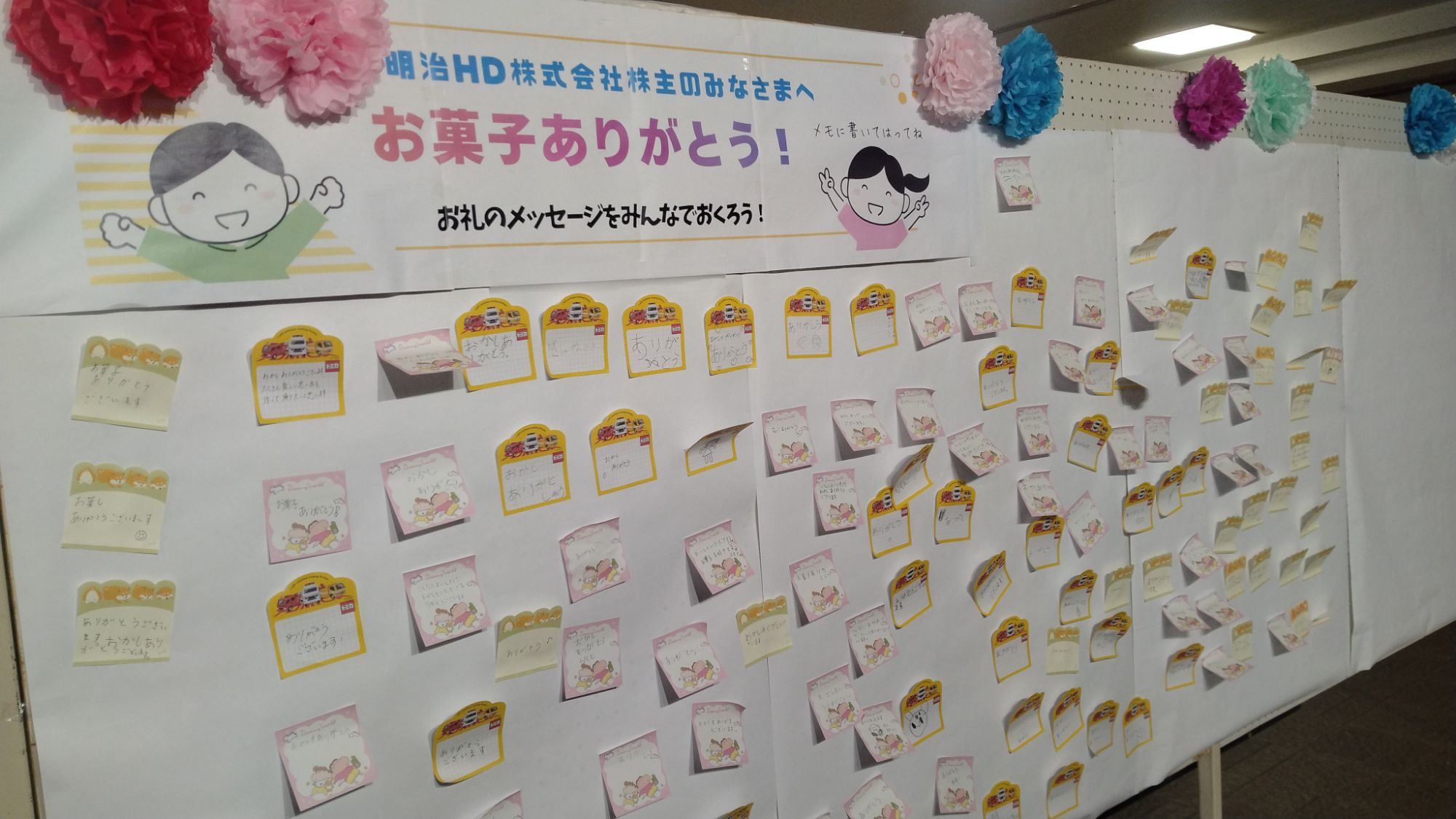

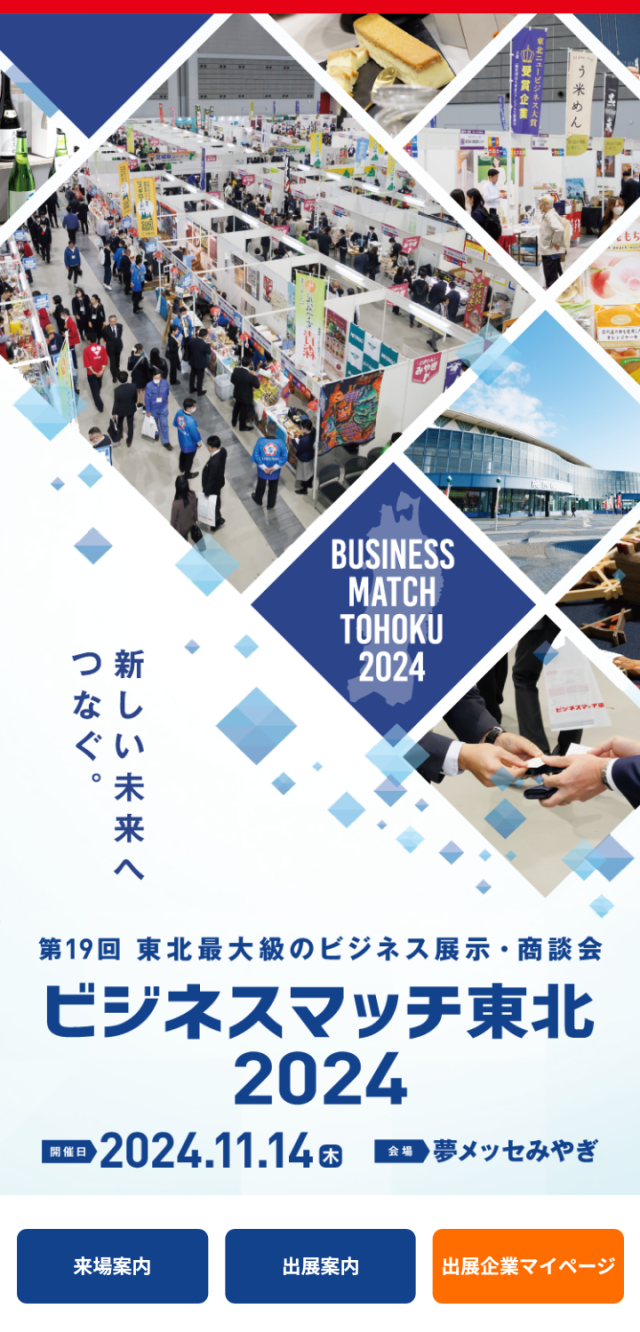

2024年11月29日に福島民報社の本社ビルにて坂下町産品のPR活動に参加してきました。

写真は舞台裏である厨房のシーンしかありません。会場の方ではそば打ち披露が催されており、大注目を受けていたとのことです。

接待が一段落した坂下町の重役たちも厨房にて賄いそばでおなかを満たしていきました。

坂下町役場の関係者を残し、そば打ちメンバーは一足先に撤収。毎年恒例のこの仕事も無事終えることが出来ました。

10月16日、小学校生への稲刈り体験を開催しました

写真の通り、稲は倒伏しており、鎌による稲の刈り取りは難しくなります。

生徒たちには鎌の扱いの注意点を伝え、特に刈り取りの際に稲を抑える方の手を鎌で切ってしまうことのないように指導。

この日は怪我も事故もなくわいわい賑やかに稲刈り体感を終えることができました。

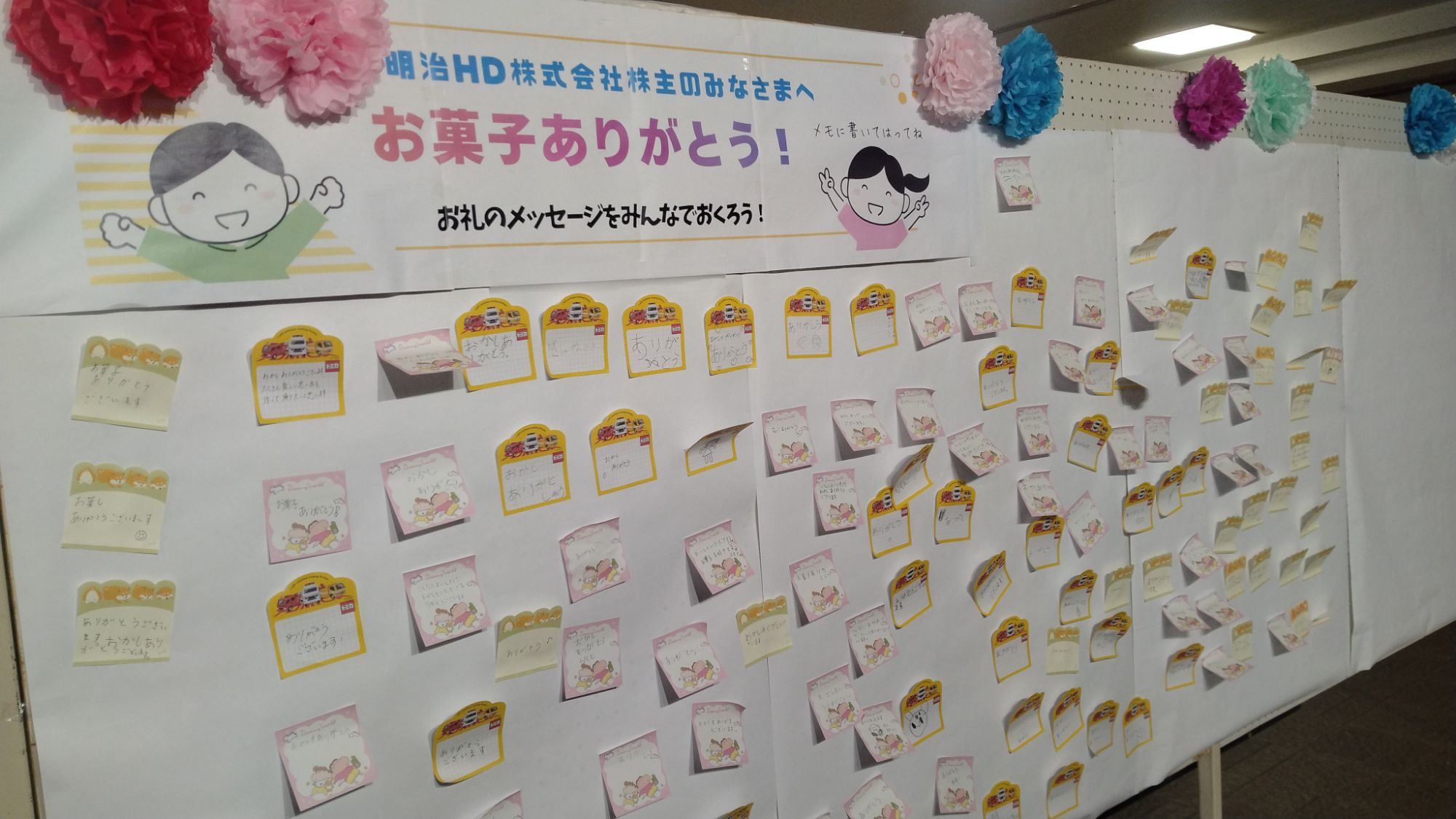

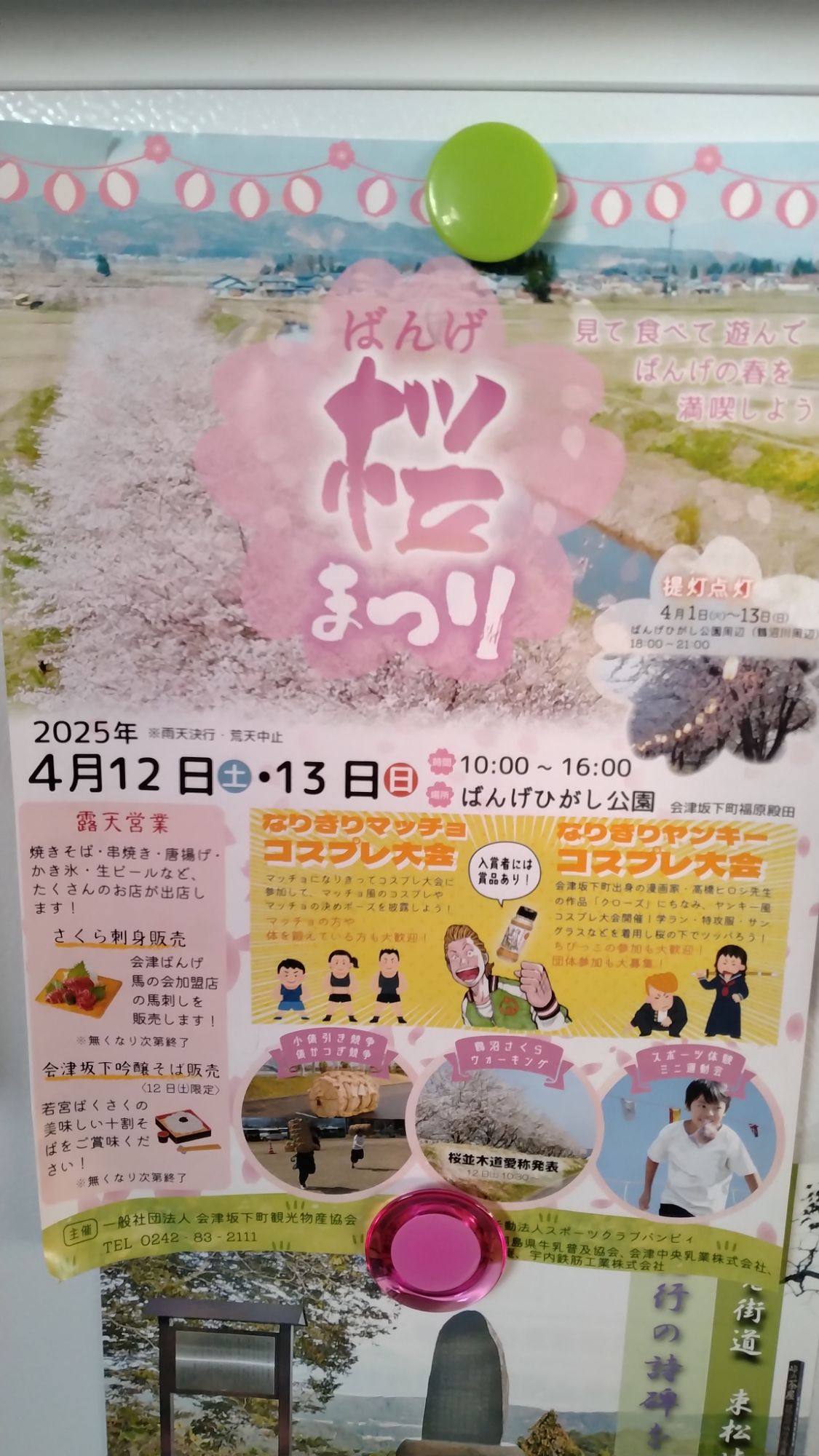

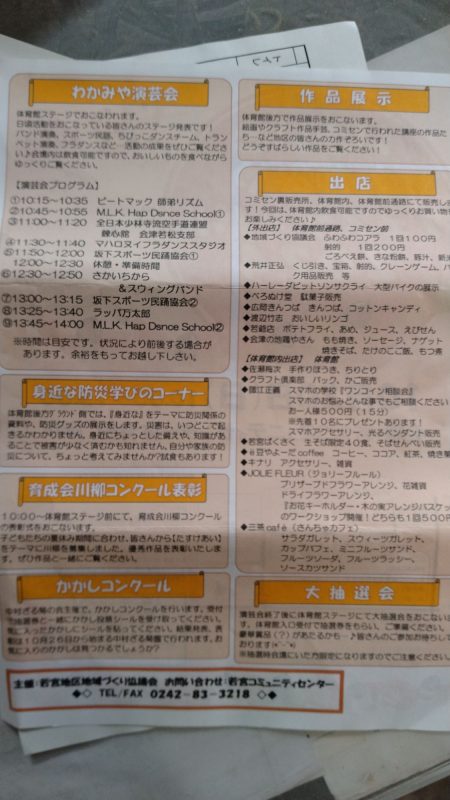

続いてはこの稲刈り体験の4日後には若宮ばくさく本社である若宮地区の文化祭に出店の報告。

若宮ばくさくはこの日に生そばのパックを出店販売で参加。

若宮ばくさくはこの日に生そばのパックを出店販売で参加。 この若宮フェスティバルでは子供たちによる発表ものや地元のバンドによる演奏披露、イベントの最後にはビンゴ大会が催され閉会となりました。

この若宮フェスティバルでは子供たちによる発表ものや地元のバンドによる演奏披露、イベントの最後にはビンゴ大会が催され閉会となりました。

展覧ブースには盆栽や絵画や縫い物などなど、小学生による個性豊かな創作物も陳列。

展覧ブースには盆栽や絵画や縫い物などなど、小学生による個性豊かな創作物も陳列。

野外には駄菓子屋さんや焼きそば大判焼きなど出店多数。

主催者の一部にはハーレークラブ会津支部の元会長がいる繋がりで、このローカルなイベントにハーレー・ダヴィッドソンの車両展示が展開されました。

写真はすぐお隣のお菓子メーカーの人から頂いたビスコッティ。こんなふうに横の繋がりでアイデアや情報に加えて商品の交換でこそ賑わった印象です。

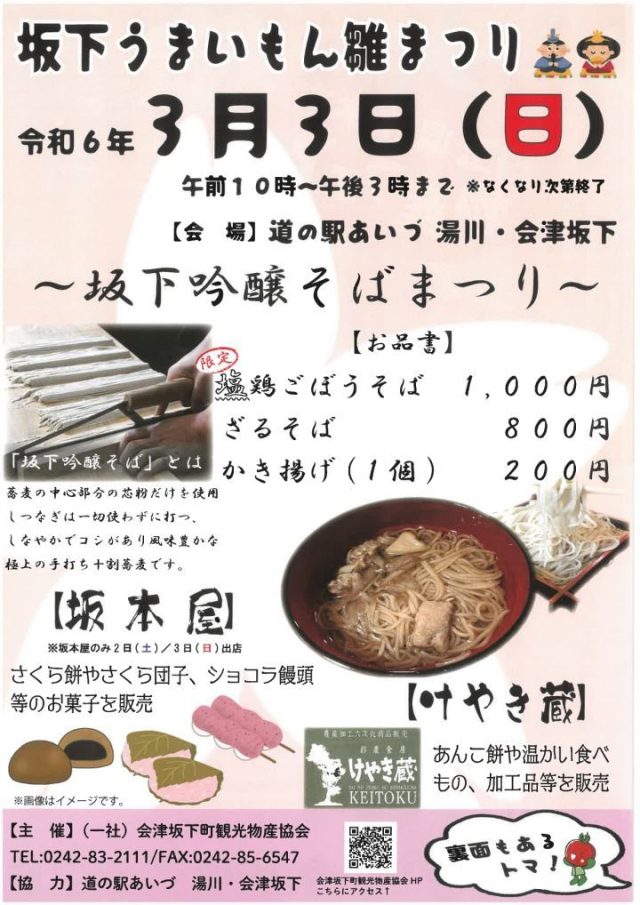

大分日にちが経ちましたが、地元である会津坂下町で今月上旬に催されたお祭りにて開いた蕎麦ふるまいのレポートを記します。

地元である会津坂下町の商工会が催す夏祭り、その前夜祭に地元の蕎麦打ち名人達が結集しての蕎麦ふるまいが行われました。

用意した蕎麦は約200食分でしたが、大変な盛況で終了時間までを大きく残して完売。後片付けを終えても大分時間が余ったもので、みんなでビアガーデンから食べ物やお酒を買ってきて持ち寄っての酒盛りとなりました。

前夜祭の様子はこんな感じ。出店が飲食スペースを取り囲むように並び、ステージ車両ではコンサートなど

が披露されました。

会場の一角にはEスポーツも取り入れられ、ぷよぷよの対戦が行われていました。来年はグランツーリスモを導入してくださいと責任者にリクエストしておきました。

以下は本題と離れますが、毎年6月に開催される西会津の大山祭りで大山祇神社の本殿詣りの様子を動画にしたものです。